8 ダ・ヴィンチ後の「最後の晩餐」(Depictions for ‘The Last Supper’ after Da Vinci)

異書同図法の成立 (Establishment of the pictorial compositional methods)

「最後の晩餐」の描写では、初期キリスト教のアリウス派はイエスを神の被造物(=人)と考え、そのイエスに後継指名された使徒ペテロ(マタイ伝16:17-19)を重視した(Figs. 24 B & C)。 一方のアタナシウス派(のちのカトリック、プロテスタント系諸派、正教会系諸派)は三位一体(父と子と精霊は同質)と考え、「イエスを神と証言した」使徒ヨハネ(注1)を重視した(Figs. 26 A & B)。 コンスタンティヌス1世(在位:306-337)はニケア公会議(325)によって、アタナシウス派を正統とし、テオドシウス(在位:379-395)はアタナシウス派をローマ帝国の国教とした(380)。 その後、アリウス派は西のゲルマン系と東のアラブ系に分断された。 西では異端とされ、迫害されて消滅したが、アラブに残ったアリウス派は、イエスを聖人とするイスラム教に吸収された。

その後、西ローマ帝国が崩壊し、アタナシウス派は偶像崇拝を巡る対立から11世紀に東西(カトリックとオーソドックス)に分裂する。 そして、9〜10世紀に台頭したゲルマン系の神聖ローマ帝国(ドイツ国民の神聖ローマ帝国)は、カトリック教会としばしば対立するようになった。 特に、ハインリヒ4世が第三代皇帝(在位1084-1105)になると、ローマ法王グレゴリウス7世(在位:1073-1085)との衝突を繰り返し、法王による皇帝の破門、対立皇帝の擁立、カノッサの屈辱(後述)、皇帝軍によるローマの包囲、グレゴリウス7世の追放、対立法王(教皇)クレメンス3世の擁立(1084)へと情勢は目まぐるしく変化し、対立がさらに深まる。

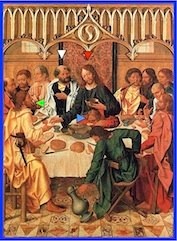

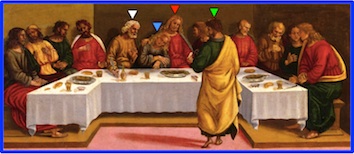

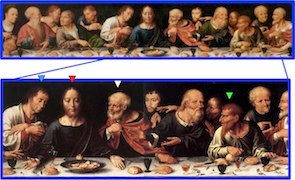

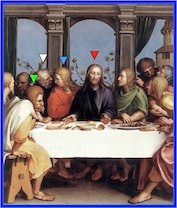

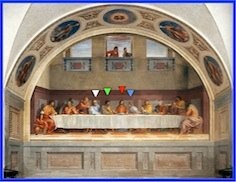

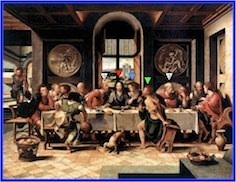

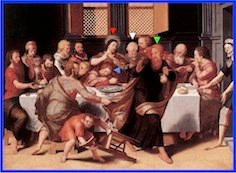

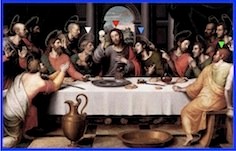

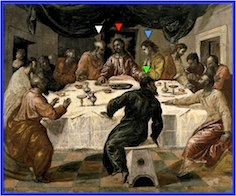

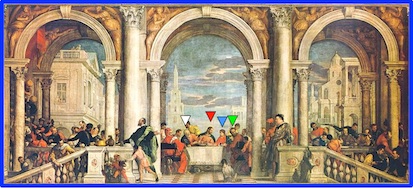

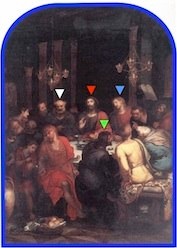

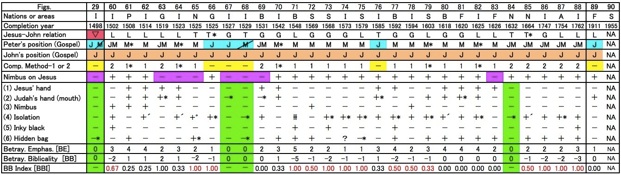

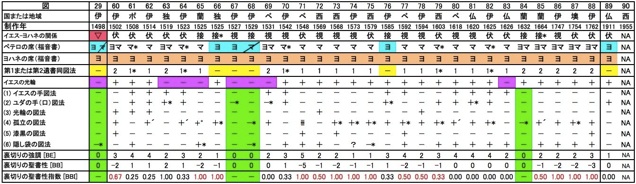

世俗権力からの挑戦に脅威を感じたカトリック側は、中世盛期(11-13世紀)後半には教会の権威を強調する必要に迫られた。 それが「最後の晩餐」の図法にも影響した。 教会の権威を高めるために、初代ローマ法王に擬されていた使徒ペテロを重視したのである。 その結果、画面の中央にイエスを座らせ、その左右に二人の側近を配する図法が生まれた(異書同図法)。 いうまでもなく、その二人とは、ヨハネ伝による使徒ヨハネと、マタイ伝による使徒ペテロである。

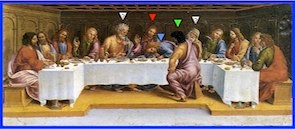

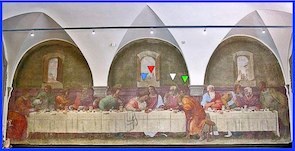

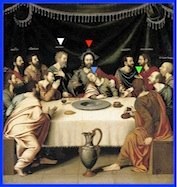

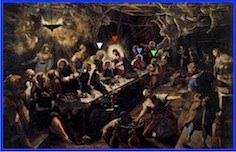

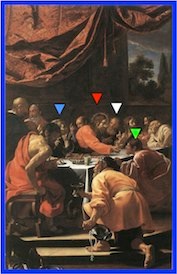

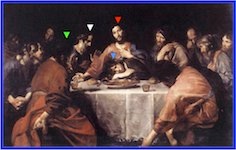

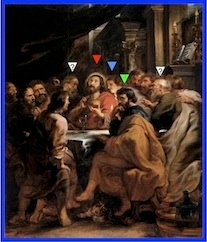

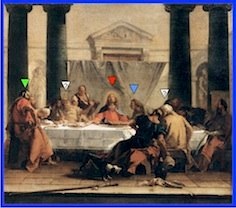

イエスを挟んで、両隣にヨハネとペテロを側近として描き分けたのが第1異書同図法(Fig. 26 C)、もう一人のペテロをヨハネの下座に配したのが第2異書同図法である(Fig. 27 A)。 後者の場合、ペテロは二人登場することになり、ジョットの場合は、二人のペテロが同じ容貌、顔貌で描かれている(Fig. 27 A)。 その後の「最後の晩餐」では、どちらかの異書同図法を使うことがほぼルール化された。 しかし、ダ・ヴィンチは異書同図法を使わなかった。 ペテロはイエスから三人目、ユダの下座に配され、ヨハネとイエスの間には逆三角の空間が挿入された。 しかも、二人を裂くように中央に楔が打たれた(Fig. 34; Fig. 35)。 ダ・ヴィンチは筆頭弟子ペテロの優位性と、ヨハネとイエスの親密な関係を否定した。 言い換えれば、教会の権威とイエスの神性というドグマを拒否したのである。

注1 先にも述べたように使徒ヨハネがヨハネ伝の著者であるという説は、現在の聖書学では否定されている。 ヨハネ伝は、他の3つの福音書(共観福音書)と比べ、イエスの神格化が顕著である。 共観福音書では、イエス以外のものがイエスを神の子、あるいはキリスト(救い主)と呼ぶ事はあるが、イエス自身が自らを神と名乗ることはない。 しかし、ヨハネ伝ではイエスが自らを「神である」と認めた記述がある(ヨハネ伝8:24, 8:28, 13:19)。 ヨハネ伝13:19を例にあげれば、「そのことがまだ起らない今のうちに、あなたがたに言っておく。 いよいよ事が起ったとき、私がそれであることを、あなたがたが信じるためである。」というイエスの言葉である。 ここで、「私がそれである」の部分は、RSV英語訳では「I am he.」とある。 「he」とは「神」である。 この表現自体は、マタイ伝24:5、マルコ伝13:6、ルカ伝21:8にもあるが、用法はヨハネ伝とは大きく違う。 共観福音書では文中の主語である「私が」はイエスを意味するのではなく、「そう言って人を惑わす者」を意味する。 ネストレ=アーラント版ギリシャ語聖書では「εγω ειμι」とあり、直訳すれば、「私は(それで)ある」となる(「ギリシャ語新約聖書4ヨハネによる福音書」平野保監修、川端由喜男編訳)。 参考のために、他の訳も紹介しておく。

ウルガータ本ラテン語訳聖書: ego sum(私はある)

ルター訳聖書: ichs bin(私はそれである)

KJV英語訳聖書: I am he (私は彼である)

TEV英語訳聖書: I am who I am(私は私であるところの者である)

現代フランス語訳聖書: je suis qui je suis(私は私であるところの者である)

現代ドイツ語訳聖書: ich es bin(私はそれである)

新共同訳日本語聖書: わたしはある

ほとんど同じ意味だが、日本語で補語を「彼」とするか「それ」とするか、あるいは補語なしに、ただ「ある」とするかで、ニュアンスの違いはある。 いずれにしても、神学的には、これは「イエスが自らを神と認めた」言葉と理解されている。 ダ・ヴィンチの時代に読まれていた聖書はウルガータ本である。 当然、画家たちはラテン語訳聖書をもとに描いた。 「最後の晩餐」でヨハネとイエスの近さ、親しさを強調する図法が使われているのは、ヨハネ伝にある「イエスの愛しておられた者が、み胸に近く席についていた(13:23)」という言葉に由来する。 これを、美術史家たちが「ヨハネが眠っている」、あるいは「ヨハネがショックで倒れている」と解釈するのは、ラテン語聖書を参照せず議論していることを意味する。 すでに述べたようにラテン語の「recumbo」の原意は「横臥する」で、イエスの時代は食事のときには横臥して食卓を囲む習慣があった。 そこから「食卓の席に着く」、「伏せる」、「沈む」などの意味が派生したのである。

裏切りの非難と反ユダヤ主義(Blame on Judah’s betrayal and anti-Judaism)

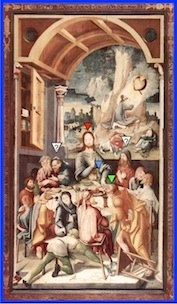

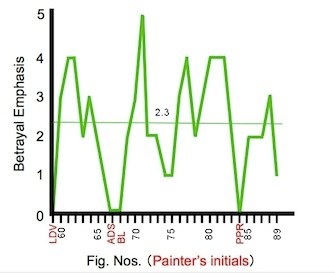

中世初期から中世後期半ばまで、ユダの裏切りは、聖書に従って、イエスによる「裏切りの予告」につながるイエスやユダの所作(手、指、口などのジェスチュアー、姿勢など)で控えめに表現された。 あくまでも、非難の対象はユダ個人であった。 しかし、中世後期のペスト大流行(1346-47)から様相が一変する。 世俗的反ユダヤ主義がユダへの非難に重なってきた。 ユダヤ人は吝嗇で、ペスト(黒死病)の原因をまき散らした(井戸に毒物を投入した)という風聞が、ユダヤ人たちへの世俗的憎悪を煽った。 その結果、ユダヤ人たちの隔離、追放、集団虐殺が各地に広がった。 マタイ伝(27:25)に書かれた呪いの言葉(「その血の責任は、われわれとわれわれの子孫の上にかかってもよい」)が、それらを正当化した。 そして、ユダヤ人たちへの憎悪が「最後の晩餐」でユダを非難する裏切り図法に応用されるようになった(Fig. 33)。 しかし、ダ・ヴィンチはそれらの裏切り図法をまったく使わなかった。

光輪について(About nimbus)

WGAで調べた限り、イタリアで1480年までに、聖母やイエスに光輪を描かなかった画家はほとんどいない(Table 17)。 ダ・ヴィンチの《カーネーションの聖母》(1480)は、意識的に描かれたという意味では、最初の人間的聖母子像( Fig. 40 A)である。

中世初期にゲルマン系の西ゴート王国(415-711)がアリウス派を国教としていたためか、ゲルマン系社会(現在のスペイン、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツに広がる地域)では、イエスを人と考える民間伝承が残った。 これらの地方で、イエスがマリア・マグダレーナを妻とし、子を生したという民間伝承は今も根強く残っている。 北方ルネサンスで、イエスが人間的に描かれることが珍しくなかったのはそのためであろう。 D.ブラウンの 「ダ・ヴィンチコード」があたかも史実であるかのように読まれたのも、そのような素地があったからである。 2006年に教皇庁は否定声明を出さざるを得なかった。

イタリアでダ・ヴィンチ前に、光輪のない聖母子像を描いた画家は一人(ジョヴァンニ・ベッリーニ)だけが確認できたが(WGA)、ダ・ヴィンチとは違って思想的意味があったとは思えない(注1)。 ダ・ヴィンチ後になると、イタリアにも光輪のない宗教画が徐々に出て来るが、それも例外的であり、急速に普及したというわけではない。 近代に入るまで、ほとんどの画家たちは少なくともイエスには光輪を使い続けた。 イタリアの画家たちにとって、イエスはあくまでも神だったのである。

注1 WGAを‘Virgin and Child’で、検索すると、1350年から1580年の間で113点が確認できる。 そのうち、光輪有りは79点、無しは34点である。 北方ルネサンスを除けば、《カーネーションの聖母》前に光輪が描かれていない聖母子像はベッリーニ(Giovanni Bellini、1430–1516)の模写絵一点のみである(Fig. 58 A & B)。

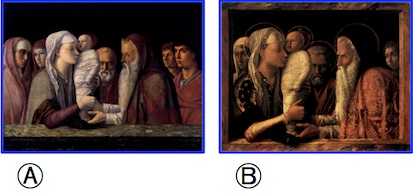

Fig. 58. Two depictions for ‘Presentation at the Temple’by Bellini and Mantegna.

It is usually considered that Bellini followed Mantegna in this subject.

(A) 1460-64, Giovanni Bellini (1430–1516), tempera on panel, 80 × 105 cm,

The museum of Fondazione Querini Stampalia, Venice, Italy.

(B) c. 1455, Andrea Mantegna (c. 1431–1506), tempera on canvas, 68.9 ×

86.3 cm, Gemäldegalerie, Berlin, Germany.

図58.ベッリーニ作とマンテーニャ作の「神殿への奉献」

この主題において、ベッリーニはマンテーニャを模写したと思われる。

(A) 1460-64、 ジョバンニ・ベッリーニ(1430年-1516年)、テンペラ、パネル、

80×105 cm、イタリア、ヴェニス、クゥエリーニ・スタンパーリア財団美術

館.

(B) 1455年頃、アンドレア・マンテーニャ(1431年頃—1506年)、テンペラ、

カンヴァス、68.9×86.3 cm、ドイツ、ベルリン、ベルリン絵画館.

しかし、彼の場合は年代的な一貫性はない。 WGAにはベッリーニの聖母子像は25点が収載されており、そのうちで光輪有りが17点、光輪無しが7点、判定困難が1点(1510年制作の‘Madonna and Child Blessing’) である。 彼の場合、光輪の有無には年代的ばらつきがあり、それが画家の思想を反映しているとは思えない。 その時々の、依頼主(すべてが教会とは限らない)の希望に合わせたのかもしれないし、技術上の問題かもしれない。 イタリアルネサンスに関する限り、聖母子やイエス、聖人に意識的に光輪を使わなくなった最初の画家はダ・ヴィンチであることは、おそらく間違いない。