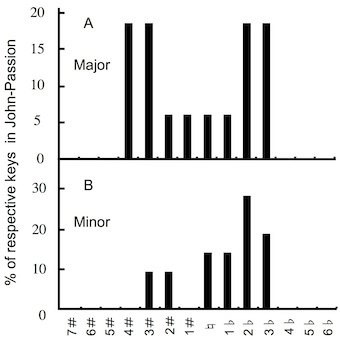

《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》の間では各調の使用頻度にかなりの違いがある。Fig. 1A、Bは、それぞれ《ヨハネ受難曲》で使用された長調と短調の相対的使用頻度を調別に表した分布である(注1)。

Fig. 1. Relative frequencies (%) of movements with respective keys used in John-Passion. 16 and 21 movements can be determined on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively,

長調の場合は、ハ長調、ト長調を中心に、♭圏と♯圏がほぼ対照に使われ、遠隔調が多用された双極のピークを持っている(Fig. 1A)。高度な演奏技術を求めるバッハの気負いが感じられる。短調の場合はト短調(2♭)、ハ短調(3♭)など♭調の楽曲が多く、ホ短調(1#)の楽曲がないなど、♭圏の曲が全体の3分の2を占める(Fig. 1B)。これを次の《マタイ受難曲》と比べると、大きく様相が異なることがわかる。

Fig. 2. Relative frequencies (%) of movements with respective keys used in Matthew-passion. 22 and 36 movements can be determined on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively.

Fig. 2A、Bは《マタイ受難曲》の長調と短調の使用頻度をFig. 1A、Bと同様に%で表した分布である。《ヨハネ受難曲》と比べると、使用頻度の比重が#圏にシフトしている。長調では、全体としては、♭圏の曲がやや多いものの、もっとも多く使われているのはト長調(1#)であり#圏の曲が増加している。《ヨハネ受難曲》のような遠隔調の多用はない。短調曲では《ヨハネ受難曲》で1/5にも満たなかった#圏の曲が過半数を超え、その中でもロ短調が突出して、#圏全体の2/3を占める。これだけでは断定できないが、バッハが《マタイ受難曲》でロ短調を意識して多用したことが推察されると同時に、両受難曲の作曲動機が異なる可能性も否定できない。

しかし、調性使用頻度の違いだけでは、それが演奏時の演奏者の技量や楽器編成などからくる偶然の結果か、あるいはヨハネ伝とマタイ伝の違いから生じる思想的、内面的問題に起因するのかまではわからない。ロ短調の使用が《マタイ受難曲》で際立っているとはいえ、バッハがロ短調に特別の意味を込めたと結論することもできない。まして、バッハがそれぞれの調に意味を持たせるというマッテゾン流の調性格論に無頓着であったとするなら、二つの受難曲の間に見られるこのような違いについて議論することに意味はない。実際に、二つの受難曲の間にあるこのような音楽的な違いが思想的な違いを反映していると主張する音楽家も音楽学者もいないようである。

そこで、受難物語の進行に伴い、調性がどのように変化するか両受難曲を比較しながら実際に追って見る。

《ヨハネ受難曲》(注2)はト短調(2♭)に始まり、しばらく♭圏が続き、ペテロの否認に続いてイエスが打たれる場面から#圏に移る。「Wer hat dich so geshlagen,… (誰がイエスを打ったのか?)、Ich und meine Sünden,…(私が、私の罪が〔打った〕…)」と歌う11番のコラールで、初めてイ長調(3#)の#圏に転じる。逆に、《マタイ受難曲》ではホ短調(1#)に始まり♯圏を推移したあと、「最後の晩餐」(9c)でイエスが「Einer unter euch wird mich verraten, (あなたたちの一人が私を裏切る)」と予言するあたりから♭調が出始めて、9eで「主よ、それは私のことですか?(Herr, bin ich es?)」と、ユダを除く11人の弟子がヘ短調(4♭)でイエスに次々と質問した後に、12人目の弟子であるユダに擬せられた教会会衆(信者)が「私がそれ(裏切り者)です(Ich bin’s)」と歌う10番のコラールが変イ長調(4♭)で現れる。つまり、《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》は、ほぼ同じころに同じような文脈で、逆回りで五度圏を五つ移動することになる。濱田徳昭は、この現象をバッハが両受難曲で十字架をクロスさせていると解釈する。しかし、その解釈には無理がある。なぜなら、《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》が二曲で十字を形成するように一対の曲として企図されたなら、バッハは両受難曲を、同程度の完成度で我々に遺そうとしたはずである。そうでなければ、クロス(十字架)は完成しない。実際には、《ヨハネ受難曲》は二度も大幅に書き換えられたうえに、《マタイ受難曲》浄書譜完成3年後の1739年に、いったん浄書が試みられたあと、11番のコラール以降で挫折、完成は放棄されている。つまり、《ヨハネ受難曲》について、バッハには何らかの迷いがあったと推察できるのである(注3)。

この時期のバッハに健康上の問題はなく、《フーガの技法》中断のように晩年に近かったわけでもない。また、このころ受難曲演奏禁止を市参事会から言い渡されたためという解釈もあるが、その解釈で説明するにも無理がある。正確な時間的前後関係が明らかではないというだけでなく、なにより、10年後に4度目の《ヨハネ受難曲》の演奏機会が与えられたにもかかわらず、その時の第4稿は弟子に任せただけでなく、そこに未完の決定稿に書かれた第10曲までの改訂が反映されていないのである。つまり、《ヨハネ受難曲》完成の放棄は、強いられたものというよりバッハ自身の意思であったと思われるのである。バッハが両受難曲を一対の曲と考えていたなら、彼の死まで10年以上もあったのだから《ヨハネ受難曲》浄書譜を完成させたはずである。

両受難曲へのこのような不平等な扱いを考えると、この♭調と#調の「聖俗逆転」現象は、バッハが二つの受難曲を一対と考えていたからではなく、両者の主題あるいは作曲動機が「逆転」していた可能性を示していると考える方が自然ではないだろうか。さらに言うなら、両受難曲の間に存在する矛盾を音楽的に解決することが不可能であると悟ったバッハが、二つの受難曲の狭間で《ヨハネ受難曲》を捨て、《マタイ受難曲》をとったと考えることもできる。結論を言えば、両受難曲における♭圏と#圏の逆転現象にこそ、両受難曲間の矛盾が反映されていると思われるのである。単純に言えば、バッハにとって《マタイ受難曲》は完成させ、後世に遺すべき作品であったが、《ヨハネ受難曲》は不本意に作られた「お荷物」でしかなかった。その意味では、ブルーメのバッハ論にも部分的な真理が含まれているのかもしれない。

(注1) 以下の調性分析では、主要調性が決められないレチタティーボ、福音史家の朗唱、三種類以上の転調がある合唱やアリアなどは除外した。一度の転調しかない場合は第1調性を採用した。カンタータについては作曲年代が不明のもの、偽作説があるものは除いた。

(注2) ここで使う《ヨハネ受難曲》の総譜はアーサー・メンデル(1905 – 1979)校訂による新バッハ全集(ベーレンライター版)に基づく。基本的には初稿に基づいて弟子が書いた第4稿に近いが、第10曲までは浄書譜の完成予定稿が採用されている。しかし、調性分布については初演稿とほぼ同じ。

(注3)《ヨハネ受難曲》第2稿の開曲のコラールは、後に《マタイ受難曲》の第1部終曲にも転用されたが、《ヨハネ受難曲》第3稿では初稿に戻されている。このことからも、バッハには《ヨハネ受難曲》についてなんらかの迷いがあったことが伺われる。