話をロ短調にもどす。先にも触れたように鍵盤楽器に平均律の調律法がなかった中世では、ロ短調を使う曲は和音が不協和に響くので教会旋法でタブーとされた歴史があった。そのことについて、バッハがどのように考えていたかの直接的な記録はないが(注1)、小林義武は次にように述べている。「マッテゾンのように絶対音階の上に築かれたそれぞれの調に特有な性格を認めるということにたいして、バッハはむしろ無頓着でさえあったことが想定される」。

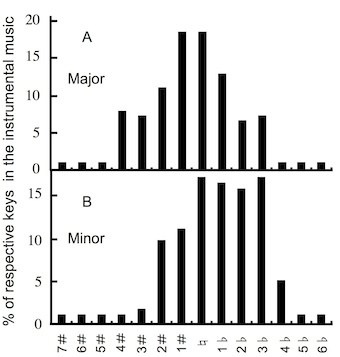

Fig. 3. Relative frequencies (%) of the movements with respective keys used in the Bach’s instrumental works. 159 and 156 movements can be determined in total on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively.

実際に、現存するバッハの器楽曲で、各調性の相対使用頻度をみると、演奏しやすい中央の♮調(ハ長調、イ短調)付近にピークがあり、♯圏と♭圏の左右でほぼ対照的に減少していく(Fig. 3A、B)。詳しく見ると、長調(Fig. 3A)では特にこの傾向が顕著で、ハ長調、ト長調を中心に、左右対称の正規分布に近い。短調(Fig. 3B)でも、分布のピークは、イ短調(♮)にあり、ハ短調(3♭)にかけての♭圏が多用されているが、それでも中央付近にピークが有って、両端で少なくなるという分布をしめす。小林が言うように、バッハが特定の調性に拘泥したという形跡はない。あえて言えば3♭のハ短調であろうか。しかし、それもピークのイ短調とはほとんど差がない。器楽曲については、諸楽器で演奏が容易な♮調を中心に作曲されたと結論してもほぼ間違いないだろう。いずれにしても、#圏に、ましてやロ短調にバッハのこだわりあるようにはとても思えない。しかし、両受難曲での調性選択との関係で参考にするのなら、問題は宗教曲である。

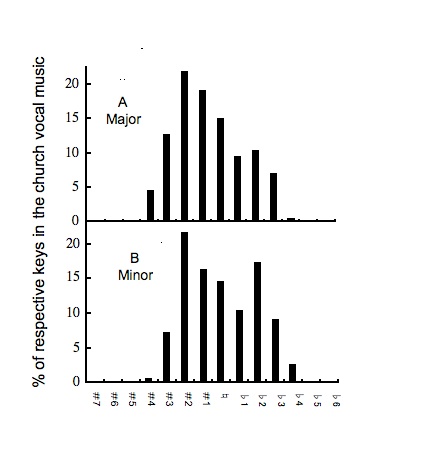

Fig. 4. Relative frequencies (%) of the movements with respective keys used in the Bach’s church music. 544 and 480 movements can be determined in total on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively.

教会カンタータなどの声楽曲(注2)を見ると、ここでも、長調、短調ともに、特定の調性にこだわりがあるようには思えず、ほぼ同じようなパターンで分布が広がっているが、器楽曲とは多少異なった様相を示している(Fig.4A、B)。長調、短調とも、わずかな差ではあるが、2#調(ニ長調、ロ短調)がもっとも多く使われ、《ヨハネ受難曲》に比べて重心が#圏に移動している。その意味では《マタイ受難曲》の傾向が垣間見える。良く言われているように、#がドイツ語で十字架と同じ発音(Kreuz)になることと関係しているのかもしれない。しかし、もしそうであれば、ト長調とホ短調などの1#調こそが突出しても良い。その議論はともかく、演奏技術的に言えば中央の♮調にピークがあるのが自然であるというなら、このずれに何らかの意味が込められているのかもしれない。しかし、この段階での解析では、差は微妙であり断定的なことは言えない。

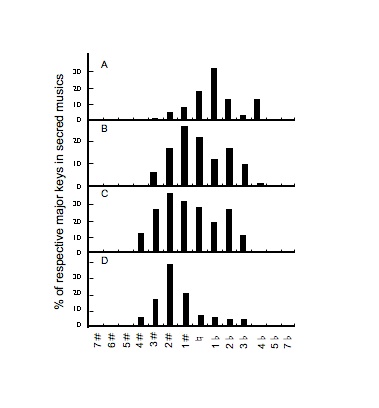

しかし、器楽曲ではほぼ正規分布に近く、ピークが中央にあるという自然な分布であるのに対して、教会カンタータではピークが#圏に2つ移動しているというのは、全作品を総合して見ての話である。バッハの宗教曲作曲活動は、器楽曲と違って年代によりかなりの差があることが知られているので、宗教曲については、年代別解析をする必要がある。これらの傾向をどう解釈するかは、バッハを、一生不変の静かで受動的な音楽家としてとらえるか、あるいは時代に生き、年代によって変化し、発展があり得た活きた音楽家として見るかで違ってくる。言い換えると、バッハを森とすれば、森を理解するに全樹木の平均値をとるか、森の生態系を時間軸に沿って動的に研究するかの違いである。後者の立場に立つなら、使用された調性分布を年代別に分析しなければならないということである(注3)。Fig.4A、Bで見たように、教会カンタータ全体でもっとも多く使われていたのは、わずかな差ではあるがニ長調とロ短調である。そこで、これらの使用分布が年代により変化するのかを調べてみる。結果はFig.5A, B, C, Dのようになる。これを見ると年代を経るに従って調性頻度のピークが♭圏から♯圏へ、移動していることが分かる。長調では、ヘ長調(Fig.5A)→ト長調(Fig.5B)→ニ長調(Fig.5C)→ニ長調(Fig.5D)とピークが移動し、ライプチッヒ赴任前のI期(Fig.5A)と赴任後、ライプチッヒ初期のII期(Fig. 5B)では、ニ長調は20%にも満たなかったが、ライプチッヒ後期のVI期(Fig.5D)では40%以上をニ長調が占める。

Fig. 5. Age dependent changes in the relative frequencies (%) of respective major keys used in Bach’s church cantatas. (A) Period I: 58 movements before moving to Leipzig (BWV150 before 1708〜BWV162 on 25.10.1716); (B) Period II: 92 movements after the recruitment test before the first performance of John-Passion (BWV22 & 23 on 7.2.1723〜BWV181 on 13.2.1724); (C) Period III: 236 movements after John-Passion before the first performance of Matthew-Passion (BWV66 on 10.4.1724〜BWV198 on 17.10.1727); (D) Period VI: 78 movements after the first performance of Matthew-Passion (BWV145 on 19.4.1729〜BWV69 on 26.8.1748).

(A)I期:ライプチッヒ赴任前の58楽曲(1708前BWV150〜1716年10月25日BWV162)(B)II期:I期後から《ヨハネ受難曲》初演前まで92楽曲(1723年2月7日BWV22 &23〜1724年2月13日BWV181);(C)III期:II期後から《マタイ受難曲》初演前まで236楽曲(1724年4月10日BWV66〜1727年10月17日BWV198);D)VI期:《マタイ受難曲》初演後の78楽曲(1729年4月19日BWV145〜1748年8月26日BWV69)。いずれも主要調性が長調のものに限る(注2)。

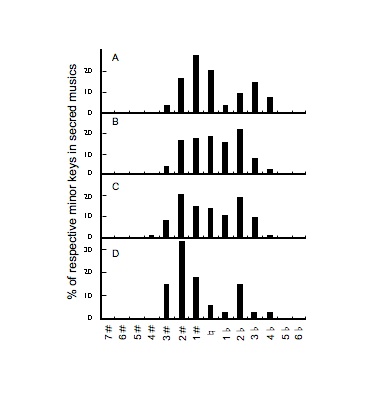

Fig. 6. Age dependent changes in the relative frequencies (%) of respective minor keys used in Bach’s church cantatas. Periods I to VI are the same as Fig. 5. The number of movements in I, II, III and VI are 56, 94, 223 and 32, respectively.

I期、II期、 III期、 VI期の期間はFig. 5と同様に定義された。それぞれの期間に初演された短調の楽曲数は56、94、 223、32である。

同様に短調の調性分布を年代別に追ってみると、Fig. 6A, B, C, Dの様になる。I期、 II期、 III期、 VI期のピークはホ短調(Fig. 6A)→ト短調(Fig. 6B)→ロ短調(Fig. 6C)→ロ短調(Fig. 6D)と遷移する。視覚的には、長調ほど顕著ではないがやはり2#調にピークが移動している。いずれにしても、VI期で2#が突出しているという点は同様である。これらの結果からは、《マタイ受難曲》初演の前後からバッハがロ短調、ニ長調になんらかのこだわりを持っていたらしいことが推察される。ただし、まだらしいとしか言えない。母数の違いがあるからである。もうひとつ、注目されるのは短調では、2♭調(ト短調)にもやや増加傾向が見られる事である。これは、後述するように《ロ短調ミサ曲》で使われた唯一の♭調がト短調であることとの関係で、興味深い現象である。しかし、それらが偶然に起こった現象である可能性を否定できない限りは、これらのデータに見られた年代的傾向がバッハの何らかの思想を反映していると結論することはできない。

以上の結果を踏まえたうえで、《ヨハネ受難曲》の調性をもう一度見なおすと、その分布は器楽曲と同様に、短調の調性分布は♭圏寄りにピークがあり(Fig.1BとFig.3B)、長調は《ヨハネ受難曲》では遠隔的双極性ピークではあるが、♯圏と♭圏の間で調性分布が左右均衡しているという点ではやはり器楽曲の特徴を示している(Fig.1AとFig.3A)。言い換えれば、調性使用頻度に関する限り《ヨハネ受難曲》は器楽曲的に作曲されたといえる。

《マタイ受難曲》についても振り返ると、《ヨハネ受難曲》とは異なり、後年の宗教曲で顕著になる#圏への傾斜が見える。とりわけ、《ヨハネ受難曲》では遠慮がちに使われたロ短調の使用(Fig.1B)が、《マタイ受難曲》では際立っており、短調曲全体の約3分の1を占める(Fig.2B)。後年のカンタータ(Fig.6D)を予感させるかのようである。あたかも、バッハは《ヨハネ受難曲》ではマッテゾン流の調性論 ─教会や修道院の伝統 ─ に配慮し、《マタイ受難曲》では、それに対してあたかも挑戦しているかのようである(注4)。しかし、それが教会(旋法)への挑戦なのか、マッテゾンへの反発なのか、あるいは両方に対してなのかは、これだけからはわからない。1724年の《ヨハネ受難曲》と、1729年の《マタイ受難曲》の間に、バッハと教会、バッハとマッテゾンの間に何があったのかについてを検証する必要があるが、それについては後述する。

ここで留意すべき点がある。先にも述べたとおり、以上の解釈は、現存する教会カンタータが、バッハのほぼ全曲をカバーしていること、あるいはランダムサンプルであることを仮定している。特定の年代、特定の傾向の教会カンタータがまとまって失われている場合は、上記の議論は意味をなさない。その問題を避けるには、同様の調性分布の年代変化をバッハの4大宗教曲(注5)で見ることで解決できる。なぜなら、これらの曲は、作曲年代がほぼ確定しており、他に知られた大きな宗教曲はないからである。しかも、それぞれの全楽章が現存しているか、復元されているからである(注6)。

(注1) バッハが実際に平均律(いわゆる十二平均律)を調律に使っていたかどうかについては議論があり、定まっていない。一般には《平均律クラヴィーア曲集》は、バッハは、十二平均律を用いれば12全てのオクターブ音を主音とする24の長短調で作曲できることを示したと考えられているが、聴覚だけに頼って短時間に平均律を調律するのは不可能であるという議論もある。実際に、『平均律クラヴィーア』というのは日本語への誤訳であり、実際は「うまく調律された鍵盤楽器」という意味である。しかい、単純に考えれば平均律で調製した鍵盤楽器であれば、すべての曲を再調律することなしに演奏できることを示していると理解出来る。どちらにしても本論の結論には直接の関係は無い。本論では、あくまで宗教曲のロ短調とニ長調にバッハが何らかの想いを託したのか、託したのであればどのような想いであったのかが問題とされる。

(注2) 礼拝用カンタータだけではなく、小品のミサ曲、オラトリオなど宗教声楽曲を含む。《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《クリスマス・オラトリオ》、《ミサ曲ロ短調》の4大作は除く。ただし、注文に応じて作曲され、本来は世俗曲に分類される場合でも、宗教的側面が強い結婚カンタータや葬送カンタータは教会カンタータ群に含めた。

(注3) 注2にあるように、それぞれの年代に作曲された宗教声楽曲を含む。大部分は礼拝用カンタータだが、ラテン語ミサ曲(ミサブレヴィス)や、葬送カンタータ、復活祭オラトリオなどの小品を含む。ライプチッヒ赴任前は、現存するバッハ最古のカンタータ(BWV150[1706 or1708])からBWV162[1716.10.25]までの23曲、ライプチッヒ初期は聖トーマス教会音楽監督の採用試験の演奏曲(BWV22, BWV23[1723.2.7])から《ヨハネ受難曲》初演(1724.4.7)前のカンタータ(BWV181[1724.2.13])までの38曲、中期はそれ以降(BWV66[1724.4.10])から、《マタイ受難曲》初演(1729.4.15)前のカンタータ(BWV198[1727.10.17])までの101曲、後期はそれ以降(BWV145[1729.4.19]〜BWV69[1748.8.26])の20曲を含む。《マタイ受難曲》初演は後述する理由で1729年4月15日としたが、通説の1727年としても結論に影響はない。

(注4) マッテゾンは《ヨハネ受難曲》初演の翌年にあたる1725年に刊行した『Critica Musica』で、バッハの凝った書法や歌詞を短く区切って反復する手法を批判し、その一例としてカンタータ21番をとりあげている。そのことに、バッハは反発して、マッテゾンの再三の要請にもかかわらず彼の編纂した人名事典『Grundlage einer Ehren-Pforte』(1740)への自伝の寄稿を拒否したことが知られている。

(注5)《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《クリスマス・オラトリオ》、《ミサ曲ロ短調》の初演は、それぞれ、1724、1729、1933年である。《マタイ受難曲》については1727年初演説もあるが、注3参照。《ロ短調ミサ曲》はバッハの最晩年(1748-49年)に完成し、彼の生前には演奏されたことはなく、また、通説とは違うが、バッハ自身の手で演奏される事はないことを前提に作曲された可能性が高いと私は考えている。

(注6) 《ヨハネ受難曲》については、少なくとも4つの稿があり、年代も離れているが、1724年の初演稿とほぼ同じメンデル校訂によるベーレンライター版を使って計算した。マルコ受難曲、ルカ受難曲については後述。