ある楽曲でどの調性を使うかは音楽的な前後関係をはじめ、用いられる楽器やその音域等、さまざまな要素で左右される。磯山は、その著「マタイ受難曲」で、「バッハがここでロ短調の表現力を積極的に生かそうとしたことは、疑いないように思われる」と述べている。しかし、バッハのロ短調へのこだわりは器楽曲では見られず、《マタイ受難曲》後の宗教曲でのみ顕著な増加傾向を示した。本来絶対音階に依存する鍵盤楽器でこそ調性格論が意味を持つという立場から考えれば、磯山が例に挙げるクラヴィーア曲では「表現の処女地としてのロ短調」という言い方が意味を持つはずである。 ところが、クラヴィーア曲に限定しても、器楽曲一般と、大きな違いはないのである。ロ短調が特に好まれたという形跡はないし、長調、短調での#圏、♮調、♭圏の比率も、器楽曲一般と鍵盤曲の間で有意の差はない。つまり、バッハの器楽曲では、特定の調に、あるいはもっと一般的に言って、#圏、♭圏のどちらかに調の偏向があるとは言えないのである。あくまでも個々の曲のモチーフの問題である。その意味では、小林がいうように、バッハはそれぞれの調に特定の意味を持たせるという調性格論には無頓着であった。少なくとも器楽曲ではそのように結論できる。

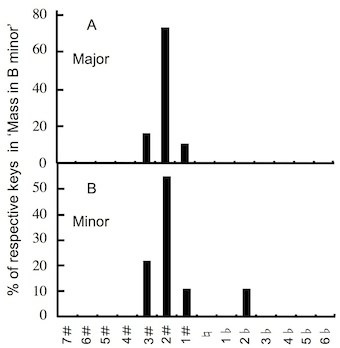

では、《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》の間に違いはあるのか?既にみたように、各調の使用頻度分布について両受難曲には明らかな差がある。《ヨハネ受難曲》では長調の使用頻度は遠隔の双極性ピークはあるが、#圏と♭圏の間で対称性がある(Fig.1A)。#圏と♭圏がバランスしているという意味では、器楽曲にみられた傾向(Fig.3A)と同様である。短調でも、器楽曲と同様に、♭圏への緩やかな傾斜が見られ、特定の調が突出していることはない(Fig.1B、Fig.3B)。ロ短調について言えば、器楽曲、《ヨハネ受難曲》のどちらも短調曲全体の10%にも満たない。その意味では、すでに何度も述べたように、調性に関しては、《ヨハネ受難曲》は器楽曲的に作曲されているのである。したがって、調によって何らかの情念や思想を、バッハが表現している可能性は低い。しかし、《マタイ受難曲》では、長調も短調も、器楽曲や《ヨハネ受難曲》の特徴とはあきらかに異なる。短調ではロ短調の使用が突出し、ロ短調だけで短調曲の約3分の1を占める(Fig. 2B)。長調ではト長調(1#)がもっとも多く使われ、全体的には#圏と♭圏の曲はほぼ同数であるが、各調の使用頻度分布は不規則な凹凸を示して、中央にピークはなく対照性がくずれている(Fig. 2A)。では、磯山が「表現の処女地」と言ったのは、バッハの作品一般ではなく、また《ヨハネ受難曲》のことでもなく《マタイ受難曲》でのことであると理解すればよいのだろうか?しかし、その場合は、なぜ《マタイ受難曲》が表現の処女地で、《ヨハネ受難曲》ではそうではなかったのかという説明が必要である。両受難曲の成立はたかだか5年しか離れていないから、余計にそうである。

このように調性分布が両受難曲で著しく異なることから、バッハにとって《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》の間には、作曲動機の違いがあって、それが調性の選択に現れているのではないかという仮説が浮かび上がる。なぜなら、マッテゾンの調性論はともかくとしても、音楽で表現されるもっとも基本的な情念は、まず長調、短調の違いに反映し、さらにそれぞれに前後する楽曲間、あるいは楽曲内での調性の移行(転調)が聴くものに感情的、情緒的な緊張をもたらすことで形成されるからである。特に、調性の大きな飛躍は聴くものの緊張感に与える寄与が大きい。さらに単純に解釈すれば、ロ短調が多用されたということは、バッハのロ短調はある種のコード(暗号)であって、そこに何らかのメッセージを込めて教会会衆に送ったのではないかという仮説もあり得る。いずれにしても、この仮説を検証するには、第一に、両受難曲と同規模の大作で、それら以後に作曲された宗教曲、具体的には《クリスマス・オラトリオ》と《ロ短調ミサ曲》を調べ、比較する必要がある。さらに、その上で《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》で実際にロ短調が使われている楽曲、楽節での曲想の差別化があったのかどうかを検討する必要がある。そこで、まず《クリスマス・オラトリオ》と《ロ短調ミサ曲》での各調の相対的使用頻度分布をみる。

Fig.7. Relative frequencies (%) of movements with respective keys used in Christmas Oratorium. 25 and 10 movements can be determined on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively.

《マタイ受難曲》では、まだそれほど目立たなかった長調の#圏への偏りが、《クリスマス・オラトリオ》では顕著になってくる(84%)(Fig.7A)。短調では、#圏への偏りだけでなく、そのなかでもロ短調の突出が際立っている。全短調曲の40%をロ短調が占めている。マタイ受難曲の場合(31%)よりもさらに突出している(Fig.7B)。次に、《ロ短調ミサ曲》を見る。

Fig.8. Relative frequencies (%) of movements with respective keys used in Mass in B minor. 18 and 9 movements can be determined on their principal major (A) or minor (B) keys, respectively.

Fig.8A,Bを見ればあきらかなように、《ロ短調ミサ曲》では、ほとんどすべての曲が♯調で書かれている。短調曲ではロ短調が55%を占める(Fig.8B)。しかし、長調も含めた全曲中でみれば、もっとも多いのは二長調である。しかも、#圏の調性の割合は長調の100%、短調の89%、全体では96%にもなる。2#調としてみると、全体の2/3を占める。前述したように27楽曲中で♭調はト短調の1曲だけである。このト短調には重要な意味が潜んでいるが、それについては12章で述べる。

この♭圏側から#圏側への傾斜は、先の受難曲を含めてこれらの曲を年代順に並べるとより明瞭になる。器楽曲全体を対照群として#/♭比をみると、全器楽曲:《ヨハネ受難曲》:《マタイ受難曲》:《クリスマス・オラトリオ》:《ロ短調ミサ曲》の順に、0.89:0.6:1.1:9.3:26となる。#圏が過半数を割るのは器楽曲群と《ヨハネ受難曲》だけである。この点でも、《ヨハネ受難曲》は器楽曲的に作曲されたと言える。《マタイ受難曲》で初めて、#圏が♭圏の楽曲数を超え、その比は年代を経て幾何級数的に上昇する(注1)。

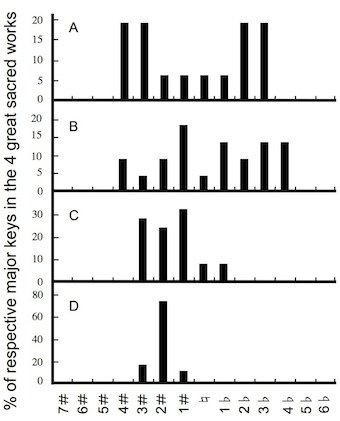

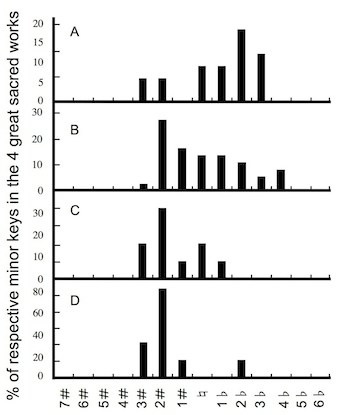

つぎに、カンタータ群で見たように、4大宗教曲の調性使用頻度の分布がどのように年代変化するかを見る(Fig.9A,B,C,D)。カンタータ群(Fig.5A,B,C,D)ほど明確ではないが、長調での#圏への傾斜がやはり年代を追って見られ、なかでもニ長調の相対使用頻度が、《ヨハネ受難曲》(Fig.9A)、《マタイ受難曲》(Fig.9B)、《クリスマス・オラトリオ》(Fig.9C)、《ロ短調ミサ曲》(Fig.9D)と増加している。短調(Fig.10A,B,C,D)ではロ短調の相対使用頻度が《マタイ受難曲》(Fig.10B)で突然に上昇し、《クリスマス・オラトリオ》(Fig.10C)、《ロ短調ミサ曲》(Fig.10D)へと続くことがわかる。このような2#調への傾倒は偶然にすぎないのか、バッハに何らかの意図があって意識的なものだったのかが問題である。いずれにしても、これらのグラフから言える事は、バッハがロ短調に何らかの思いを込めたとすれば、その謎を解く鍵は《マタイ受難曲》に潜んでいる。なぜなら、その傾向は《マタイ受難曲》から始まったからである。言い換えれば、《ヨハネ受難曲》と《マタイ受難曲》でロ短調の使われ方にどのような違いがあるのかを検証せよと言うことである。しかし、その前にこれらの2#調への拘泥が、彼の思想的な発展 ─ すなわち年代とともにバッハの中で発展した何らかの想い ─ を反映しているのか、あるいは偶然にすぎないのかを検証しなければならない。

Fig. 9. Age dependent transitions of the relative frequencies (%) of respective major keys used in the 4 great sacred works. (A) John-Passion (1724); (B) Matthew-Passion (1727/29); (C) Chrismas Oratorium (1734); (D) Mass in B minor (1748/49).

Fig. 10. Age dependent transitions of the relative frequencies (%) of respective minor keys used in the 4 great sacred works. (A (B) (C) and (D) are as in Fig. 9.

その前に、先に見た年代別の教会カンタータ群と、4大宗教曲を同一の時系列に乗せて調性使用頻度の傾向分析をする必要がある。言い換えれば、バッハの思いに何らかの年代的な発展があり、それが2#調へのこだわりとして反映しているのなら、カンタータ群と4大宗教曲を同一の時系列で並べたときに、相互に矛盾しないことを確認しておかねばならない。それらを年代に沿って傾向分析(コクラン・アーミテージ検定)をすれば統計学的有意性が検証できる。カンタータ等の小品の成立はある期間に広がりを持っているが、4大宗教曲の場合は特定の時期に成立しているから、この方法は有効である。

カンタータ群の年代別グループは先に4つの群に分けたが、VI期については《クリスマス・オラトリオ》を挟んで、その前と後に分かれる(VI-1期とVI-2期)ので、4大宗教曲と同一時系列に乗せるに、以下のように分類する。(1) ライプチッヒ赴任以前の主に宮廷音楽家時代のカンタータ群(Period I)、(2)《ヨハネ受難曲》初演前のライプチッヒ最初期カンタータ群(Period II)、(3)《ヨハネ受難曲》、(4)《ヨハネ受難曲》後から、《マタイ受難曲》初演前のライプチッヒ前期カンタータ群(Period III)、(5)《マタイ受難曲》、(6)《マタイ受難曲》後から、《クリスマス・オラトリオ》初演までのライプチッヒ中期カンタータ群(Period VI-1)、(7) 《クリスマス・オラトリオ》、(8)《クリスマス・オラトリオ》後から、晩年までのライプチッヒ後期カンタータ群(Period VI-2)、(9)《ロ短調ミサ曲》の9つのグループである。

その前に、4大宗教曲で見た#圏への年代的傾斜が、カンタータ群でも見られるかどうかを検証する。対照は、前回と同様に全器楽曲の平均である(0.89)。すると、全器楽曲:I期:II期:III期:VI-1期:VI-2期=0.89:1.2:1.2:1.4:4.6:5.2となる。これを見ても、年代を追ってカンタータ群でも、4大宗教曲ほどに顕著ではないが、基本的に同様の傾向が見られることがわかる(注2)。

では、このような#圏への傾斜は、世俗カンタータの場合はどのようになっているのか。じつは、この問いへの回答は容易ではない。というのは、バロック時代の考え方では、ほとんどの世俗カンタータは表敬や種々の行事、例えば誕生祝い、領主就任祝い、結婚祝い、教授就任祝いなどの特定目的で注文主のために報酬を得て作曲され、今日的に言えば著作権、所有権は注文主に譲渡されており、作曲家にとってはいわば使い捨てだったからである。結果として、バッハの作曲した世俗カンタ−タの過半数は失われたと推定されており、調性使用頻度の年代変化があるかどうかの解析は事実上不可能なのである。

A.デュル(注3)によれば、バッハの世俗カンタータと教会カンタータは情念論的には同じ原理で作曲されたという。それは、バッハだけではなくバロック期の作曲家一般の考え方でもあり、作曲家は音楽を通じて喜び、怒り、悲しみなどの特定の情念を音楽的に表現し、世俗曲、宗教曲にかかわらず、その情念を聴衆に喚起せねばならないと考えていたからだ。しかも、バッハのばあいには別の理由でも世俗カンタータと教会カンタータはつながりを持っていた。バッハは世俗カンタータの歌詞を変えて、そのままあるいは若干の手直しを加えて教会カンタータに転用するいわゆるパロディの手法を多用して作曲しており、それを可能とするためには世俗カンタータと教会カンタータの表現形式を根底から変えるわけには行かなかったのである。とくに、ピカンダー(注4)のような韻律を合わせた替え歌作りの名人を同僚に得た《マタイ受難曲》以降の世俗カンタータではそれが顕著である。その代表的な例は、《クリスマス・オラトリオ(BWV248)》(1734.12.25〜1735.1.6)と《岐路に立つヘラクレス(BWV213)》(1733.9.5)、《太鼓よ鳴れ!ラッパよ響け(BWV214)》(1733.12.8)、《汝の幸いを讚えよ、祝されしザクセンよ(BWV215)》の関係である。時間的な前後関係から、《クリスマス・オラトリオ》の大部分がこれら三曲の世俗カンタータから転用されていることが分かっている。その過剰なパロディ性ゆえに、《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《ロ短調ミサ曲》と比較して《クリスマス・オラトリオ》は一般的に低く評価される傾向があるが、実際はこれらの曲は世俗曲と宗教曲の両方で使用することがはじめから予定されていた可能性が高いと言われる。調性の選択はその曲の情念だけではなく、その曲に前後する曲とも関係するので曲順が変ってくると必然的に調性も影響を受けるので変更されることも多い。従って、《クリスマス・オラトリオ》は単純な転用(パロディ)曲ではない(表1)。

表1《クリスマス・オラトリオ》に使われた原曲との調性比較

世俗カンタ−タ クリスマス・オラトリオ

このように、前後の曲順によって調も異なりうるので、調性使用頻度の比較だけでバッハが調性格に絶対音感的な意味を持たせていたと結論することはできない。まして、特定の調を使って教会会衆にメッセージを送ったと結論するのも早計である。

いずれにしても、ここまでの調性分析から、「バッハは《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《クリスマス・オラトリオ》、《ロ短調ミサ曲》では年代を追って、#圏に傾倒し、それらに挟まれた時期に作曲された教会カンタ−タ全般についても矛盾しない傾向がみられる」と結論する事はできる。では、#圏の調といっても、その中で本当に2#調であるロ短調と二長調が、意識的に選ばれたのだろうか。すでにみたように、《マタイ受難曲》後のVI-1、VI-2期に作曲された教会カンタータ群で、調性の使われ方に見られる特徴は短調、長調ともに#圏の曲が増加していた(注5)。VI期の全体で76%が♯圏で、長調だけ見ると、実に82%が♯圏である。しかも、そのほとんどは、2#調のニ長調、ロ短調である。このことから、《マタイ受難曲》後のバッハは、同じ#圏でも、特にニ長調、ロ短調を多用するようになったことまではわかる。すでに述べたように、この点でヒントになるのは、よく言われることだが、ドイツ語で#は「Kreuz」と呼ばれて、「十字架( Kreuz)」と同じ発音になることである。これはバッハが「敬虔なクリスチャン」だったことの証しの一つとしてよく指摘されている。しかし、なぜ 2#調なのかという疑問は残る。多用されたのは1#でも、3#、4# でもなく、なぜ2#だったのか?

しかし、厳密に言えば、ここまでの検証では、単に2#調が増えたというだけで、バッハがそれを意識的に行ったという証拠はまだないのである。それが偶然の結果である可能性を否定しないかぎり、この段階で調性の意味論を具体的に議論しても建設的ではない。実際に各年代で成立した曲数があまりに違えば統計学的に有意性が無く、偶然に起こった現象である可能性が残っているからである。

もし、バッハの年代とともに#圏、とりわけ2#調への傾斜が有意に増加したことを証明できれば、その次に初めて、ロ短調とニ長調が使われた曲の歌詞分析に入る意味がある。これまでは、実数ではなく、%で表した傾向をみただけでなので、各年代群、大曲での母数に大きな差があれば有意性がない事もあり得る。また、実際に母数の差は大きい。そこで、最後にバッハの全宗教曲おける各調の使用頻度の年代変化を、%で概観したあとに、実数を使って統計学的傾向分析を行い、増加傾向の有意性を検証する。

(注1) 器楽曲:バッハの器楽作品における調の使用頻度(コラ−ルや疑作,偽作説のある曲を除く307楽章(角倉一朗監修「バッハ事典」、〈調〉土田英三郎より。《ヨハネ受難曲》(1724.4.7): 37楽章、《マタイ受難曲》(1729.4.15):57楽章、《クリスマス・オラトリオ》(1734.12.25〜1735.1.6):35楽章、《ロ短調ミサ曲》(成立1748.8〜1749.10):27楽章。

(注2) 器楽曲:注1に同じ。ライプチッヒ赴任前(1708〜1716.10.25):23カンタ−タ114楽章、ライプチッヒ初期(1723.2.7〜1724.2.13):38カンタ−タ174楽章、ライプチッヒ前期(1724.4.10〜1727.10.17):102カンタ−タ452楽章、ライプチッヒ中期(1729.4.19〜1734.8.27):11カンタ−タ50楽章、ライプチッヒ後期(1735.1.30〜1748.8.26):9カンタ−タ25楽章。ただし、モテットは含まない。

(注3) Alfred Dürr (1918-2011)、20世紀のバッハ研究で、Georg von Dadelsen (1918-2007)とともにもっとも大きな貢献をした音楽学者。ゲッチンゲン大学のデュルとテュービンゲン大学のダーデルセン(1918-2007)は、それぞれが独立に行った楽譜のすかし模様や、バッハの筆跡の年代的変化をもとに、教会カンタータなどの成立年代を決定し、両者はほぼ同じ結果を得た。それまでの「バッハは生涯でコンスタントに宗教曲を作曲し続けた」という定説を覆し、ほとんどの宗教曲はライプチッヒに赴任後の初期数年間に集中して作曲されたことを明らかにした。

(注4)本名はChristian Friedrich Henrici(1700-1764)。バッハのカンタータの台本作者、Picanderとして知られる。詩人としての評価は高くないがバッハ作品の歌詞協力者として理想的な人物だった。替え歌作りの名人で、同じ旋律に曲想を変えて歌詞を入れ替える能力に長けていた。私的にもバッハ家と家族ぐるみの交流があった。彼が歌詞をつけたバッハの曲は、主要なものだけでも、マタイ受難曲、マルコ受難曲、復活祭オラトリオ、昇天祭オラトリオ、クリスマスオラトリオ、コーヒーカンタータ、農民カンタータなどがある。

(注5)先にも触れたように、このカンタータという表現には、《マニフィカートニ長調》(BWV243、1733.7.2)、《復活祭オラトリオ》(BWV249、初演1725.4.1)だけではなく、小品のミサ曲も含む。これらは曲数が少ないので独立した曲として扱わず、カンタータ群に含めた。たとえば、《復活祭オラトリオ》は、1725年に初演された世俗カンタータである《羊飼いカンタータ》から7曲を借用して1738年ころに作曲され、レチタティーヴォを除いて7曲しかない。失われた原曲との調性比較はできないが、7曲中の2曲がロ短調、3曲がニ長調である。なお、大曲と同様にカンタータの傾向分析でも、レチタティーヴォや福音史家の朗唱は、転調が頻繁にあるために調性分析の対象にはしていない。