5章 イエスが歌うロ短調(Passages in B minor sang by Jesus)

(1)イエスはロ短調で何を歌う(What does Jesus sing in B minor?)

磯山によれば《マタイ受難曲》でのロ短調の曲は、イエスへの痛切な想いを表現しているという。しかし、そうとは限らないことはすでに述べたとおりである。ロ短調で書かれた曲に共通するのは、すべてがイエスへの「何らかの」思い、感情を歌ったものではあるが、そのすべてがイエスへの痛切な想い、肯定的な感情というわけではない。イエスに対する憎悪、殺意、嘲笑などもロ短調で書かれているのである。従って、ロ短調の曲に統一したアフェクトがあるとはいえない。しかし、年代傾向分析の結果は、バッハが《マタイ受難曲》以降の宗教声楽曲でロ短調とニ長調に何らかのこだわりを持っていたことを示しており、その思いは晩年に至るまで発展しつづけ、その結果として結実したのが《ロ短調ミサ曲》であった。しかも、そのロ短調が意識的に使われ最初の大曲が《マタイ受難曲》であり、《ヨハネ受難曲》ではロ短調は避けられていた。これらの事実から、筆者は次のように考えた。肯定的にしろ、否定的にしろ、イエスへの何らかの思や感情がロ短調で歌われているなら、その逆、つまりイエス自身がロ短調で歌うことはあるのか、もしあれば、それはマタイ伝のどのような文脈で語られた言葉なのか。そこにバッハがロ短調に込めた想いを紐解く鍵があるのではないかと。

イエスの歌う言葉は、レチタティーボにしか出て来ないが、すでに述べたようにレチタティーボでは一般に転調が頻繁に起こるので、主要調が決定できないことがほとんどであり、基本的には先の調性分析からは除外された。それが、年代傾向分析の盲点であったのかもしれない。イエスが歌うレチタティーボをリストすると以下のような14曲(第一部に11曲、第二部に3曲)がある。

第一部

MP2:3-8:ト長調→ロ短調

MP4e:36-49:ヘ長調→ト短調→二短調→イ短調→ホ短調(注1)

MP9c:15-20:変ホ長調→ヘ短調→ハ短調

MP11:2-11,13-15,24-39:ヘ短調、へ長調、イ短調→ハ長調→ホ短調

MP14:4-13:イ長調→ホ長調

MP16:6-9:二長調

MP18:11-15:変ロ長調→変ホ長調→ハ短調

MP21:3-7:変ロ長調→ト短調

MP24:11-15:ヘ長調→ロ短調

MP26:8-15,30-32:嬰ト短調、ト長調

MP28:6-16,18-28:イ長調→ロ短調→二長調、ホ長調→嬰ハ短調

第二部

MP36a:7-12:ロ短調→ホ短調

MP43:20-21:ハ長調

MP61a:7-9:変ロ短調

上記のうちで、ロ短調で書かれたイエスの言葉は次の通りである。

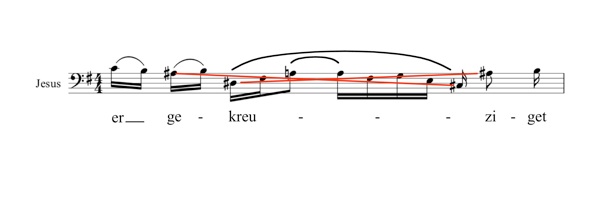

MP2 5-8小節(譜例19)

Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden daß er gekreuziget werde.

過越の祭りに、十字架にかけられるために人の子は引き渡されるだろう。

MP24 11-15小節(譜例17)

Mein Vater, ists nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn

わが父よ、もしこの杯が私から去ることかなわぬなら、私はそれを飲みます。

MP28 6-9小節(譜例20)

denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.

剣をとるものは誰でも、剣ゆえに滅びる。

MP36a 7-9小節(譜例21)

Du sagests. Doch sage ich euch: Von nun an wirds geschehen,

そのとおりだ。私はあなた達にどうしても言いたい。今からつぎのことが起こると、

MP2:5-8は、《マタイ受難曲》に出てくるイエスの最初の言葉(マタイ伝26:2)であり、いやでも《マタイ受難曲》全体のモチーフを象徴するパッセージである。「過越しの日に自分は十字架にかけられるために引き渡される」と予言することで、イエスが死を予期していることが語られる。ここで、いきなり有名な十字架音型が現れ(注2)、ロ短調で歌われるイエスの言葉とあいまって、まさに《マタイ受難曲》のモチーフが提示される。

MP24:11-15はマタイ伝26:42に由来するが、これは三度にわたってイエスが父なる神に祈ったという「ゲッセマネの祈り」の二度目にあたる。一度目の祈り(MP21:3-7譜例16、マタイ26:39)との対比において重要な意味を持つ。一度目の祈りでは、連れて来たペテロたち三人の弟子を待たせておいて、そこから離れたところで、イエスは祈る。そのとき、イエスはできれば助かりたい(毒盃を遠ざけて欲しい)という人間的な迷い、苦悶の祈りを父なる神にあげるが、ここはト短調で書かれている。しかし、そのあとで弟子たちのところに戻ったとき、彼らが呑気に眠りこけているのを見て、イエスは非常に落胆する。「ペテロを」ではなく「彼らを」叱責したのちに、再び三人から離れて二度目の祈りを父にささげる(MP24譜例17)。その時は、自らの死が不可避であることを受け入れ、犠牲の子羊(身代わり)として毒杯を飲む「決意」を表白するが、その祈りは2♯のロ短調で書かれている。一度目の祈りと二度目の祈りは「可能なら(ist's möglich)」と「可能ではないのなら(ists nicht möglich)」と「毒杯が私から去る」ことについて正反対の仮定で始るのだが、ここでの2♭調から2#調への3度上昇にはバッハの強い意思が感じられる。ほとんど同じ文脈だが、一度目が「苦悶」の迷い、二度目が「愛」の決意を表現する。二つの祈りがト短調とロ短調で差別化されているのである。イエスが人々の身代わりとして「生け贄の小羊」のごとく死ぬ決意をしたとされる二度目の祈りに、バッハがロ短調をあてていることは重要なヒントである。

MP28:6-9はマタイ伝26章52節のテキストだが、イエスが捕縛される場面でイエスを助けようとした勇気ある弟子の一人が剣を抜いて捕縛者の耳を削ぎ落とした行為を、イエスが咎めている場面である(注3)。その行為は神の子羊として死ぬことを決意したイエスにとっては、自らの覚悟にたいする妨害にほかならない。しかも、ヨハネ伝によれば剣を抜いたのはペテロである。つまり、ペテロが「剣を抜いた(und zoch sein Schwert)」とする聖書(マタイ伝26:51)の記述が、ここで削除されている。これについては、すでに述べたし、8章3節でもさらに触れるが、固有名詞「ペテロ」の削除に対する伏線にもなっている(MP24:3譜例14)。勇士としてのペテロが否定されているのである。いずれにしても、自分を守ろうとする弟子を、「剣をとるものは剣ゆえに滅びる」と諭す言葉がロ短調で書かれていることは注目すべきだろう。このロ短調こそが、世俗的権力を得たキリスト教会が忘れてきたイエスの愛の本質を示している(譜例20)。

MP36a:7-9はマタイ伝26:64のテキストだが、63節で大祭司によって「あなたは神の子キリストか?」と尋問されてイエスが「そのとおりだ[Du sagests]」(直訳は、新共同訳のように「お前がそれを言う」だがドイツ語の用法では、「お前の言う通りだ」になる)と自白した場面である(譜例14)。

これを聞いた祭司長たちは、イエスは神の子を自称することで神を冒涜したと判断する。それはユダヤ法では死に値する犯罪であった。ユダヤ議会はイエスに死刑を宣告する。史実はこの記述とはかなり違うそうで、マタイ伝はイエスの死の責任を、死刑に処したローマ側ではなく、ユダヤ人側に負わせるためにかなりの脚色をしたらしい。しかし、十字架刑はローマ法に則った処刑法であり、ユダヤ法では死刑は石打ちで執行されねばならない。いずれにしても、バッハは、ここでもマタイ伝から逸脱して、ユダヤ人の奸計にはまったためにイエスが死を宣告されたのはなく、この自白こそが、イエスへの死刑判決を決定づけたと解釈しており(対訳批判の章を参照)、その解釈に基づいた和声付けがこの自白の言葉(Du sagests)に使われたロ短調なのである。それは、イエス自身が身代わりの死を受け入れた愛の言葉なのである。

以上の4カ所が、バッハがイエスの言葉にロ短調を使っている場面である。

これら4カ所の共通点を考察することで、ロ短調の秘密が浮かび上がる。それらの言葉に共通するアフェクトは明瞭である。これらのすべてが、イエスが犠牲の子羊となる決意や愛の本質を語る箇所であり、十字架上の受難は愛ゆえにイエスが自発的意思で選んだ結果であることを示している。つまり、イエスの意思、決意としての愛がロ短調によって表現されているのである。言い換えればバッハはイエスへの思いではなくイエスの愛をロ短調で表現しているのである。次の問題は、その愛は誰に向けられたものかである。誰のために生贄の子羊になるのか、誰の身代わりとしてイエスは十字架に上がり、死を受け入れたのか?それを示しているのが、イエスへ向けた何らかの感情をロ短調で歌う人々として特定されているという次の仮説が浮上する。ロ短調で書かれたイエスの愛が向かう対象を、バッハがロ短調で特定しているという仮説である。そう解釈すると、ロ短調で歌われる10曲のアリア、合唱のすべてが憐憫、好意、恋慕、そして憎悪、呪い、殺意すらを含むイエスへの何らかの感情を表現していることの謎が解けてくる。しかし、この解釈は決定的な問題を引き起こす。イエスによる救いの対象に、イエスを憎悪し、嘲笑するユダヤ人たちが含れるという解釈が、正統的キリスト教の教義として成り立ちうるのかという、問題を惹起するからである。とりわけ、心に悪魔(サタン)が入り(ヨハネ伝13:27)、それゆえにイエスを裏切ったとされるユダが象徴するユダヤ人たちの行為は神とされたイエスへの殺神罪(deucide)であり、あらゆる罪のなかでも最高に罪深い犯罪であるとされてきたのである。彼らをもイエスの愛が包むとバッハが描いたとすれば、それはカトリック、プロテスタントを問わず異端の思想ではないのか。しかし、そのような眼で楽譜を詳しく検討すると、この仮説を支持するバッハ自身による多くの「作為的」で「不自然」な曲作りの形跡(マッテゾンやシャイベのバッハ批判)が音楽上も、歌詞の上でも多く見つかってくるのである。しかも、それらは多くの演奏家やバッハ学者によって、バッハの失敗、間違いとして指摘され、しばしば訂正されて演奏されたり、訳されたりしている箇所すらも含まれているのである(注4)。

結論的に言えば、バッハがロ短調によってイエスの愛を表現し、その対象を示したという仮説は、バッハがイエスを人間として描くということと表裏一体であると言える。なぜなら、イエスが人として、悩み、苦しみ、動揺もしたうえで、最終的に自らの自由意思で人々の身代わりとして死を受け入れたという受難劇が成立するためには、避けようとすれば、イエスには避ける事が出来た死であったことが描かれねばならないからである。そのためにはイエスを人間的に描くことが必須である。ヨハネによる受難物語ではそうはならない。すべては旧約で予言されたことであり、イエスの死は予定が成就した、イエスの勝利でなければならないからである。しかし、それでも、バッハがそのために使った調性が、なぜロ短調で無ければならなかったのかという問題は残る。絶対音階のうえに成り立つマッテゾン流の調性論は、ロ短調を悪魔的音階と見なす中世の伝統を引き継いではいるが、それはバロック期の声楽曲ではあまり意味を持たなくなっていた。しかし、1724年の《ヨハネ受難曲》では、バッハはロ短調をきわめて抑制的にしか使っておらず、《マタイ受難曲》でのこのような使われ方にロ短調が選択された理由は検証されなければならない。

(注1)MP4e:36-49では不規則な調性変化が頻繁にあって、実際には独立した調性の決定は困難である。ここでの調性表記は、ひとつの解釈に過ぎず、便宜的なものと思っていただきたい。

(注2)kreuz(十字架)の歌詞に♯が4つ十字架状に交差する十字架音型が使われている。ここで、「十字架」という日本語のイメージとX型の音型が合わないと誤解されるかもしれないが、英語やドイツ語で十字架を意味する「クロス」「クロイツ」の本来の意味は「交差」という意味であり、日本語の「十の字」という意味はない。

(注3)マタイ伝では特定していないが、ヨハネ伝18章10節はここで剣を抜いたのはペテロであるとしている。MP24でペテロを削除したことと、ここでペテロの勇敢さ、忠誠心を示す語句である「剣を抜いて(und zoch sein Schwert)」を削除したことは、対応していると考えられる。

(注4) MP26で福音史家が「ユダが彼(イエス)にキスをした」と歌う箇所(譜例22)で、イエスを意味するイ音の「ihn」に当てられた通奏低音のホ音が不協和音を出すのでバッハの間違いであるとされて一拍ずらして演奏されることもある。詳しくは後述するが、これはイエスを人間的に描こうとするバッハの意図を反映しており初稿からわざわざ変更しているところである。イエスを人間的に描く事で、イエスが自発的意志によって死を受け入れたことを強調しなければならないのである。従って。この不協和音はユダの唇がイエスの頬にあたった瞬間を表現していると解釈すべきであろう。