(2)聖句の変更(Changes in the blical text)

つぎは、《マタイ受難曲》の聖句(Biblical text)について考える。聖句についてまとまった考察をしているバッハ学者や音楽家はほとんどいないように思える。私が知る唯一の研究は、A. Dürrが報告した《マタイ受難曲》に出て来る聖句で当時のルター訳聖書のいずれとも一致しない語句をリストしたものである。結論としては意味上の違いが生じるものはなかったとしている(Neue Ausgabe sämtlicher Werke の Serie II・Band 5;[富田庸氏のご好意により入手])。結果的には、その研究は、単にバッハが作曲にあたり定本とした聖書の版を特定するために行った作業であり、結論としては特定できなかったと言っているに過ぎない。このリストは、私が作成したリストとはかならずしも一致せず、重要と思われる違いであってもあげていないものがある。本当に、一字一句を追ったのかという疑問が残る。それとも、科学的バッハ研究の先駆けであったデュルでさえ、バッハが聖書の理念を意図的に逸脱する筈がないという先入観があったのだろうか。彼は、バッハが《マタイ受難曲》で使った聖句を初稿譜(アルニコル筆写譜)、パ−ト譜、完成譜(1736)の3種類で比べ、1736年以前に出版されたルター訳聖書のマタイ伝の受難記事と比較している。彼が比較した聖書とは1.カロフ版(1682)、2.ハ−ス版(1707)、3.ニュルンベルグ版(1716)、4.ニュルンベルグ版(1720)、5.ニュルンベルグ版(1725)、6.ニュルンベルグ版(1733)である。この中にオレアリウス聖書は含まれていない。

バッハが私蔵していたことが遺産目録で明らかなのはカロフ版(聖書注解本)とオレアリウス版(同)だけである。しかし、実物が発見されているのは前者だけである。後者は目録では全5巻のうち3巻だけを持っていたことになっているので、バッハ学者は、バッハは旧約聖書のみを持っていたと推量し、受難曲の作曲においてオレアリウス版の新約聖書は使われていないと考える。実際に、上に述べたように、デュルもオレアリウス版を参照していない。しかし、マリセンによれば、オレアリウス注解本5巻のうち、旧約聖書は最初の4巻で、新約聖書は最後の1巻だけだから、最初の3巻だけを持っていたというのは不自然であると主張する。彼は、バッハはおそらくオレアリウス聖書注解本の全5巻を3巻に圧縮したものを持っていたのではないかと推量する。しかし、そう考える根拠も弱い。その必要性を想像しにくい。しかし、彼は、このオレアリウス版こそが、バッハの《マタイ受難曲》の定本として使われたのではないかという。現存する1733年付けのバッハの署名が入ったカロフ聖書注解本にはマタイ伝の受難記事にまったく書き込みがされていない。全部で273個所もある書き込みが、マタイ伝の26-27章にはまったくないのである。しかし、マリセンの推論が正しいかどうかは、バッハの所蔵していたオレアリウス版原本が発見されない限り証明はできない。ただ、彼の推論が正しければ、そこには重要な示唆がある。オレアリウス聖書注解本のマタイ伝27:25に関する注で、「イエスの血」について興味ある解釈が記述されているからである。マリセンによれば、ここでの「イエスの血」には二通りの意味が指摘されていると言う。1つめは、通常の「イエスへの憎悪と呪い」という意味で、2つ目は、イエスが犠牲の子羊であったという理解に立って、「イエスの血=犠牲の子羊の血=救済の血」であるという意味である。後者の解釈をとるなら、MP50dは、まさにユダヤ人たちがイエスの血によって救済されるという意味になりうる。バッハがオレアリウス版のマタイ伝を読んでいたという確証はないが、非常に興味深い指摘ではある。この仮説に立てば、最初の疑問であったMP50dの歌詞と旋律の不可解な対応も説明できる。ユダヤ人群衆が歌う合唱がロ短調→ニ長調へ転調することで、イエスの愛がユダヤ人たちに向かい、彼らもイエスの受難による救い対象であることを示していると理解できる。しかし、私は原文を見ていないのでオレアリウス版がそこまでを意味していたのかは分からない。「バッハがオレアリウス版のマタイ伝注解を実際に読み、27章25節について、第2の解釈を《マタイ受難曲》で採用した」という仮説は、確かに魅力ある仮説ではあるが、バッハの私蔵本が発見されない以上、それを証明することはできない。いずれにしても、私は音楽的な解析からバッハの思想を解明したいと思っているので、オレアリウス聖書注解本についてのマリセン仮説は保留しておきたい。私は、ルター訳聖書決定版(1545)とカロフ聖書注解本(1682)との違いを中心に以下の議論を進める。なぜなら、実際問題として、ルター自身によるドイツ語訳の改訂は生前に出版された最後の版(1545)をもって決定版とし、以後、ルター訳聖書の定本として通用していて、後年の修正を含むカロフ聖書も基本的にはこの決定版に基づいているからである。

デュルが参照したハース版聖書、ニュルンベルグ版聖書についてはバッハが参照した可能性は否定できないが、その証拠はない。カロフ版も、ルター訳決定版からの約200年間におけるドイツ語自身の変化に起因する語句の変更と、大幅な綴りの改訂がされている(たとえばJhesu→Jesu、vnd→und、Jch→Ichなど)。また、明らかな誤植もある。

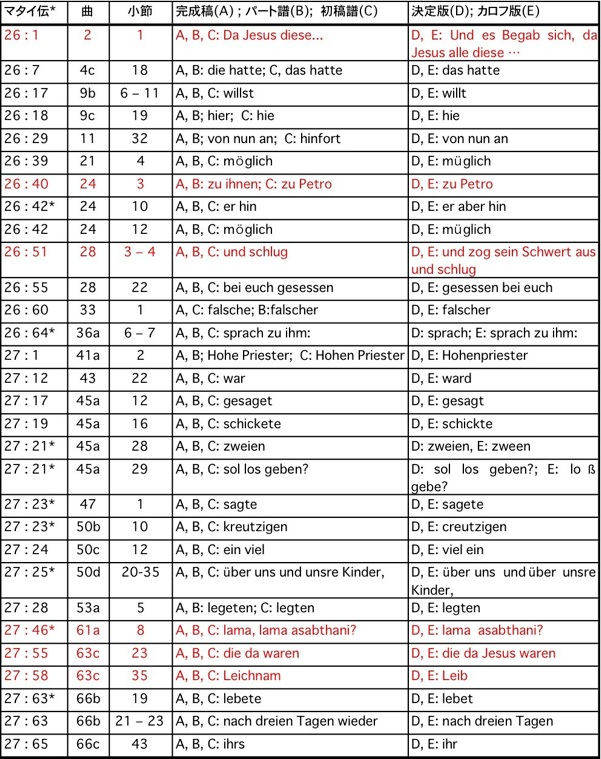

デュルは自由詞の部分もバッハの完成稿と初稿譜(アルトニコル筆写譜)、ピカンダ−の出版した原詞との比較表も提供しているが、私は聖句について、表3のようなバッハの完成稿(A)、パート譜(B)、初稿譜(C)と、ルター訳決定版聖書(D)、カロフ聖書(E)の間に存在する不一致のリストを独自に作成した(注1)。

表3 The words or phrases used in biblical texts of the St Matthew Passion, not in accord with those in the Luther’s last edition (1545) or the Colov Bible (1681-1682).

《マタイ受難曲》で使われたマタイ伝聖句のルター訳決定版、カロフ版との違い

マタイ伝の章:節番号に*があるものは、デュルの報告ではリストされていない(パート譜は未確認)。ハース版、ニュルンベルグ版聖書にバッハテキストと同じものがあった可能性はあるが、少なくともいくつかはおそらく見落としである。例えばMP24:3、MP61a:8は確実に見落とされていると思われる。本表ではルター訳決定版とカロフ版のいずれかと相違があるものをリストした。ただし、カロフ版に見られる明らかに誤植と思われる箇所は除く(例えば9章5節23項、28項参照)。赤字で示したものは、筆者が特に重要と考えるルター訳聖書からの変更である。それぞれの解釈については9章対訳批判論を参照。A, B, C, D and E represent the Bach’s autographic score (1736), part score, first score according to Altnickol (1727/1729), Luther’s Bible (1545) and Calov Bible after Luther’s translation (1681-1682), respectively.

聖句だけでこれだけの不一致が、《マタイ受難曲》とルター訳マタイ伝の間にある。しかし、私が調べた限りでは、これらのどれひとつとして、バッハが意図的に行った意味のある逸脱として研究されたものは無い。楽譜に細かな装飾、指示を書き込むバッハであっても、歌詞についてはよほど不注意で、いい加減な性格だったと思われているのだろうか。私にしても、これらのすべてが意図的にされた、意味のある変更だと思っているわけではない。明らかに思想的理由ではないと言えるものもある(例えば(creutzigen→kreutzigen、müglich→möglichなど)。多くの場合は、真意は不明であるが、明らかに意味が変わりうるもの、おそらくバッハが意図的に変更したと思えるものもある。このような問題は、単にドイツ語の問題として見るのではなく、音楽的問題と関連して考えなければ分かりにくい。

現在のように専門が細分化された時代では、それぞれの専門家では、専門家ゆえに気づかない盲点がありうる。しかし、何よりもバッハ自身は、ただの作曲家でも、オルガン奏者でもなく、たんなる指揮者でもなかった。ドイツで1685年に生まれ、1750年まで、バロック最後期に生きた宮廷音楽家であり、神学、ユダヤ史に興味を持つ教会音楽監督であり、教会学校の教師でもあった。そして、現在の専門家とは違って、真の意味で知識人でもあった。それは教会や市参事会への抗議、要求、反論だけではなく、息子達の教育への熱意、蔵書目録などをみれば明らかである(注2)。当然、彼は、キリスト教神学、聖書、ラテン語、ドイツだけではなくイタリア、フランス、イギリスなどを含むヨーロッパの世俗音楽、教会音楽、ドイツ史、ユダヤ人問題などの知識、情報に囲まれていたし、彼自身もそれらに積極的な興味と理解、批判力を持っていたはずである。しかし、今日では、ドイツでさえ、これらはそれぞれの専門領域に細分化され、総合的に考える人はまれである。マリセンも言うように、ドイツ史やユダヤ人問題の専門家は、それぞれの差し迫った政治、経済、社会、国際問題などについて考え、発言する事で精一杯であり、それらをバッハの音楽と関連づけて考える事はない。他方、音楽家や音楽学者はといえば、バッハの年代記、作曲様式、手稿譜、筆跡、演奏法の研究で精一杯で、ユダヤ人問題や、ドイツの社会史、政治史との関連でバッハの音楽を考えることはない。また、キリスト教信者のほとんどは、「敬虔なクリスチャン」というバッハ像に捕われて、些細な兆候をさしたる根拠もなしにバッハの信仰と結びつけて考える。例えば冒頭で述べた数象徴論や、上向音階が復活を意味しているという音型論などはその典型である。こうした現状では、バッハ学者やバッハ演奏家の目に、バッハの全体像が映ってこないのは当然かもしれない。

聖句の話に戻る。私には、表3の赤字で示した少なくとも6カ所は、聖書からの逸脱であることをバッハが意識していなかったとは考えられないのである。別の言い方をすれば、バッハがそれらの変更をなんらの意図をもって行った可能性は高いと考える。その理由は、詳しくは対訳批判の章で述べるが、結論的に言えば、これらの変更は以下の3つのどれかであり、無意識に行ったとは考えられない。(1) 変更、削除が一カ所で複数の語句に及び、文法的に整合する必要があり、単なる不注意による転記間違い、理由もなく無意識に行った変更であるとは考え難い、(2) ペテロ、イエスなどキリスト教でもっとも重要な人物の固有名詞に関わっている、あるいは(3)イエスの言葉、イエスの身体などの最重要語に関わる変更であり、イエスの最後の言葉、イエスの身体(しんたい)を意味する語が、近接して現れるドイツ語の同義語と整合しておらず、不注意によって変更されたと言うのはほとんどあり得ない。もちろん、このリストを個別に見ただけでは、これらの逸脱が音楽技術的な理由によるのか、思想的な理由なのかは判断できない。しかし、無意識に行われるようなものではないと私には思える。もし、この推論が間違っているというなら、バッハとはそれほどに良い加減で不注意な性格であったと主張しているに等しい。もし、そうであれば、ピカンダー作の自由詞におけるバッハの関与や、そこで果たしたバッハの役割でさえ議論するに値いしなくなる。歌詞だけでなく、次章で述べる音楽的な、福音書からの逸脱とも合わせて考察することで、これらが、バッハ独自の思想的表現であることが浮かび上がる。しかし、現実には、これらの変更を、あたかもバッハの不注意であるかのように扱い、現代語訳聖書に基づいて、英語、日本語を問わず多くの学者、音楽家が、「修正=改ざん」しているのである。

ここで、そのような典型的例をいくつかあげる。MP24:3のihnen(彼らに)の三人称複数形を、聖書に従って固有名詞のペテロ(Peter)と「修正」するか、代名詞を無視する、あるいは削除して訳す場合である。単に固有名詞を代名詞に変えているのではない、イエスが話した(叱った)相手を、ペテロという固有名詞から代名詞の複数形に変えているのである。これは同じく表3に示した、MP28に本来あるべき「und zog sein Schwert aus(剣を抜いて)」が削除されたこと合わせて考察したときにその意味が明らかになる。イエスを捕縛に来た大祭司の僕に剣を抜いて切り掛かり、その耳を切り落としたのは、ヨハネ伝18:10によればペテロとされている。つまり、これらの変更に共通するのは、筆頭弟子であるペテロ、もっともイエスに信頼され、愛されたはずのペテロの否定である。ペテロとは何度も言うように、初代ローマ教皇に擬され、バチカンの聖ピエトロ寺院が建てられた場所で処刑されたことになっている12使徒の筆頭弟子であり、イエスが教会を与えると約束した故に、教会の権威の象徴となったペテロである(マタイ伝16:18)。つまり、ペテロの権威を否定することは、教会の権威を否定することである。まさに、ここで、聖書に沿って、「zu ihnen」を「to Peter」や「ペトロに」と訳すことは、翻訳家が裏切者になる(A translator is a traitor)典型的な例である(注3)。

Fig.14. バッハが、教会の権威を象徴する筆頭弟子ペテロの優位性を否定し、教会批判をしたと思われる重大な聖句の変更箇所。A. バッハがマタイ伝26:40にある「zu Petro」をMP24:3で「zu ihnen」と書き換えた部分(バッハ自筆譜のファクシミリ版より)。B.当該部分のAlfred Dürr監修によるマタイ受難曲(BWV244)総譜(Bärenreiter 5038a, Klavierauszug Vocal Score)。詳しくは9章 4節18項参照。

バッハが筆頭弟子ペテロを、言い換えると12使徒中でペテロの優位性を否定しているという証拠は、これだけではない。《ヨハネ受難曲》との比較ですでに述べたように、ペテロの慟哭の場面でも音楽的に暗示されている。歌詞と音楽を総合的に理解しなければ分からない例である。次章で述べるが、MP42のアリアでも、あるキーワードと旋律の組み合わせによって、そのことがユダとの対比において暗示されているのである。この点については次章で述べる。

表3には現れないが、そのほかにも、聖書学的に《マタイ受難曲》の聖句を「修正」すれば、バッハの改ざんになる例がある。バッハの意図とは別に、ルター訳聖書にある不適切な訳語がそのままバッハによって使われて、それを訂正した場合である。たとえば、MP4d(譜例31)である。《マタイ受難曲》にある"Wozu dienet dieser Unrat?"(この糞が何の役に立つのか?)は、ギリシャ語聖書に基づき、正しく翻訳された現代語聖書の立場に立てば不適切である。ギリシャ語聖書では「Εισ(ためか)τιη(何の)απωλεια(浪費は)αυτη(この)」 となっており、エラスムス版からのラテン語訳であるウルガータ本でも、「ut(ためか)quid(何の)perditio(破滅は)haec(この)」となっていて「糞」にあたる訳語はない。さらに、ウルガータ本とエラスムス版の両方を参考に英訳されたDouay-Rheims版の英訳聖書(1582)でさえ、「waste(無駄遣い)」が使われて「糞」に相当する語は無い。しかし、ドイツでは1682年版のカロフ聖書でさえ、ルター訳を踏襲して「Unrath」が使われている。意味としては同じであってもニュアンスはかなり異なる。現に、ルター訳聖書の現代ドイツ語版でも"Wozu diese Vergeudung?"(何のための無駄使いか?)に訂正されている。そのほかに、RSV、TEVの現代英語訳聖書や、口語訳、新共同訳の日本語聖書でも"waste"、「浪費」となっている。したがって、これはおそらくルターの主観が濃厚に反映した「誤訳」にちかいものなのであろう。それが聖書学的に正しいかどうかを問題にしているのではない。バッハが旋律を付けたのは、「Unrat(糞)」を使ったルター訳の聖句であったと言っているのである。聖書学的には正しくても《マタイ受難曲》の対訳に「waste」「nonsense」「浪費」「無駄遣い」をあてるは間違いなのである。日本語でも「糞の役にも立たない」と言う表現がある。それと「浪費」、「無駄遣い」というのでは相手に対する感情、情念にかなりの差がある。意味としては同じでも、前者には激しい憎悪、敵意があり、後者は論理的な忠告、あるいはさめた軽蔑を表すに過ぎない。バッハは、ここでイ短調を使って、使徒達が「イエスに香油をかけた女(古来、西欧の民間伝承ではマグダラのマリアとされている)」に持つ激しい嫉妬、あるいは敵意を表現した。それを理解するなら、現代語訳聖書によって訂正するのではなく、バッハがイ短調を付けたドイツ語歌詞に従って訳すべきなのである。後述するように《マタイ受難曲》でのイ短調の使われ方にはある法則性(激しい怒りや敵意)があるのだが、そのイ短調が最初に使われているのがこのMP4だから特に重要である。バッハのマタイ伝は、ルターのマタイ伝と全く同じではないし、それ以上に現代語訳マタイ伝とは異なる(注4)。バッハは現代の我々が知る、正文批判後の聖書を想定して音楽を作ったわけではない。しかし、私が知る対訳のすべてがここでバッハを裏切っている。これは、バッハの時代にユダヤ人を嘲笑する壁画(Fig.13)が「糞を食らう豚」を描いて最大限の侮辱を表現していたことを考えるときに、聖書的な訂正を行うべきでないことは明らかである。

聖書由来の語句にはすべて神学的、スコラ的な定義、解釈があり、バッハも教理試験を経てトーマスカントルに採用されているのである。聖句を変更して引用することに無自覚であったとか、また、単なる不注意で行った写し間違いであったとは考えにくい(注5)。そうであれば、異端という烙印を押されかねないような危険をあえて犯したバッハには、そこに何らかの強い意図、あるいは思想があったと考える方が自然である。このような歌詞の分析方法は先にあげたマリセンも使っている。彼は聖句やプロッケス受難詞から歌詞を一部変更して引用することによりバッハの思想が表現されていることを示唆している(注6)。しかし、これまでに述べたように、バッハは《マタイ受難曲》では《ヨハネ受難曲》で行ったような、一見して分かる大胆な聖句の変更は避けており、微妙な単語の変更、固有名詞と代名詞の置き換え、さりげない削除、語順の入換え、綴り分けなどや、さらには後述するように臨時記号や、調性、《マタイ受難曲》独自の音型を使った注意深い、慎重な方法だけをを駆使している。よほどルター訳聖書に精通していないと気づくのはむつかしい。まして、バッハの逸脱が彼の間違いとして訂正された対訳に頼る日本人がそこを聞き取ることはほとんど不可能に近い。

歌詞とは別に、音楽的にマタイ伝から逸脱した例は次の章で述べるが、その前に、自由詞部分についても同様の問題があることに触れておきたい。

(注1)多くは、デュルがリストした6つの聖書全てと異なるとしてあげているものと同じである。しかし、この表にはデュルがリストしていないものも含まれている。それらは、理論上は、決定版、カロフ聖書とは違うがデュルが比較した他の5つの聖書のどれかと同じということになる。しかし、おそらくそうではないだろう思われるものもある(例えば61a:8のlamaの繰り返し)。デュルも、先入観に捕われていたのではないだろうか。

(注2)聖書:カロフ聖書注解本3巻、オレアリウス聖書注解本3巻、ルター著作集7巻、同8巻、卓上語録、トリエント公会議審判(ケムニッツ原著)、詩篇第3部講解、家庭用説教集(二つ折と四つ折)、アダム著:金のリンゴ、ガイセー著:時と永遠、クリンゲ著:ルター派からの離反への警告、ゲルハルト著:敬虔の学校5巻、シュテンガー著:説教集、シュテンガー著:アウクスブルク信仰告白の基礎、シュペーナー著:教皇第一主義に反する情熱、ショイブレライ著:神学の金鉱第2部2巻、タウラー著:説教集、ノイマイスター著:主の食卓、聖洗礼の教義、ハイニッシュ著:ヨハネの黙示録、ピンティンギウス著:聖書の旅、プファイファー著:使徒によるキリスト教徒の学校、福音の宝庫、聖書の鐘、聖書の果実と果汁、キリスト者の福音学校、反カルヴァン主義、キリスト教信仰、反メランコリー論、フニウス著:信仰教育の純粋さ、フランケ著:家庭用説教集、フロバー著:詩篇、マイファルト著:警告、H.ミュラー著:連結推理(二つ折と四つ折)、ヨセフの破滅に抗する福音の予防、愛の炎、慰めの時、神の忠告、ルター擁護、J.ミュラー著:征服された無神論、ユダヤ主義、ヨセフス著:ユダヤ正史、ヤウクラー著:キリスト教教育の方針、ランバッハ著:考察、神の忠告についての考察、イエスの涙についての考察、ワーグナー著:ライプツィヒ讃美歌集8巻。これらの蔵書を見ても、バッハを単なる音楽家と呼べないことは確かである。書籍が高価であった当時の時代的背景を考えると、ユダヤに関わる著作2つ(下線)が含まれていることは注目すべきであろう。

(注3)ただし、このPetroの削除は、浄書された完成稿にのみ見られ、初稿譜には見られない。この不統一をもって、NBAは、浄書譜の書き換えをバッハの不注意による書き間違いと判断したのかもしれない。しかし、そうであれば、バッハは歌詞についてよほど良い加減な性格であったとするしかない。そうであれば、ピカンダーが作詞した自由詞についてバッハの思想を議論することには意味がない事にある。むしろ、アルトニコルが聖句に基づき筆写段階で訂正したか、移し間違いの可能性もある。しかし、よりありそうな解釈は、バッハ自身が完成稿(1736年)の段階で書き換えたというものである。いずれにしても、この「to ihnen」を「to them」、あるいは「彼らに」と訳出すべきではないというバッハ研究者、音楽家は、この記述がバッハ自身にとっても間違いであったことを支持する証拠を示すべきであろう。

(注4)アメリカで発見されたバッハの署名入りのカロフ聖書注解本を定本に使った可能性も否定はできないが、1733年の署名であること、そこにはマタイ伝26章、27章にバッハの書込がまったくないことから別の聖書を使った可能性が高いと理解されている。先にも触れたように、ルター訳聖書はルターの生前最後の1545年版をもって決定版とするが、彼の死後、バッハの時代までルター本人の原稿を基にしたものや後継者による改訂が何度も行われており、デュルが取り上げている6種類の聖書でも、《マタイ受難曲》の聖句と完全に一致したものはなかった。このことは、バッハがマタイ伝の26章、27章について独自の解釈をしたという仮説と矛盾しない。まさに、カール・バルトが述べているように、ルター主義正統派からみれば、バッハは《マタイ受難曲》で「間違い」を犯したのである。《マタイ受難曲》には、マタイ伝以外の福音書(特にルカ伝)から多くの引用、挿入、置き換えが行われて、独自の受難物語を形成し、思想的に自立したバッハ像が見えてくるのである。その意味で、シュピッタとは違う意味で、バッハを第5の福音史家と呼ぶ事もできる。本論のテーマでもあるが、それは教会の権威=ペテロを否定し、ユダを中心に据えた異端的聖書解釈である。

(注5)バッハは聖トーマス教会音楽監督への採用にあたり、J. シュミット(ライプチッヒ大学神学教授)とS. ダイリング(ライプチッヒ大学神学教授、兼ライプチッヒ大教区監督、兼聖ニコライ教会牧師)のルター派神学と聖書に関する試験を別々に受けてそれぞれに合格している。

(注6)マリセンはバッハがヘンデルやテレマンも使ったブロッケス受難詞を《ヨハネ受難曲》で意図的に改変していることを指摘している。例えば、ヨハネ伝では総督ピラトは兵士達(Kriegsknechte、直訳すれば「戦争奴隷」、史実でも聖書学的にもそれはローマ兵を意味したが、ブロッケス受難詞ではユダヤ人傭兵を意味していた)にイエスを打たせたとある(Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.)が、《ヨハネ受難曲》のJP18cでバッハはピラトが自分で打った(Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn.)ように聖句を変更していることを指摘して、バッハがユダヤ人への非難を回避しょうとしたことを示唆している。その他にも、JP24の合唱付きアリアで同様の主旨でバッハがブロッケス受難詞を変更していることを指摘している。そこではユダヤ人達を「悩める魂達よ」、「お前達の「Märderhöllen『殺人者の隠れ家』とMarterhöllen 『責め苦の穴』から早く出てこい」という文章で、バッハは" Märderhöllen "を《ヨハネ受難曲》では削除していると指摘している。つまり、すでに《マタイ受難曲》以前に、バッハはこのような語句の変更で思想を表現できることを知っていたと思える。