(3)臨時記号 ♮ によるマタイ伝からの逸脱

(Accidental deviation by ♮ from St Matthew)

マタイ伝26、27章で、イエスが父(=神)に語る場面は二ヶ所ある。ゲッセマネの祈りと呼ばれる対話と、神への疑問を呈する十字架上の言葉である。この節では、これらが《マタイ受難曲》の中で、どのように音楽化されたかを検証し、両者の音楽的関係に重要な意味があることを述べる。その前に、《マタイ受難曲》の歌詞が4つのルター訳福音書テキストとどのように対応するかを確認したい(日本語は原則としてルター訳聖書からの重訳だが、それ以外では口語訳聖書より引用)。

ゲッセマネの祈りの場面は、マルコ伝(14:36)とルカ伝(22:42-44)で、基本的に同じである。イエスは死の恐怖におののき苦しむだけである。マタイ伝(26:39-42)では、一度目の祈りは同様だが、二度目の祈りが追加されて、最終的に恐怖を克服し、死を受け入れるイエスの意志が表明される。ヨハネ伝には、ゲッセマネの物語そのものがない。《マタイ受難曲》歌詞は、ルター訳テキストの通りで歌詞上の逸脱はない。

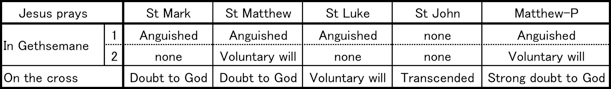

他方、十字架上で発せられた神への疑問は、マルコ伝(15:34)とマタイ伝(27:46)で全く同じである。イエスはヘブライ語で「わが神、わが神、どうしてわたしを見捨てたのですか」とあたかも非難するかのように神に問う(注1)。ルカ伝(23:46)では、神への疑問はなく、イエスは「父よ、わたしの霊をあなたの手にゆだねます」と死を受け入れる意思表示をする。ヨハネ伝(19:30)は、いずれとも違って、「ことは成った」とあたかも他人事のように超然としている。《マタイ受難曲》では、7章2節で述べたように、マタイ伝から逸脱して「どうして」が繰り返され、神への疑問が強調される(MP61a:8)。以上をまとめると興味深い関係が浮かび上がる(表4)。

Table 4. Jesus prays in Gethsemane and on the Cross according to St Mark, St Matthew, St Luke and St John, and to JS Bach in the St Matthew Passion.

‘Anguished’: Jesus expressed his wish not to die.; ‘Doubt to God’: Jesus questioned to the God, “why did you abandon me?”. ‘Strong doubt to God’: Jesus persistently questioned to the God by repeating twice “Why?”. ‘Voluntary will’: Jesus displayed voluntarily the will to accept his own death. ‘Matthew-P’: ≪The St Matthew Passion≫ by J. S. Bach

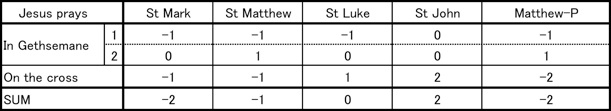

表4を見ると、各福音書の成立年代に応じてイエスの神格化が進む過程がよくわかる。これをさらにわかりやすくするために、参考までに数字に置き換えてみるとより明瞭になる。

Table 5. Mathematical presentation to estimate humanity and divinity of the Jesus prays expressed in Gethsemane and on the Cross according to St Mark, St Matthew, St Luke and St John, and to JS Bach in the St Matthew Passion.

‘Anguished’, ‘Voluntary will’, ‘Doubt to God’: ‘Transcended’and‘Strong doubt to God’are given -1, +1, -1, +2, and -2, respectively.

表5では、「苦悶の祈り」と「神への疑問」にそれぞれ「−1」点、「自発的意志による死の受容」に「+1」点、「超越的死の受容」に「+2」点、「繰り返された神への疑問」に「−2」点を与え、記述のないものを「0」としたときの、各福音書と《マタイ受難曲》で合計点を求めた。いうまでもなく「−」点は、イエスの人間性を表し、「+」点はイエスの神性を表す。このようにすると、福音書の成立年代に沿って、イエスの神格化が進んだ事が分かる。そして、バッハの《マタイ受難曲》はイエスの人間性/神性と言う意味では、マルコ伝と同じ立場であると理解できる。

キリスト教、仏教など宗教の歴史では、殉教者が死を前に迷いや苦悶を露呈する例はほとんどない。彼らは神、仏に帰依し、従容と死を迎えるのが通例である。少なくとも残された記録ではそのように書かれている。その意味では、最初に成立したマルコ伝(14:33-36)が記述するゲッセマネの祈りは異例である。それは、迷い、苦しむイエスの様子を赤裸々に伝えている。おそらくそのころは生前のイエスを知る人達がまだ多かったので、史実のとおりに書かれたのであろう。そこではイエスは、神というより生身の人として描かれている。しかし、この記述は、キリスト教がユダヤ教から分岐していく過程で信徒に困惑を起こしたのではないだろうか。マルコ伝をベースに書き直されたマタイ伝とルカ伝でそれが部分的に修正される。マタイ伝(26:42)では、神の意志に沿ったイエスが死の恐怖を克服したとする二度目の祈りが追加された(注2)。ルカ伝のゲッセマネの祈りでは、イエスはマルコ伝と同じく死の恐怖に苦しむ姿だけが記述されているが(22:42-44)、十字架の最期の言葉(ルカ伝23:46)で、神への疑問は削除され、イエスが死を受け入れる意志を表明したとする。つまり、マタイ伝とルカ伝は、異なる方法で、イエスの苦悶は、イエス自身によって克服されたとしている。そして、生前のイエスを知る人がほとんどいなくなって成立したヨハネ伝ではイエスは完全に神格化されて、死を前にしたイエスに苦悶があったことを伺わせる記述はいっさい消える。開祖、指導者を神格化するために歴史が書き換えられ、事実の記録が秘本にされるというのはキリスト教や宗教の歴史だけで起こったわけではないし、それについて議論するのが本稿の目的ではない。問題はバッハが4つ福音書にあるこれらの異聞をどのように理解し、音楽化したかである。

ゲッセマネの祈りについては、すでに5章2節で述べたようにイエスが「神の子羊」となる受難を前に苦悶する一度目の祈りが2♭調(ト短調)(MP21:3-7)、死を受け入れる愛の決意を歌う二度目の祈りが2#調(ロ短調)(MP24:12-15)で書かれている。その結果、ト短調はイエスの苦悶を、ロ短調はイエスの愛を表現しているという仮説を得た。そして、ロ短調で歌う人々はイエスからの愛を受ける対象として指定されていると推論した。そう解釈すれば、ロ短調を使った全ての曲が整合的に説明できるからである。しかし、この仮説が正しければ、イエスの死に直接の責任があったとされるユダヤ人群衆もイエスによって愛されたことになる。なぜなら、2章2節で述べたように、ロ短調で歌われる10の楽曲のうち、3曲ではイエスへの殺意や憎悪、嘲笑がユダヤ人群衆によって歌われるからである。ユダヤ人が置かれていた当時のドイツ社会の状況を考えれば、この仮説は考えにくいように思えた。ゲッセマネの祈りで差別化された調性だけが根拠であれば偶然かもしれない。さらに、ト短調とロ短調が、それぞれイエスの苦悶と愛を表すために使われたと一般化して良いのかという疑問もある。ロ短調が意図的に使われたと言うのであれば、逆にト短調も意図的に使われていなければならない。ト短調がイエスの苦悶を表現すると証明することは可能なのかという疑問を念頭におきつつ、《マタイ受難曲》で音楽化されたゲッセマネの祈りについてさらに検証する。

イエスは、最後の晩餐のあとでゲッセマネの園に弟子たちをともなう。その後、ペテロとゼベダイの二人の子(マルコ伝14:33によればヤコブとヨハネ)の3人だけを連れてさらに進み、近づく受難の時を予感しておののき、苦しむ自分を彼らの前にさらして次のように祈る。

一度目の祈り

MP21:3-7(マタイ伝26:39)

Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du willt.

わが父よ、できるならこの盃を私から取り去って下さい。

しかし、私の意思ではなく、あなたの意志として。

二度目の祈り

MP24:11-15(マタイ伝26:42)

"Mein Vater,ists nicht möglich,daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille!

わが父よ、この盃を私から取り去ることができないのなら、

その時は、私はそれを飲みます、そうすればあなたの意志が適います。

イエスが死を前にした苦しみを彼らに共有して欲しいと思ったことは、ルター訳マタイ伝26:36-40で「mit(いっしょに)」という言葉が三度繰り返されることで察せられる(下線部)。

MP18:1-2(マタイ伝26:36)

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe,der hieß Gethsemane,

それから、イエスは彼らといっしょにゲッセマネと呼ばれる園へ来た。

MP18:14-15(マタイ伝26:38)

bleibet hie und wachet mit mir!

ここに留まり、私といっしょに目を覚ましていなさい!

MP24:3-5(マタイ伝26:40)

Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?

あなたたちは、私といっしょにひと時も目を覚ましておくことは出来なかったのか?

神学的には、一度目の祈りと二度目は矛盾しないとされるらしい。しかし、素直に読めば二つの祈りの間には、大きな落差がある。神ならぬ人が死をまえに恐怖し苦悶するのは自然である。その意味では、最初に書かれたマルコ伝がおそらく実際のイエスにもっとも近いと言うのは納得できる。マタイ伝は、一度目は助かりたいという人間的な迷いがイエスにあったことを認めた上で、最終的には神の意思に沿って死を受け入れる決意をしたとつけ加えることで、イエスの神性との妥協を計った。一度目と、二度目の祈りで、仮定を「ist's möglich(出来るなら)」、「ists nicht möglich(出来ぬなら)」と肯定形と否定形に分けることで、祈りの類似性を示す努力のあとが伺える。祈り後段の「dochnicht wie ich will, sondern wie du willt.(しかし、私が望んだからではなく、あなたが望むように)」と「ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille!(その時、私はそれを飲みます、そうすればあなたの望みが適います)」でも、同様に「あなたの意思(du willtとdein Wille)」を繰り返すことで二つの祈りが基本的に同じであると主張しているかのように思える。しかし、それにもかかわらず両者の落差は大きい。前者は「助かりたいが、それは自分の意志ゆえにではなく、あなたの意志として助けて欲しい」としている。つまり、「助かるにしても私のせいにしないでほしい」というある種の見苦しささえ垣間見える。それは弱さというより、イエスの人間的な魅力でもある。苦しみを経て、二度目の祈りでは、愛ゆえに死ぬ決意が「ich trinke ihn(私はそれ〔毒〕を飲む)」と直説法で簡潔に表現される。そして、「あなたの意志が適います」と結ぶ。問題は神学的に正しいかどうかではない。バッハが作曲するにあたり、二つの祈りをどのように解釈し、音楽化したかである。端的に言えば、二つの祈りを基本的に同一と理解したか、矛盾と理解したかである。この点に留意して、MP21:3-7(譜例16)とMP24:11-15(譜例17)を比較すると、「Mein Vater」を除けば両者の音型は全く異なることがわかる。調性も前者がト短調に、後者はロ短調で書かれて差別化される。苦悶の祈りが愛の祈りに変わるときに、2♭→2#へのシフトが起こるのである。《マタイ受難曲》では一般に俗性あるいは負の感情が♭で、聖性あるいは愛が#で表現されていることと符合する。これらの音楽的処理を考慮すると、バッハが二つの祈りを同じ意味と理解していなかったことは明らかである。これについては、5章2節ですでに述べたのでこれ以上は繰り返さない。次は、十字架上で発せられた、最後の言葉である。ここでも、同じ内容の言葉が二度繰り返される。一度目はヘブライ語で、二度目はそのドイツ語訳として。

MP61a:7-9(譜例37)

Eli, Eli, lama, lama asabthani?

MP61a:10-11(譜例38)

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

これらの言葉はルター訳マタイ伝27:46にあるが、前者はヘブライ語のドイツ語音写表記である。ここで、それぞれの対応する語句を並べると次のようになる。

Eli = Mein Gott = 我が神

lama = warum = どうして

asabthani? = hast du mich verlassen? = 私を見捨てたのか?

両者は基本的に同じ意味であるが重要な違いがある。言うまでもなく、下線で示した「なぜ、どうして」に相当する語が、ヘブライ語では二度繰り返されるが、ドイツ語では一度しか訳出されていない。ルター訳マタイ伝ではヘブライ語とドイツ語で「どうして」の回数に違いはない。しかし、バッハは《マタイ受難曲》の中では「lama」を二度繰り返した。ちなみにギリシャ語聖書はおろかラテン語訳のウルガータ版聖書でも、私が見た限りの他のすべての聖書でも「lama」に相当する語を二度繰り返す例はない。すべてが「lama」は一度しか出て来ない。前節で述べた「der verlorne Sohn」の例とは違って、ここは自由詞ではなく聖句である。したがって、この変更はピカンダーの意図ではなく、100%バッハによる変更であることは確実である。ではなぜ、バッハは「lama」を二度繰り返したのか。世の音楽学者、バッハ学者の誰もそのことに疑問を持っていない。その理由を問いたくなるのは筆者だけなのだろうか。キリスト教神学では、この言葉は旧約聖書の詩編22章1節にある「わが神、わが神。どうして、私を見捨てたのですか」の引用とされている。私には理解しがたいが、神への疑問という形をとるこの言葉は、神学的には神への感謝の表出であるという。その理由について、橋本滋男は「新共同訳新約聖書注解I」で次のように述べている。

「イエスの最後の言葉は詩二二・二(ママ)の引用である。写本によって本文上の異同の多い箇所であるが、マルコの《エロイ、エロイ》はアラム語の直訳の形で、おそらくこれが伝承の古い形であろう。マタイはそばで聞いた者がこれを予言者エリヤと混同する話に合わせ、同時にヘブライ語形に近づけて《エリ、エリ》と記す。詩二二編は、神に見捨てられた信仰者が、敵対者に取り囲まれながら、なお神に信頼の祈りをささげる悲痛な声である。ユダヤでは作品全体を最初の一行で代表させる習慣があった。詩二二編は悲痛な叫びから始まるが、最後は感謝の祈りとなるので、十字架上のイエスも最初の一行で実は神への感謝を歌い上げたとする説もある。しかし、イエスの叫びは、神への賛美にはあまりにも不適当であり、むしろ逆の絶望のただ中で発した最後の疑問の祈りととるべきであろう。これはゲッセマネでの苦闘の祈りを思わせるが、ここではさらに追いつめられ、神からの返答もない。」(「新共同訳新約聖書注解I」、p160より。下線は筆者)

この言葉が詩編22章の引用だから、神の賛美であるという解釈に対して、橋本滋男はむしろ「絶望のただ中で発した最後の疑問の祈り」と理解すべきだと言う。最初に書かれた福音書であるマルコ伝(15:34)では、イエスの母語であったアラム語の「Eloi, Eloi, lema sabachthani?」で、マタイ伝(27:46)ではヘブライ語「Eli, Eli, lema sabachthani?」で出て来るが、ルター訳ではどちらもヘブライ語のドイツ語音写に統一される(注3)。おなじくマルコ伝を参考に書かれたとされるルカ伝(23:46)では、アラム語も、ヘブライ語も消えて、まったく違う文章に置き換えられ、「Vater, Ich befelh meinen Geist in deine Hende.(父よ、わたしの霊をみ手にゆだねます)」となっている。イエスを神格化するヨハネ伝(19:30)では、イエスが神への疑問を発することはいっさいない。「Es ist volnbracht [vollbracht](ことは成った)」([ ]は《マタイ受難曲》)と言って息を引き取る(ヨハネ伝19:30)。

マタイ伝にあるイエスの最期の言葉は、「なぜ自分を見捨てたのか」と、神に問うだけだが、《マタイ受難曲》で「どうして」を二度繰り返すと、神に問いただし、非難さえしていると私には思える。「どうして、どうして」と二度繰り返す神への疑問は、十字架刑の苦しみから、イエスが我を失い、自分を見捨てた神への疑問を発したと理解するのは不自然ではないだろう。何度も言うが、ここで議論しているのは、キリスト教的な正しい解釈のことではない。バッハがどのように解釈し、どのように音楽化したかである。ヘブライ語とドイツ語で書かれた祈りの音型は基本的に同じであり、「私を見捨てたか?」を意味する「asabthani?」(4音節)と「hast du mich verlassen?」(6音節)の音節数の差を調性しょうとすれば「lama」をもう一度繰り返す必要があったという音楽技術論的な解釈も可能ではある。しかし、それだけが理由なら、なぜ「lama(どうして)」を繰り返すのかという疑問が生じる。わざわざ「誤解」されかねない「lama」を繰り返すのではなく、音型を短縮するか、母音を伸ばすなどの方法もあるし、「lama」ではなく「Eli」を三度繰り返すという選択もありえたはずだ。実際に、バッハの100年前に生まれ、バッハが参考にしたに違いないハインリッヒ・シュッツ(注4)のマタイ受難曲では、「Eli」が三度繰り返されて、「lama」は一度である。その場合はイエスの神への依存、言い換えれば神への信頼が強調される。ここで2音節追加するというアイデアを、バッハはシュッツから得たのかもしれない。しかし、「Eli」ではなく、「lama」を追加したことはバッハの選択であり、アイデアである。バッハと同時代のテレマンは、イエスの言葉はルター訳の通りである。いかにも、音楽的手間を掛けないテレマンらしいし、教会好みの音楽家であったことがわかる。

この推論が正しければ、バッハは、『神の子羊』として死ぬことを一度は決意したイエスが、最期にして苦しみの中で我を失い今一度迷いが生じたと理解していることになる。神学的にはともかく、このイエスの悲痛な叫びは人間的魅力として聴く者の耳に響く。ここで描かれたイエスは明らかに神ではなく人である。しかし、この解釈を支持するのは「lama」の繰り返しだけではない。実は、この解釈には音楽的な証拠がある。この疑問への答えは、このパッセージをゲッセマネでの苦悶の祈り(MP21:3-7)のそれと、比較すればわかる。そこには、臨時記号(♮)によってバッハの思想が書き込まれている。

ここで、ゲッセマネの一度目(MP21:3-7、譜例16)と二度目(MP24:11-15、譜例17)の祈りを再び取り上げる。これらが、ト短調とロ短調に差別化されていることはすでに述べた通りである。橋本は、十字架上の最期の言葉は、ゲッセマネでの苦悶の祈りに通じると述べている(上記引用の下線部)。詞はまったく違うので音型を統一することはできない。では、この最期の言葉とされたパッセージに付けられた旋律は何調で歌われているのか。

MP61aのレチタティーボは福音史家の3♭調(変ホ長調)で始まる。十字架上の言葉もその延長で歌われる。十字架上の疑問のパッセージは臨時記号が多く調性を決めるのは単純ではないが、イ音に♮が付くことで、変則的に2♭調(ト短調)になる。つまり、イエスの「最期の」言葉がゲッセマネの苦悶の祈りに通じると、バッハも理解していたという推論が成り立つ。言い換えれば、イ音に付けられた臨時記号の「♮」は、十字架上の言葉が苦悶の表出であったことを示す。結果的に、この「♮」は、イエスを人間的に描くマルコ伝の思想を音楽的に引用していることになる。ヘブライ語パッセージ(譜例37)に付けられたイ音の「♮」は、それに続く同じ音型で「warum(どうして)」を一度にして歌われるドイツ語パッセージ(譜例38)では消えて3♭調(ハ短調)に戻る。バッハは、ここで「イエスの苦悶」を表す暗号を音楽的に忍び込ませたのである。

では、ト短調はイエスの苦悶を表すと言う仮説は一般的に成り立つのか?他にト短調でどのような曲が書かれているのか?ト短調の楽曲は、《マタイ受難曲》ではMP23のアリア、MP 52のアリア、MP 61dの合唱、MP 64のレチタティーボ・アコンパーニャの4曲があり、それぞれが、「Kreuz und Becher(十字架と盃)」、「herbe Schmach(酷い陵辱)」「die Wunden milde bluten(その傷が惜しみなく血を流す)」「Halt! Halt! Laß sehen, (〈痛みを軽減し麻酔作用のある酒を飲ませるのを〉止めよ、このままにして見させろ)」、「toten Jesum(殺されたイエス)」などと、全てがイエスの苦痛につながる歌詞を持つ。ト短調は、実際にイエスの苦痛を表す曲に特化して使われている(注5)。この法則は《ロ短調ミサ曲(Messe in h-moll)》で唯一、ト短調で書かれた「Agnus Dei(神の子羊)」(MH16)にも当てはまる。詳しくは《ロ短調ミサ曲》の章で述べるが、「神の子羊」となるイエスの受難と苦悶に思いを寄せる音楽的表現が《ロ短調ミサ曲》のアリア「Agnus Dei」である。

(注1) ギリシャ語マルコ伝ではイエスの母語であり、日常語でもあるアラム語で、同マタイ伝では当時の文章語であるヘブライ語で書かれているとされる。TEVでは前者は、「Eloi, Eloi, lema sabachthani?」、後者は「Eli, Eli, lema, sabachthani?」となっている。

(注2) マタイ伝では、イエスは三度祈りを上げたことになっているが、二度目と三度目は同じとされる(マタイ伝26:44)。

(注3)田川建三著の「書物としての新約聖書」によればアラム語とヘブライ語はよく似ているので短い文節だけではどちらであるとも完全な断定は出来ないという。しかし、少なくともマタイ伝のほうがヘブライ語的であることは確からしい。このことからもマルコ伝のほうが史実に近いことが推察できる。

(注4)Heinrich Schütz(1585-1672)、バロック初期に活躍したドイツの作曲家、オルガン奏者。バッハのちょうど100年前に生まれた。マタイ受難曲、ヨハネ受難曲など宗教曲を作曲し、生涯のほとんどをドレスデン宮殿の宮廷礼拝堂付き作曲家として過ごした。ドイツ音楽の父とも呼ばれる。バッハに至るドイツバロック音楽の基礎を築いた。

(注5)《マタイ受難曲》でイエスが歌う明瞭なト短調のパッセージはMP21:4-7の苦悶の祈り以外にはない。5章1節の注1参照。