(4)臨時記号♭によるマルコ伝の引用

(Accidental quotation by ♭ from St Mark)

調性使用頻度の年代傾向分析からロ短調仮説が導かれたとき、当初は半信半疑だった。ロ短調がイエスの愛を表現し、ロ短調で歌う人々がイエスからの愛を受ける。しかし、その人々にはマタイ伝でイエスの死に直接の責任を負うとされたユダヤの人々も含まれる。もし、これがバッハの思想なら、それを表明することは職務上だけでなく一市民としても危険を覚悟しなければならなかったはずだ。バッハがそれを音楽的に表現しようとするなら、仕掛けは周到に準備されたに違いない。たとえば、《ヨハネ受難曲》のように単純な逸脱はできない。《ヨハネ受難曲》でマタイ伝を引用したときは、ペテロを美化して教会の権威に追従する意味を持つので問題はなかった。しかし、人間としてのイエスが愛ゆえに身代わりの死を選択するとき、その愛の対象にはユダやユダヤの人々も含まれるという思想を、あからさまに音楽化することはできない。イエスが自らの意思で十字架刑を受けたというだけでもマタイ伝からの逸脱になる。なぜなら、マタイ伝はローマ帝国のユダヤ総督ピラトでさえ免責し、イエスの死に責任があったのはユダヤ人たちであると強調しているからである(注1)。《マタイ受難曲》のなかで、イエスが愛ゆえにユダヤ人を含むすべての人々のために死を選択したというロ短調仮説が成立するには、いくつかの難しい条件を満たさねばならない。

1)まず、イエスは人間として描かれねばならない。なぜなら、自発的意志で人々の身代わりとして自らを神に捧げたという仮説は、イエス自身は神ではない事が前提である。

2)次に、マタイ伝でイエスの死に責任あるとされたユダヤの人々が愛され、赦されたとするなら、「失われた息子」として愛され、赦されたユダと同様に、ユダヤの人々も悔い改めたという何らかの設定が必要である。

3)最後に、もっとも重要な問題が残っている。イエスが自らの意志で死を選択したとするためには、ユダヤ議会が死刑判決を下した根拠は、ユダヤ人たちの偽証にあるのではなく、イエス自身の自己証言、つまり自白でなければならない。陰謀による不当な刑死であれば悲憤の冤罪死であって、「神の子羊」としての愛ゆえの死とはならない。

マタイ伝からの明白な逸脱なしに、これらの条件をすべて満たすのは不可能に近い。しかし、それが満たされないかぎりロ短調仮説は成り立たない。1)と2)については、これまでに述べてきたことですでに解決している。前節で述べたように、ト短調で書かれた苦悶の祈りと十字架の祈りを使って恐怖や苦悶する人としてイエスは描かれている。その他にも、MP63cでのLeichnamとLeib の差し替えがある。これについては次章で詳しく述べる(表3参照)。また、ユダが悔い改め、祝福されたことは、2節で述べたようにMP42のアリアがト長調の祝宴曲で書かれたことで示されているが、ユダヤの人々の悔い改めについては、その時にも触れた十字架状に書かれた自筆譜ページのMP63bが該当する。それについてはMP63a:15の「bei」が重要な役割を果たしてうるが、ここはルターによって誤訳された箇所である。この誤訳が持つ意味については次章で述べる。難問は3)である。これはマタイ伝のテキストをそのまま使うのでは、かなり難しい。マタイ伝ではイエスが神殿冒涜の発言をしたことを二人の証人が一致して証言しているからである。それを否定するには、聖句を変更が必要である。しかし、マタイ伝を逸脱して、「彼らの証言はなかった」、あるいは「一致しなかった」とする変更は露骨に過ぎ、実質上は不可能である。マタイ伝では、ユダヤ人たちの偽証は成功したことになっている。そのままを音楽化したのでは、イエスはユダヤ人たちの企みで殺されたことになり、ロ短調仮説は成り立たない。このとき、筆者の念頭には、マキシミリアノ・コルベ神父のことがあった(5章2節注4参照)。アウシュビッツの強制収容所で身代わりの刑死を願い出たカトリック神父である。彼は愛ゆえに自発的に身代わりの死を選択し、収容所責任者ヘスはその申し出を受け入れた。彼がコルベに死を迫ったわけではない。自発的な意志による死の選択であったからこそ、後年、彼はカトリックの聖人に列せられた。では、マタイ伝は、イエスへの死刑判決がどのような根拠で下されたと伝えているか検証する。マタイ伝は、ユダヤ議会がイエスを裁いた様子を次のように伝えている。

そこで、祭司長たちと長老たち、そして議会の全員はイエスに不利な偽りの証人を探して、彼を殺そうとしたが何も見つからなかった。そして、多くの偽りの証人たちが進み出たにもかかわらず、やはり何も見つからなかった。最後にふたりの偽証人が歩み出て、言った。「彼は言いました。『私は、神の寺院を打ちこわし、三日の後にそのままを建てることができる』と」。すると、大祭司が立ち上がり、イエスに言った。「この人達があなたに対して証言していることに、あなたは答えないのか?」。しかし、イエスはしずかに、沈黙していた。そこで大祭司が答えて、彼に言った。「私はあなたに強く求める。自分が神の子キリストなのかどうかを、私たちに答えよ。」(マタイ伝26:60-63)

つまり、ふたりの偽証人が現れて、イエスが神殿を冒涜する罪を犯したと同じ証言をしているのである。神殿冒瀆罪はユダヤ法で死刑に値する。そして、二人以上の証言が一致すれば犯罪は証明されたことになる(申命記19:15)。つまり、マタイ伝によれば二人の証言は一致し、彼らの陰謀が成功したのである。死刑判決の根拠になる証言が成立したと解釈できる。これでは、イエスの受難が自発的意志による選択であったことにはならない。イエスの意思に関わらず、彼が死刑判決を受けるべき条件は満たされたのである。ロ短調仮説には不利である。しかし、《マタイ受難曲》の総譜を何度読み返してもこの点に関する聖句の変更や追加はない。あえて言えば、最初の偽証人(アルト)がルター訳では一度しか出て来ない「denselben bauen(もとのように建てる)」を二度繰り返すところだけである(MP33:8-11)。この繰り返しには意味があるのだが、十字架上の祈りにあった「lama」の繰り返しほどに意味は明瞭ではない。その問題に入る前に、ユダとユダヤ人が当時のルター派神学でどのように扱われていたかについてマリセンの見解を紹介する。

マリセンによれば、「イエスの死の責任をユダやユダヤ人に帰すべきでなく、自分たちの(原)罪こそがイエスの死に責任がある」とする解釈はすでに当時からあったという。しかし、それもユダやユダヤ人たちが、イエスに愛され、赦されたとまでは言っていない。ユダは、あくまでも哀れな存在でしかない「armer Juda」である(注2)。当時のドイツで、教会に集う上流市民にとって、ユダとユダヤ人たちがイエスに愛されたという思想は想像を絶したに違いない。

ルカ伝とヨハネ伝について言えば、ユダヤ法廷で偽証人が出て来るシーンはない。ルカ伝では、「あなたは神の子か?」と尋問されて、イエスはそれを肯定し、それが死刑判決の根拠となる(ルカ伝22:70)。これならロ短調仮説と矛盾しないが、バッハはここでルカ伝に差し替えることをしていない。マタイ伝が二人の偽証人の登場を伝えている以上、《マタイ受難曲》でそのシーンを削除し、代わりにルカ伝と差し替えるのは露骨である。ヨハネ伝では、大祭司はイエスに弟子たちのことや彼の教えについて尋ね、それに対してイエスは積極的に反論し、主張する。その結果、ユダヤ人たちの反感をかい、平手で叩かれる。イエスはそれに強く抗議する(ヨハネ伝18:19-23)。これでは、マタイ伝とはあまりにも違いすぎる。マタイ伝のイエスは偽証に対しても弁明せず、沈黙するが、ヨハネ伝のイエスは雄弁に反論する。このように、ルカ伝、ヨハネ伝が伝えるユダヤ法廷の審理はマタイ伝の記述とは矛盾が多く、ここを差し替えるためには、マタイ伝26:59-63をルカ伝22:66-71とごっそり差し替えねばならない。これは非常に不自然であり、意図を疑われるのは必至である。

この場面をマルコ伝は次のように伝えている。

さて、祭司長たちと議会の全員は、イエスを殺すために彼に不利な偽りの証拠を見つけようとしたが、見つからなかった。そして、イエスに不利な偽証を立てる大勢がいたが、彼らの証言は一致しなかった。ついに、幾人かが立ちあがり、彼に対して偽証を立てて言った。「私たちは彼がこう言うのを聞きました。『わたしは手で造ったこの寺院を打ちこわし、三日後に、手で造るのではなく、別の寺院を建てるつもりだ』と。」しかし、これらの証言も一致しなかった。(マルコ伝14:55-59)

マルコ伝では、マタイ伝と同様に偽証人が出て来る。しかし、マタイ伝と違って、彼らの証言は一致しなかったと明確である。陰謀は失敗した。ロ短調仮説の立場からは、この聖句が《マタイ受難曲》に使われてもおかしくはない。しかし、やはりこの場面を差し替えるのは難しい。最小限の変更で済ませるとしても、マタイ伝26:61と26:62の間にマルコ伝14:59の「Aber jr zeugnis stimmete noch nicht uber ein.(しかし、彼らの証言も互いに一致しなかった)」を挿入することになる。これでも露骨な聖句の改変であり、この場合も意図が疑われるのは必至である。マルコ伝とマタイ伝の証言の違いと、それらが《マタイ受難曲》歌詞とどのような関係にあるかを以下に比較する。

マルコ伝14:58

Wir haben gehöret das er saget: Ich wil den Tempel, der mit henden gemacht ist, abbrechen und in dreien tagen einen andern bawen, der nicht mit henden gemacht sey.

わたしたちはこの人が「わたしは手で造ったこの神殿を打ちこわし、三日の後に、手で造られない、別の寺院を建てるのだ」と言うのを聞きました。

マタイ伝26:61

und sprachen. Er hat gesagt: Ich kan den Tempel (決定版ではtempel) Gottes abbrechen und in dreien tagen den selben bawen.

(そして)言った。「この人は、わたしは神の宮をうちこわし、三日の後にもとのままに建てることができる、と言いました」

《マタイ受難曲》MP33:5-11(譜例39)

アルト:(sprachen.)Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen denselben bauen, denselben bauen.

彼は言いました。「私は神の寺院を壊して、三日の内にもとのままに建て直す、もとのままに建て直すことができる。」と。

テノ−ル:(sprachen.)Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen denselben bauen.

彼は言いました。「私は神の寺院を壊して、三日の内にもとのままに建て直すことができる。」と。

《マタイ受難曲》の歌詞は、証人1(アルト)が「denselben bauen」を二度繰り返す以外はルター訳マタイ伝と同じで、マルコ伝を反映した形跡はない。これに追随する証人2(テノール)は、一度しか「denselben bauen」を歌わず、マタイ伝と全く同じである。しかし、アルトだけが「denselben bauen」を繰り返すのはなぜか。このパッセージを細かく検討するとアルトとテノールの間で、証言を一致させようとする不器用な掛け合いがあることに気づく。

アルトが「denselben bauen」を二度繰り返す必要があったのも、この不器用な掛けあいの結果である。二人の証言の掛け合いは、アルトが先導しテノ−ルが追随する形で始まる。最初の「Er hat gesagt;(彼は言った)」でテノ−ルはアルトと証言を一致させようとして、オクタ−ブ上げて絶対音階までもアルトにあわせる。つまり、テノールはアルトに合わせようとするあまり無理をする。しかし、無理を悟ったテノールは、イエスの言葉「Ich kann....(私はできる)」に入ったところでオクタ−ブ下げて男声音にもどるが、この変更で一拍遅れて、二拍ずれる。今度は、アルトが休んでテノ−ルを待ち、一拍遅れに戻る。なんとか、一拍遅れで証言を合わせながら、終止形のカデンツァに入る。そこで16部音符が12個続くが、12個目でアルトはホ音を半音下げて、変ホ音になり、通奏低音の伴奏もハ-変ホ-イの不協和音になる。テノ−ルはそれに気づかずホ音のままで歌いきり、アルトは次のオクターブ下のホ音で修正して、ハ-ホ-トの和音にまとめる。しかし、一拍のずれは続いたままで、アルトは証言が一致したと演出するために「denselben bauen」をもう一度繰り返し、テノール必要があった。テノールは最後の「bau-」を伸ばしてアルト二回目の「denselben bauen」が終わるのをまつが、その間の和声は混乱し、終止のヘ音でやっと「-en」を合わして証言の一致を取り繕う(MP33:9)。このパッセージは二人の証言が細部において一致しなかったことを暗示している。この解釈が正しければ、マタイ伝の聖句を変更すること無く、音楽的にマルコ伝を引用していることになる。これならロ短調仮説と矛盾しない。

しかし、このパッセージはこのように神学的に解釈しなくても、音楽技術的に説明できると富田庸氏からは次のようなコメントを頂いた。

「(これは)カデンツの和声進行をまとめるために、カノンの形を崩す作業をしたということです。この手順は、カノンの手法に限らず、他のタイプの曲でもよく見られることです。また、テナーに♭がないというところは、へ長調の終止形でホ音が必要だから、♭を取ったと見るのが自然です。同じ和声に変ホとホ音があると、汚い和音になりますので。それが、偶然にも神学的な解釈が示唆する描写と合致しているということで、バッハが始めからそう意図した、とするのは、解釈として一見通用しそうですが、バッハの作曲・改訂の過程を研究している側の立場から見ると、すこしできすぎている感じがします。」

念のためにアルトニコル筆写譜を見ると、この音で半音下がっているのはアルトではなくテナーになっているので話しは複雑になる。アルトニコルの誤写でないとすれば、バッハが初稿譜と完成稿でホ音の♭をテナーからアルトに変えた理由は簡単には説明できない。どちらをカデンツとして正当とするかが問題だが、もしも富田氏の言われるように半音下げることが不自然ではないなら完成稿の方が筆者の解釈にはしっくり来る。つまり、アルトが正当で、それを模倣しようとしたテノールが「へま」をして、不協和音にしてしまったということだ。

バッハがここでマルコ伝を引用した、しかも「歌詞としてではなく音として」という解釈に魅力はあるが、富田氏が言われるように、これが単に音楽技術上の問題であれば、神学的に解釈するのは恣意的に過ぎるのだろうか。もし、筆者の解釈が正しければ、この不協和音は、「イエスの有罪証明は失敗した」というマルコ伝を引用したことになり、ロ短調仮説を支持するが、ここの楽譜をいくら凝視してもこれ以上の答えは得られない。

橋本によれば、マタイ伝に書かれたイエスの裁判については、口伝で伝わっていたユダヤ法を2世紀前半にまとめたミシュナーの法典にある裁判規定(「サンへドリン(最高法院)」四—六)に、多くの点で抵触しているという。しかし、ミシュナー自身がイエスの時代に実際に適用された裁判規定とは違っている可能性もあり、パリサイ派の規定であるから、おそらくサドカイ派の規定が適用されたイエスの裁判に適用されていたとは限らないという。このような歴史的な背景はあるにしても、マタイ伝については「イエスの処刑責任を、ローマ式の十字架刑であったにもかかわらず、ユダヤ教側に求める意図が強く作用していた」としている。マタイ伝が、キリスト教に改宗しないユダヤ教徒に宛てた最後通牒であるとすればそれも理解できる。さらに、マタイ伝がマルコ伝をどのように変更したについて次のように述べている。

「マタイはマルコに従いつつ、文体をととのえている。最初の偽証人たちの証言が不一致であったというマルコの不自然さを改め(偽証人らは当然あらかじめ口裏を合わせておくであろう)、証拠がなかったとし、イエスの神殿冒瀆の言葉には証人が二人あったとする(申一九・一五)。また、その内容も、彼は神殿を破壊《できる》といった、と弱められている。しかし史的にはおそらくこの神殿批判の言葉が祭司たちの怒りを買った一番のもとであったと思われる。」

「《できる》と弱められている」というのは、ルター訳マルコ伝(14:58)で「Ich wil(私は〜するつもりだ)」とあるのが、マタイ伝では(26:61)「Ich kan(私は〜できる)」となり、イエスの意志を示す「wil」が、可能性を示す「kan」変更されている事をさす。

マルコ伝については、橋本滋男は次のように述べている。

「それはイエスの死刑判決の理由が彼の神の子・キリスト・人の子としての自己証言以外のなにものでもなかったことを強調している。(中略)旧約聖書の訴訟手続きによると処刑にはふたり以上の証言が必要である(申一七・六、民三五・三〇)。最高法院はこの規定に従って証人たちを召喚する。ミシュナーの規定によると、被告を不正確な、あるいは悪意の証言から守るために、証人には厳しい尋問が行われるべきである。証人たちは別々に呼び出され、事件の時刻、場所について尋問される。もしふたりの証人の発言に矛盾があれば、彼らの証言は無効になる(「サンへドリン」五・一-四)(中略)しかしイエスの裁判の場合、証言は一致するように前もって十分慎重に用意されていなかったのであろうか。」

複数の証言が一致しなかったことは、この証言が無効であったことを意味する。したがって、イエスに死刑判決を下す根拠はイエスの「自己証言」以外にはなかったと橋本は結論する。つまり、イエスへの死刑判決はユダヤ人の奸計が失敗したにも関わらず、イエス自身の自白を根拠にして下ったと言うのである。

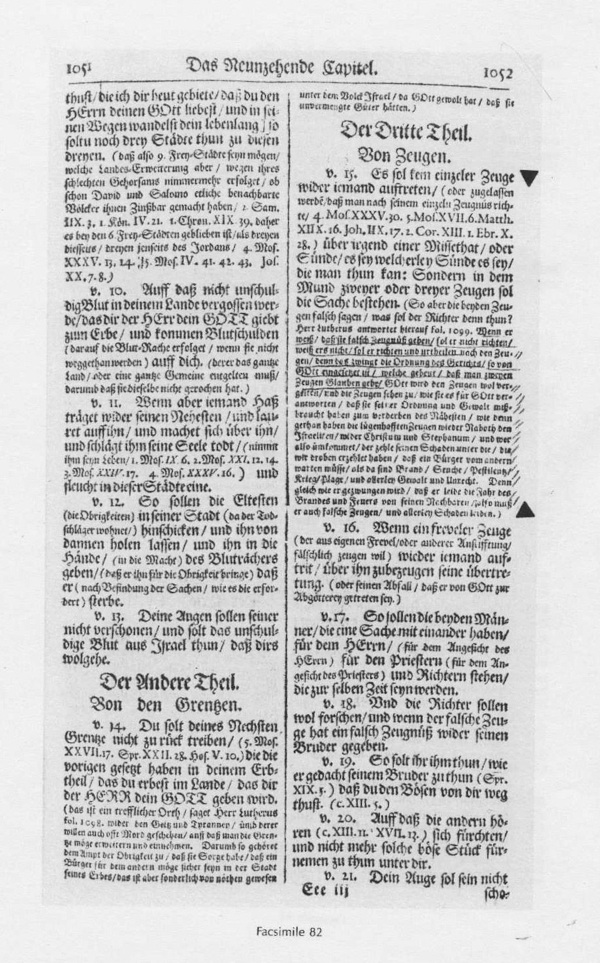

話をMP33:9のカデンツァに戻す。富田氏から頂いたコメントによれば、ここでアルトのホ音だけに♭が付くことは音楽的に不自然ではなく、二人の証言が一致しなかったという神学的な解釈をすることは可能ではあるが、バッハがそれを意図していたのではなく偶然の結果にすぎない可能性もある。そこで、問題になるのはバッハが、ミシュナーの法典にあるサンへドリン(最高法院)の裁判規定で、二人以上の証言が一致しないと有罪判決を下してならないとされていることを知った上でこの臨時記号を付けたのかどうかである。ロ短調仮説が正しいなら、バッハはこの規定を知っていなければならない。それが証明できれば、この和声にある不協和音は二人の証言の不一致を表現しており、マルコ伝の音楽的引用であったと推論できる。しかし、バッハの遺産目録の蔵書リストにミシュナーの法典は含まれていない(7章2節、注2参照)。橋本によれば、有罪判決を下すには二人以上の証言が一致しなければならないという裁判規定は、旧約聖書の申命記19:15にもあるという。この規定にバッハが留意していたかどうかを知るには、バッハの蔵書で唯一、現物が知られているカロフ聖書注解本の該当箇所を調べれば良い。すでに述べたように、この注解本にはバッハによると思われる多くの書き込みがあることが知られ、使われたインクに含まれる重金属組成が分析されている(注3)。その旧約聖書の申命記19:15の注解には下線と強調マ−ク(‖)が書き込まれていたのである(Fig 14)。

Fig. 15. Underlines and marginal marks for the Calov annotations can be identified in the Deuteronomy 19:15 of the Calov Bible that Bach owned.

▼と▲の間を以下に訳す。

ただ一人の証人だけで、どのような人の、どのような種類の咎でも、罪でもまたその人が犯した可能性のある罪がどのようなものであってもそれについて[法廷で]立証させるべきではなく、(あるいはただ一つの証言だけによって判決をくだしてもならない。民数記35:30、申命記17:6、マタイ伝18:16、ヨハネ伝8:17、第二コリント書13:1、ヘブル書10:28)、二人あるいは三人の証言によって事件は証明されねばならない。(しかし、もしもその二人の証人ともが虚偽の証言をしたらその時はどのような判決を下すべきだろうか?ルタ−はこの点について1099ぺージで述べている。

もしも虚偽の証人であると知っているなら、彼は判決を下すべきではない。もし//

もそれを知らないなら、その時は証言にしたがって判決を下すべきである。とい//

うのも、それは神によって確立された法廷の秩序に合致するからであり、法廷は//

二人の証人に人が信用を与えることを求めるからである。しかしながら、神は正//

確な報いをその証人達にもたらすし、またその証人達は彼らの隣人たちを破滅さ//

せるために神の秩序と権力を悪用したことに対して神の前でいかなる責任をとる//

ことになるかを知らねばならないだろう。偽りの証人達がイスラエルのナボテに//

対して、あるいはキリストとステファノに対してしたときのように。そして(偽//

証によって)滅びるものたちはどのようなものであれ、上にあげた [聖] 人たち//

の中に自分も加わることになるはずである。全ての市民は他の人から炎、疫病、//

ペストの流行、戦争、虐殺そしてあらゆる限りの暴力と不正義があると予期せね//

ばならない。というのは、ちょうど人は彼の隣人からの炎や火災の危険を被らざ//

るをえないように、彼は隣人からの虚偽の証言やあらゆる種類の危害をも被らざ//

るをえないのである。

(改行と//の位置は原文の通りではない)

これらの下線とハイライトマークがバッハ自身のものであれば、この記入の時点でバッハがこの裁判規定を知っていた可能性は高い(注4)。このカロフ聖書注解本には1733年付けのバッハの署名がある。したがって、遅くとも《マタイ受難曲》自筆譜の完成時(1736年)には、この裁判規定をバッハは知っていた可能性は高い。また、マリセンによれば、バッハがその本を購入したのは、《ヨハネ受難曲》初演の前ではないが、《マタイ受難曲》の初演(1727/1729年)の前である可能性はあるという。実際に、そうであれば、もしも、ここで二人の証言が一致したというマタイ伝の記述を採用すると、偽証したユダヤ人達は、「炎、疫病、ペストの流行、戦争、虐殺」のような神からの報いを受けるべきであるとバッハは主張していることになる。しかし、マルコ伝の記述を採用したバッハは「ユダヤ人への神からの報い」を否定し、イエスは自発的意志で、言い換えれば愛ゆえに(aus Liebe)「神の子羊」となる決意をしたと主張していることになる。これらの解釈が正しければ、アルトのカデンツァだけに変ホ音があることは、ロ短調仮説を支持する。以上の結果を、4つの福音書と《マタイ受難曲》の歌詞の関係で示すと表6のようになる。

Table 6. Jesus confession for self-professing the Son of God and testimonies by two witnesses according to Sts Mark, Matthew, Luke and John, and to JS Bach in the St Matthew Passion. + indicates that Jesus admitted to be the Son of God. − indicates that no description about whether Jesus admitted or not to be the Son of God.

+ indicates that Jesus admitted to be the Son of God. − indicates that no description about whether Jesus admitted or not to be the Son of God. Discord* represents that the two witnesses failed to prove Jesus guilty in blaspheming against the Temple of God since their words were not in accordance. Discord† represents that two witnesses failed to prove Jesus guilty due to their tuneful dissonance during testifying.

この表を見れば、表5と同様にイエスの神格化が進んだ過程が反映されていることがわかる。イエスが十字架刑に処せられた理由は、ユダヤ人の企みが成功したからではなく、イエスの「自己証言」であったとするマルコ伝の記述は、《マタイ受難曲》に見られるこの部分の音楽的処理に一致する。マタイ伝の通りに作曲したのでは、イエスの意思にかかわらず死刑判決は避けられなかったことになり、ロ短調にイエスの愛を込めるというバッハの思想は表現できなかったのである。

(注1)イエスはローマ法に基づき十字架上で磔になった。ユダヤ法では死刑は石打ちの刑で執行されねばならない。ところが、ローマ法に基づく死刑判決が行われたにも関わらず、マタイ伝は、ローマ帝国のユダヤ総督ピラトを免責するために、ピラトの妻(プロクラ・クラウディア)が緊急の使者を送り、イエスと関わりになることを避けるように夫に伝えたという、ありえない挿話を加えている。彼女はイエスを〈正しい人〉と呼び、彼の無罪を主張し、その根拠に彼女が見た夢をピラトに伝える。それを受けてピラトは、イエスを釈放しようと試みる。しかし、ユダヤ人群衆の怒りを前にしておびえたピラトは、イエスの無罪を信じながらも死刑判決を下さざるをえなかった(マタイ伝27:15-26)。クラウディアはこの挿話ゆえに、聖人となる。マタイ伝がキリスト教に改宗しないユダヤ人に対して書かれた最後通牒の意味を持つと言われる所以である。この挿話は、イエスの死について、ローマ側に責任にはなく、ユダヤ人たちこそが殺神(deucide)の犯罪者であるとするための創作であると思われている。

(注2) Wittenbergの賛美歌(1544)に次のようなフレーズがある。

Unser grosse sunde und schwere missethat

Jhesum, den waren Gottes Son ans Creutz geschlagen hat.

Drumb wir dich, armer Judas, darzu der Jüden schar,

Nicht feintlich dürffen schelten, die schult ist unser zwar.

Kirieleison.

Gelobet seist du, der du am Creutze hingst

und vor unser Sunde viel schmach und Streich empfingst,

jtzt herschest mit dem Vater in dem Himelreich;

mach uns alle selig auff diesem erdreich,

Kirieleison.

拙訳

我らの大いなる罪と重い咎ゆえに

神の子、イエスは十字架に打ち付けられた。

だから、あなた、哀れなユダよ、そして同様にユダヤ人群衆よ

私たちは反目して責めたりはしないでしょう。

確かに私たちの罪なのですから。

主よ、憐れみたまえ。

十字架に掛けられたあなた、キリストに賛美を。

我らの罪科ゆえに、あなたは多くの恥辱と殴打を受けました。

あなたは今や天の王国で、父とともに支配しています。

地上の王国では全ての我らに祝福がありますように。

主よ、憐れみたまえ。

(下線は筆者)

この賛美歌は、イエスの死はユダとユダヤ人の責任に帰すべきではなく、我らの罪ゆえにイエスは十字架にかけられたのだと説いている。しかし、「ユダとユダヤ人」は「我ら」と対置しており、「我ら」のなかに「ユダとユダヤ人」が含まれるとは考えられていない。ユダヤ人を強制的に不衛生なゲットーに住まわせ、市内への立ち入りを禁止していた当時のドイツ人が、「我ら」の中にユダヤ人が含まれると理解していたとは考えられない。

(注3) Howard H. Coxは PIXE (Particle Induced X-ray Emission)法によって、バッハが所有していたカロフ聖書注解本中の書き込みに使われたインクの化学指紋(重金属組成)を分析した。その分析の目的といきさつ、結果について、Introduction to the Ink Analysisで述べている。少し、長いが冒頭を以下に引用する。

The purpose of this project was (1) to analyze the ink J. S. Bach used and get a “chemical fingerprint” that could identify Bach’s own handwritten entries, (2) to determine the chemical composition of the manuscript annotations, such as underlinings and marginal markings, which could not be attributed to Bach on calligraphic groups, and (3) to see if there are similarities or differences in composition between these two groups that might give clues to whether the entries that cannot be attributed might be made with inks related to those used by Bach in the entries known to be written by him.

The handwritten entries in Bach’s Calov Bible may shed considerable light on the foundations of Bach’s religious and creative life. However, these manuscript entries cannot always be attributed with certainty to Bach himself. By calligraphic and literary analysis, Professor Howard Cox was able to judge that many of the handwritten entries were attributable to Bach in varying degrees of probability, but there seemed no way to determine whether the marginal annotations and underlinings of the text might have been made by Bach. When Professor Cox became aware that our group at Davis had been applying nondestructive analysis techniques to determine the elemental composition of the paper, parchment, inks, and rubrics of old books and manuscripts, he brought the problem to our attention and we decided to analyzed the ink in the hand-penned annotations in order to see whether the ink analysis throw some light on the subject.

The new information gained from the ink analyses can now be used classify the previously unidentifiable entries according to combinations of elements found in the inks. A direct comparison is also possible between the manuscript entries that have been judged on calligraphic evidence to be from the hand of J. S. Bach, and the unidentifiable manuscript entries such as marginal marks or unerlinings. The results of the ink analyses indicate that most of the latter were made with ink that is chemically consistent with the ink Bach used. Of course we must examine each specific entry in detail (that is, what elements are in it and how it relates to the other entries), but looking at the data set as a whole it appears there is a high probability that Bach was responsible for most of the hand-penned entries found in the Calov Bible, including the underlinings and marginal marks.

要約すると、この研究の目的は(1)バッハ自筆の記入を同定し、その化学指紋の情報を得て、(2)書き込まれた下線、ページ端のマークなどの化学組成を決定し、(3)両者の比較をして、バッハのものではない書き込みがあるかどうかを検証するというものであった。結果的には、確実にバッハのもの(definite)、その可能性が高いもの(probable)、可能性があるもの(possible)などに分類されたが、バッハのものではないと言える記入はなかった。申命記19:15の書き込みは、バッハの記入である可能性を否定できないカテゴリーとして分類されている(注4参照)。

(注4)ここは黒インクで記されている。下線とページスペースに‖の強調マークを付けただけの書き込みは他にも多く見られ、それらの中には赤インクが使われているためにバッハのものと断定できるものもあるが、黒インクで記入されたものと特徴は酷似しており、重金属分析からはバッハが使ったインクとの違いはなかった。後世の所有者が意図を持って、バッハの使ったインクと似たものを手に入れて、意識的に記入法と記入の特徴を真似て記入したと仮定しないかぎりは、バッハによる書き込みと結論してもよいとされている。