11章(3) 宗教的抑圧への芸術的抵抗( Artistic resistances to the religious suppression)

(I)《ルカ受難曲》、《マルコ受難曲》について(On ‘Luke- and Mark-Passions’)

1728年9月に、聖トーマス教会の聖職会議から日曜礼拝の賛美歌選定権を牧師のガウトリッツに与えるとの通告があった。伝統的にカントルが持っていた権利は当然自分も引き継ぐと思っていたバッハには心外の決定だった。通告の前には、自分の説教前に歌われる賛美歌(コラール)が不適切に選ばれたとガウトリッツがバッハを非難したことで争いが始まっていた。ガウトリッツにすれば、「賛美歌が宗教的民謡になり下がっていた」のが我慢ならなかった。バッハを凡庸な音楽家と見なしていた聖職会議がその争いに終止符を打った。すでに述べたように、バッハにとってそれは致命的なことだった。教会会衆に歌わせるコラールを自分が選べなければ、コラールを通じて自分の思いを会衆に伝えるという目的が果たせない。バッハは自分を単なる教会オルガニストとは思っていなかった。教会音楽を通じて自分の信仰、イエスへの思いを表現するという望みがあったからである。それを、一介のオルガニストの越権行為であると思った教会とは当然にも衝突を起こす。彼の望みはミュールハウゼンとライプチッヒで教会に提出した要望書ではっきりと述べられている。「整った教会音楽の提供」が彼にとって究極の目的なのである。受難曲などの教会行事用オラトリオに挿入されるコラールを会衆が唱和するという前提条件が満たされねばその望みは叶わない。コラールの前におかれた楽曲の歌詞によって、コラールの表の意味を変えることができることにバッハは気づいていた。それによって、自分の思いを伝えることできる。そのためには、事前の日曜礼拝で例えば受難曲に使う予定のコラールをいわば「予習」させておく必要があった。そして、会衆は日曜礼拝と、教会行事で同じコラールを異なる文脈で唱和することになる。会衆はコラールの歌詞が本来とは違う意味に使われていることに気づき、バッハが送ったメッセージの意味に気づく。例えば、代名詞はその直前の文章にある名詞を受けるので、コラールの歌詞を第1節から順に歌うのではなく、途中の節(例えば第5節)を最初にもってくると、その節の初めにある代名詞は、本来はその前節(たとえば第4節)の最後の文章にある名詞を受けることができない。受難曲で、コラールの直前に置かれた楽曲が自由詞であれば、代名詞に任意の名詞を受けさせることもできる。これによって、コラールに本来とは異なる意味を持たせることができるのである。このトリックを使って、バッハは《マタイ受難曲》MP10のコラールでは、ゲールハルトの受難詩の第5節を使い、その前に聖句由来の合唱(MP9)を置くことで教会会衆に自分の思いを伝えた。バッハはそこで、教会会衆の罪は、「イエスを見捨て、群衆に同調する(ペテロの)弱さ」にではなく、「イエスを裏切り、金で売った(ユダの)邪悪さ」にあるとしたのである(VII-1)。ちなみに、このコラールの原曲はルネッサンス盛期のフランドル楽派のハインリッヒ・イザーク(c.1450-1517)の世俗曲(Innsbruck, ich muß dich lassen.)であり(注1)、それもイザークのオリジナルではなく当時の「民謡」からとられたものという。ガウトリッツがバッハのコラールを宗教的民謡と罵ったことにも符合する。バッハはこの問題を市参事会に訴えて、賛美歌選定権を取り戻そうとしたが効果はなかった。

賛美歌選定権剥奪の翌年から1732年までに演奏された一連の受難曲 ─《マタイ受難曲(初演稿)》(1729)、《ルカ受難曲》(1730)、《マルコ受難曲》(1731)、《ヨハネ受難曲(第3稿)》(1732)─ の流れを追うと不可解な点が多い。まず、4つの福音書すべてによる受難曲が4年連続して演奏されたという記録があるのはこの時期だけである。理由があったはずである。その理由とは何か。次に、現在では想像しがたいが、《マタイ受難曲》初演は教会会衆から「喜劇オペラ」と酷評され拒絶された(III、VIII-1)。その翌年と翌々年の聖金曜日に上演された受難曲が《ルカ受難曲》と《マルコ受難曲》だが、これらは、駄作として、今日では、演奏されることはほとんどない。バッハ研究者の間では、《ルカ受難曲》はその稚拙な音楽様式ゆえにバッハの作品ではなく、第三者の作品を筆写したものと結論されている。しかし、これは様式論であり、科学的証明ではない。画家とは違って、音楽家が意図的に「駄作」をつくることはありえる。政治的、社会的抑圧下では、ときとして駄作に支配者への抗議や批判の意味を込めた「音楽的抵抗」をする。なにしろ、若きバッハには「前科」がある(後述)。また、詳しくは次節で述べるが、20世紀に入ったソビエトロシアでも同様の例がある。仮にバッハが第三者の作品を筆写したとしても、「なぜ稚拙な作品が選ばれ、それが上演されたのか」を研究者は問わねばならない。《ルカ受難曲》の前半はバッハ自身の、後半は当時15歳の次男エマニュエルの筆跡で書かれていることがわかっている。様式論だけでバッハの作ではないと断定することはできない。それでは研究者の思考停止である。第三者が特定され、原譜が明らかにならないかぎり、バッハ父子の共作とするのがもっとも簡単な推論である。ただの音楽家ならともかくバッハ研究者なら、そこを科学的に、客観性、再現性のある検証をすべきだろう。可能性だけの話なら、バッハが書いた粗稿の前半を自身が浄書し、途中からエマニュエルにゆだねたのかもしれない。あるいは、父が教育的目的で前半を書き、後半は息子の習作だったという可能性もある。いずれにしても、「稚拙さ」ゆえにバッハの作ではないと結論して、されるべき議論が避けられ、思考停止に陥ったのでは、感覚的音楽論ではありえても、バッハを理解することはできない。芸術は理解するものではなく感じるものであるという立場もあるかもしれない。それは個人の好みの問題であり、グレン・グールドのように普遍性を主張しなければそれはそれで良い。しかし、筆者のような一バッハファンとしては、《ルカ受難曲》は幼稚な曲であると結論して一件落着とはならない。その「稚拙な曲」をバッハがなぜ上演したのか、しかもあの《マタイ受難曲》の翌年に。理由があるはずである。1731年の《マルコ受難曲》についても同じことが言える。楽譜は残されていないが、現存する歌詞の構造から、《マルコ受難曲》は過去の作品を継ぎ合せたパッチワーク的作品と考えられている。復元された楽譜に基づく演奏もある。たしかに、これら二つの受難曲の演奏を聴くと《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》との落差に驚く。謎は深まる。ここで、先にも触れたアルンシュタット時代(1703-1707)のバッハの「前科」が浮上する。

アルンシュタット新教会のオルガニストとして採用された若きバッハには、教会との軋轢が絶えなかった。最初の事件は、1705年8月4日に起こった。かねてから指導をまかされていた聖歌隊(バッハより年長もいた)との折り合いが悪く、夜中に市庁舎前の路上で隊員の一人、J.H.ガイヤースバッハとの立ち回りにまで発展する。次の問題は、その年の10月ころに、4週間の休暇をとってリューネブルグに旅をしたときに起こった。バッハはリューネブルグから近くのリューベックに北ドイツ派のオルガニストであるブクステフーデ(注2)を訪ねた。聖マリア教会で彼が主宰する教会音楽会(アーベントムジーク、音楽の夕べ)に魅了されたあまり、そこでの休暇を3ヶ月も無断で延長する。アルンシュタットに帰ったバッハは、2月21日に聖職会議から喚問される。無断で休暇を延長したことや、オルガン演奏に遠隔な転調を使って教会会衆を当惑させたうえに、それを非難されるとわざとつまらない音楽を提供し、演奏が長すぎると批判されれば、極端に短い演奏をしたことなどを叱責された(1706.2.21付け「聖職会議議事録」)。11月には、さらに聖歌隊の指導と、女人禁制の聖歌隊席に見知らぬ女性(おそらく最初の妻となったマリア・バルバラかその姉)を入れて歌わせたことについて、聖職会議から再び喚問され、叱責される(1706.11.11付け「聖職会議議事録」)。 若きバッハはこのような「音楽的抵抗」をしていたのである。 これらの前歴をふまえると、《マタイ受難曲》初演が教会会衆に酷評された翌年、翌々年の受難節で、バッハがわざとつまらない受難曲を上演したというのも理解できる。アルンシュタットでの抵抗は児戯的とも言えるが、40歳を過ぎたライプチッヒのバッハはいわば本格的に「音楽的抵抗」をしたことになる。

芸術が一般にも開放されている現在では、音楽家が意図的に駄作や手抜き作品を演奏するというのは考えにくい。しかし、芸術家の社会的地位が低く、支配階級に雇われる形でしか創作と生活が両立できなかった時代には、雇用主である支配者を公に批判することはできない。多くの芸術家は─とくに絵画等の造形芸術では─作品に批判を込めることで支配者に異議申したてをすることは良く知られており、ピカソのゲルニカを例に出すまでもない。日本では千利休を想像すればわかりやすい。野に咲く一輪の花に、あるいは質素な井戸茶碗に究極の美を見る茶人のこころは豪華、絢爛の贅に驕り、黄金の魅力に取り付かれた天下人には理解できなかった。逆にいえば、そこに批判が込められていると理解できたゆえに、怒りを覚えたのかもしれない。利休の場合は、美意識の問題に留まらず、朝鮮出兵問題で秀吉に諫言したとも伝わる。対立は政治的衝突に発展し、利休は命を失う。バッハの場合も《ルカ受難曲》を初演した4ヶ月後に職務怠慢による減棒処分を受け、その直後に教会音楽の改善を求める要望書を提出し、二ヶ月後には旧友のエルトマンにライプチッヒで迫害を受けていると書く。それらはすべて《マタイ受難曲》初演の翌年に起こったことである。これらは一連の流れであり、これらすべてが同一年内に起こったのが偶然とは思えない。バッハの場合は、利休と違い「簡素であること」に積極的な美を見いだしたわけではないだろう。《ルカ受難曲》の簡素な音楽様式に命をかけるつもりも、その必要もなかった。だが、前節で述べたように、晩年になってバッハはそれに等しい仕打ちを受けることになった。その意味では、《ルカ受難曲》の上演はバッハの晩年を決定づけ、後に戻れない分水嶺だったのかもしれない。しかし、すべては賛美歌選定権の剥奪と、その翌年に演奏された《マタイ受難曲》から始まったのである。

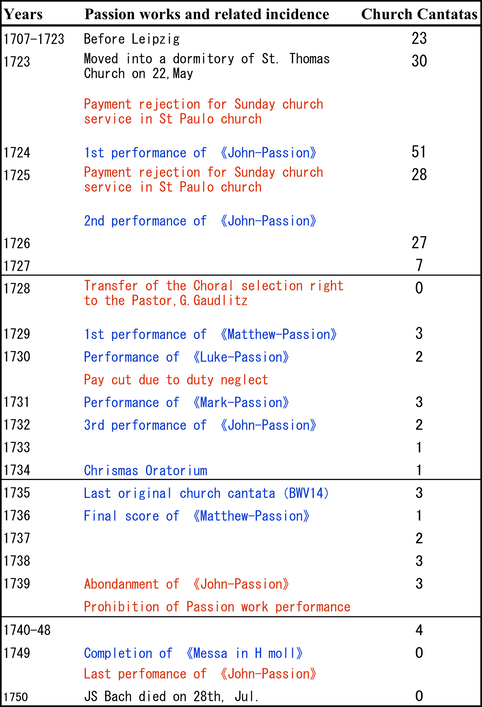

筆者は、1728年の賛美歌選定権の剥奪から1734年の《クリスマス・オラトリオ》の成立までをライプチッヒ第2期と位置づけるが、音楽的には《マタイ受難曲》で始まったロ短調へのこだわりが《クリスマス・オラトリオ》で確定した時期にあたる。Table 12はバッハ受難曲の成立と教会カンタータの年間作曲数を対比してまとめている。日曜礼拝のために教会音楽を毎週のように作曲するという情熱が、ガウトリッツとの争いが始まり、賛美歌選定権を奪われた1728年を境にバッハから急激に失われたことがわかる。

日本語はこちら

Table 12. The number of works in vocal church music in relation to the persecution against Bach in Leipzig.

Church cantatas are counted, including various short works such as Mess, Oratorio and Magnificat but 4 great sacred works such as John-Passion, Matthew-Passion, Christmas Oratorio and Mess in H moll are excluded. If the date of 1st performances are not sure, the latest year estimation is adopted. The Christmas Oratorio parts 1-6 were performed separately from 25, Dec., 1734 to the 6th, Jan., 1735. BWV14 (Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. ‘If the God were not with us then’) is assumed to be the last church cantata written though out all the movements originally by JS Bach. Although the number of works are based on the existing scores, one may be able to estimate the Bach’s activity in church music in gross. Bach’s musical activities were divided into four period as shown in four boxes on this table, namely Period I from 1723 to 1728, II from 1729 to 1734, III from 1735 to 1739 and IV from 1740 to 1750.

表12 ライプチヒでのバッハへの迫害と教会声楽曲の作品数との関係。

作品数には四大宗教曲(《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《クリスマス・オラトリオ》、《ロ短調ミサ曲》)は含まない。殆どは教会カンタータだが、ミサブレヴィス、オラトリオ、マニフィカトなどの小作品を含む。成立年代が不確かのものは推定された範囲で遅い年代を採用した。クリスマスオラトリオ(第1〜6部)は1734年12月25日から翌年の1月6日にかけて6回に分けて上演された。BWV14「このとき、もし神が我らとともにいなければ」は、全曲を通してバッハが作曲した最後のものと言われている。作品数は現存するものからの推定であるが、およその傾向は確認できる(磯山/小林/鳴海編著「バッハ事典」参照)。ライプチヒ時代のバッハの活動期を4期に分けた。第1期は1723年から1728年まで、第2期は1729年から1734年まで、第3期は1735年から1739年まで、第4期は1740年からバッハの死までである。この表には、1726年のR.カイザーのマルコ受難曲上演や、推測されている作品不明の受難曲上演は含まれていない。

これらは現存し、確認された教会カンタータをもとに議論している。筆者には可能性は低いと思えるが、「故人略伝」(注3)が伝えるようにバッハが五年巻分の教会カンタータを作曲し、かつ1727、1728年の二年巻分だけが選択的にごっそり失われていればこの議論は成り立たない。しかし、たとえ教会カンタータの問題を別としても1728年の賛美歌選定権の剥奪はバッハにとっては最大の事件であったはずだ。この前提に立つとバッハのライプチッヒ時代は四期に区分される。この分類では、《マタイ受難曲(初演稿)》、《ルカ受難曲》、《マルコ受難曲》、《ヨハネ受難曲(第3稿)》、《クリスマス・オラトリオ》の成立は第2期に集中する。その意味では、教会カンタータへの情熱がオラトリオのような大曲に移ったともいえる。しかし、小品多作から大曲少作へ転換したというだけではない。この期に入ってからの作品では、ルター主義の面目躍如であった初期の戦闘的、セクト主義的作品が消え、逆に異端的側面が見えて来る。その内容について詳しくは、本章4節で明らかにする。

バッハは《マタイ受難曲》初演では、おそらくまだ決定的に舵を切ったつもりは無かったかもしれない。ただ、自分の思想を教会会衆に伝えたかっただけとも解釈できる。それは、信仰は聖書のなかにのみあるというルター主義の原点にもどることであった。後年のルターは完全な反ユダヤ主義者になるが、宗教改革の初期ではユダヤ人たちにも寛容で、キリスト教への改宗を勧めた。1523年には「イエス・キリストはユダヤ人であった」という論文も書いている。したがって、《マタイ受難曲》初演稿でユダとユダヤ人への救済を表現しても、ただちにそれが異端思想であるとの認識はなかったと思われる。しかし、その《マタイ受難曲》が会衆の憤激をかい、拒絶された翌年から《ルカ受難曲》、《マルコ受難曲》を経て《ヨハネ受難曲》第3稿、全曲をオリジナルに書いた最後の教会カンタータ(BWV14)に至って、バッハはルター主義教会に絶望し、彼らとの決別の意味を込めて《マタイ受難曲》決定稿を完成する。その結果が遺書としての《ロ短調ミサ曲》であった。

そこで、いよいよ《ヨハネ受難曲》第3稿がどのような意味を持ち、他の稿と決定的に違い、《マタイ受難曲》と共通する点は何かを次節で検証したい。その前に、上で述べた芸術家の一神教的価値観への抵抗について、ダ・ヴィンチとショスタコーヴィッチを例にもう少し触れておきたい。

注1 この曲は1964年、1976年の冬季オリンピックの閉会式でも歌われたことで現在も世界的に有名である。「インスブルックよさらば(Innsbruck, ich muß dich lassen.)」で始まる歌詞は、神聖ローマ帝国皇帝のマクシミリアン1世(1459-1519)がインスブルックを離れるに際してうたったものという説もある。

注2 Dieterich Buxtehude(1637?-1707)デンマーク系ドイツ人の作曲家オルガン奏者。1668年からリューベックの聖マリア教会のオルガニストとなって終生その地位にあった。バッハは20歳のときにリューベックを訪れ彼のオルガン演奏と有名な<アーベントムジーク(教会音楽会)>を聴き強い影響を受けている。4週間の予定で休暇を取っていたにも関わらず、かってに延長してリューベックに4ヶ月も滞在した。ブクステフーデの影響を受けたバッハはアルンシュタットに帰還後に「コラールのなかで多くの奇妙な変奏を行い、多くの耳慣れぬ音を混入し、ために会衆が混乱してしまった」と非難された。(角倉一朗監修「バッハ事典」尾山真弓記ブクステフーデの項より)

注3「Nekrolog(故人略伝)」バッハの次男であるカール・フィリップ・エマニュエルがバッハ直弟子の一人であるJ. F.アグリーコラと共に著した最初のバッハ伝である。それによると、バッハは5曲の受難曲と五年巻分(約300曲)の礼拝用カンタータを作曲したとある。これが事実なら、二年巻分の約100曲が失われたことになる。それが、1727年と1728年に集中しているならここの議論は成り立たない。「故人略伝」はバッハの死後数年以内に書かれたということもあり貴重な資料であることは間違いないが、信憑性に疑問があるのも事実である。まず何よりも、記録に基づく伝記ではなく、著者の記憶にもとづいて書かれた。記憶間違いや誤解はないのか、どこまで信頼できるのかは検証されねばならない。例えば、角倉一朗監修による「バッハ事典」故人略伝の項(久保田慶一)によれば「バッハの兄であるヨハン・クリストフが死亡した後、バッハは旧友のエルトマンと1700年にリューネブルグへ旅をした」とあるが、クリストフが死亡したのは1721年であり事実と矛盾する。また、「バッハが1722年ごろにハンブルグへ旅した」とあるが、正しくは1720年である。二人の著者は、それぞれバッハの死の16年前、9年前にライプチッヒを離れており、ベルリンに住んでいた。バッハの死後にバッハの伝記の執筆を依頼された時点で、バッハの状況をどこまで正確に知っていたかには疑問がある。さらに、両者ともにバッハを尊敬するゆえに数字や事実関係の誇張があってもおかしくない。《フーガの技法(未完のフーガ)》のバッハ自筆譜の末尾に書かれたエマニュエルの走り書きにも、明らかに事実とは違った誇張が書かれている(Fig. 23)。それは、記憶違いというよりも、エマニュエルの想像、あるいは事実誤認だった可能性がある。その意味では、故人略伝に書かれた細部をそのままに信じることはできない。

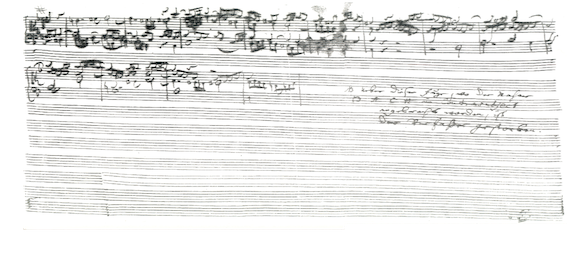

Fig. 23. The last page of Bach’s hand-written score of ‘Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue) BWV1080’.

After the last bar, there can be seen the Emmanuel’s hand-writing, saying that his father passed away just after this fugue with B-A-C-H. It is known today that this is false. According to Dr. Y. Kobayashi, Bach’s last writing may well be the MB16 and MB17 in the Mass in B minor (III).

図23 《フーガの技法》(未完のフーガ)のバッハ自筆譜最終ページに記された次男エマニュエルの書き込み。

自筆譜末尾にエマニュエルが書き込んだ文章は死後30年ころと推察されている。そこには、「このフーガで対位主題にBACHの名が出たところで作曲者は死亡した」と記されているが、これは事実ではない。小林義武は、バッハの絶筆となったのは《ロ短調ミサ曲》のMB16、MB17であると推量している(III)。

もし、バッハが五年巻分約300曲の教会カンタータを作曲したのであれば、二年巻分約100曲の楽譜が失われたことになる。そうすると、1727-1728年にかけて教会カンタータが激減していることは作曲されなかったからではなく、楽譜が失われたためとも解釈できる。その可能性を完全に否定することはできないが、著者はむしろ激減は真実であり、バッハが教会への追従をやめたことを表していると考える。決定的な証拠ではないが、以下のような状況証拠がある。

1)その精緻な構成と仔細な組たてからは、バッハがたとえ天才としても、《マタイ受難曲》の構想と初演稿の完成には少なくとも半年〜1年はかかると思われるが、その間に教会カンタータを毎週新作し、練習した上でリハーサルをし、上演していたとは想像しにくい。ついでに言えば、筆者は同じ理由で《マタイ受難曲》の1727年初演説にも否定的である。《ヨハネ受難曲》の場合はライプチッヒ赴任前から構想していた可能性があるが、毎週、教会カンタータを作曲し、上演すれば《マタイ受難曲》にそのような時間的な余裕はなかったと思われる。

2) バッハは1728年に日曜礼拝に使うコラールの選定権をめぐって牧師のガウトリッツと争っており、彼のなかで日曜礼拝のために教会カンタータを作曲し、練習とリハーサルを経て毎週上演することにはモティベーションが低下していたと考えても不自然ではない。

3) 4大宗教曲と教会カンタータ群で別々に傾向分析した結果には矛盾はなく、特定の時期の教会カンタータがごっそりと大量に失われたことを示す証拠は得られなかった。

4) バッハの教会カンタータは死後に、聖トーマス教会に寄贈するようにアンナ・マグダレーナに求められ寄贈されている。1727年と1728年の教会カンタータ100曲だけが抜き取られたと考え難い。遺産相続でこの100曲だけが長男のフリーデマンに相続されて、零落した彼の酒代に消えたという解釈もあるが、その場合でも殆どすべてが消失したというのは考え難い。