11章(3) 宗教的抑圧への芸術的抵抗(Artistic resistances to religious suppressions)

-

(II)一神教的価値観への挑戦 (Challenges to the monotheistic values)

─ダ・ヴィンチコードの真実─ (-Da Vinci Code in reality-)

(ix)《最後の晩餐》に込められた思想(Thoughts inscribed in Da Vinci’s depiction for the ‘the Last Supper’)

(4) 比較美術史-3(Comparative studies-3)

─ダ・ヴィンチ宗教画の模写、代替、類似作品との比較─ (─Comparisons to the copies, substitutes and similar works after Da Vinci─)

1. 伝統図法の拒絶(Denial of the traditional methods in depictions for the Last Supper)

芸術家が歴史的題材を取り上げる時、あらかじめ先行作品を研究しておくのは珍しくない。バッハもH. シュッツやG. テレマンの「マタイ受難曲」を参考にしたはずだ(VIII-3)。「最後の晩餐」の場合は、ダ・ヴィンチ前に制作された同名の壁画は多いし、彼が少なくともA. d. カスターニョ(Fig. 28 C)やD. ギルランダイオ(Fig. 28 G, I, L)らの「最後の晩餐」を研究したことは間違いないとされる(Fig. 30 A)。ダ・ヴィンチの研究は中世初期にまで遡っていた可能性も否定できない(Table 14)。《最後の晩餐》を理解するには、先行作品との比較や、それらからの影響の検証を欠かくことができせない所以である。ここで言う影響とは、肯定的意味とは限らない。積極的に否定し、拒絶するネガティブな影響もありうる。

言い換えると、ダ・ヴィンチは伝統的図法が意味するところを知っていたはずだ。彼がそれらを避けていれば、何らかの理由があったと考えて良い。それ自体が思想の表現であり、発信である。ペテロやヨハネの伝統的図法を拒否することは、それらが神学的に象徴する「教会の権威」や「三位一体説」の否定に通じる。キリスト教の力が強かった時代に、それが何を意味するかは自明である。キリスト教がかつてほどの影響力を持たない現代では、若者が特に理由も無く軽い乗りでキリストを揶揄することも可能だろう。しかし、ダ・ヴィンチの当時はそうではなかった。そこには、何らかの強いメッセージが込められていたはずだ

《最後の晩餐》で使われたダ・ヴィンチの図法は伝統に反するものだった。そのことで彼が教会に神学論争を挑んだとは思えない。しかし、6種類もあった裏切り図法をまったく使わないことが、偶然だったとも思えない(p<0.0156)。 神学や教義を無視し、自由に描きたかっただけかもしれない。いずれにしても動機が問題ではない。「最後の晩餐」という聖書的題材で伝統図法を使わなかった事が、それ自体で思想的な意味を持つことになる。ダ・ヴィンチが生きていたのはそういう時代だった。

《最後の晩餐》を依頼したのは世俗の権力者であった。ヨハネ伝に基づくという以外では、ダ・ヴィンチにもかなりの自由度があったようだ。壁画の場所も教会の祭壇ではなく、一般信徒の目に触れない修道院の食堂だった。それらの事情もあったのだろうか、 《最後の晩餐》が教会から公式に非難されたという記録は明らかになっていない。ところが、ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》に神学的修正が加えられた証拠はある。ただし、彼自身の壁画のなかではなく、模写絵の中である。背景や陰影、色使い、表情などの微妙な変更ではない。ダ・ヴィンチの修正、というよりも彼に対する裏切り、あるいは改竄に近い。それがただの模写絵であれば、たんに制作者の個性であると片付けてもよい。実際に、それが美術史家の間で事件として問題にされた形跡もない。ところが、制作者がレオナルデスキ(レオナルド派:彼の影響を直接、間接に受けた弟子たちや、同時代の画家たちの総称)の一員だったとなれば話は違う。ダ・ヴィンチの影響を受け、彼を尊敬し、共同して制作にも関わったこともある弟子が描いたのであれば、個人的嗜好とは思えない。教会からの圧力、干渉があって修正したと考える方が至当であろう。それについて述べる前に、ダ・ヴィンチの図法と伝統図法をもう一度確認しておきたい。

2. 使徒ヨハネ:明示的登場 (St John:First appearance in depictions for the Last Supper)

ダ・ヴィンチ前の「最後の晩餐」でもっとも大きな歴史的変化があったのは、中世盛期である(Fig. 25 A)。現存する最古の「最後の晩餐」は、東ゴート王国のテオドリック国王(アリウス派)がA.D.490年に創建した現サンタポリナーレ・ヌオヴォ大聖堂に残るモザイク壁画である(Fig. 24 B)。イエスの隣に筆頭弟子のペテロが座り、末席のユダを除く他の弟子たちは匿名で登場する。540年に王国は滅び、ラヴェンナはローマ帝国に再編入された。このとき、アリウス派関係の多くの装飾が破壊、修正されたという。しかし、この壁画は残された。それは、アタナシウス派もこの描写を受け入れたことを意味する。その後、アリウス派が消滅し、アタナシウス派は東方(ビザンチン)教会系と西方(ローマ)教会系に分かれる。彼らは、さまざまな典礼や教義上の解釈を巡って、ことあるごとに対立した。両者の分裂を決定的にしたのは、イコノクラスムと呼ばれる東方での聖像破壊運動である(注1)。イエスやマリヤの像を布教に使っていた西方教会はこれに反発し、東方教会と衝突した。この確執は、1054年にローマ法王とビザンチン総主教が互いを破門して決着する。上位とされた東方教会から開放された西方教会は、ローマカトリックとして独立した。使徒ヨハネがイエスの隣に明示されるようになったのは、それから間もない1080年である(Fig. 25 A)。

ところが、ヨハネ伝を含むどの福音書にもイエス自身や使徒たちの言葉として、三位一体説を裏付ける証言はない。イエスが神であり、父と子と聖霊が同質であるとする根拠はヨハネ伝(1:1,1:14,1:18,15:26)にあるとされたが、それらはイエスや使徒の言葉ではなく地の文である。そこで、ヨハネ伝に後世になって加えられたと信じられている記述(21:20-25)が重要な意味を持つ。「この弟子は、あの夕食のときイエスの胸近くに寄りかかって、『………』と尋ねた人である(21:20)」、「これらのこと(ヨハネ伝)を書いたのは、この弟子である(21:24)」という記述だ。文体の違いから、これらの文章が別人によってのちに書き加えられたことはあきらかである。しかし、この文章が意味するところは大きい。「ヨハネ伝を書いたのは『最後の晩餐』の時にイエスのそばにいた使徒ヨハネである」と特定しているのである。これが三位一体説にとって重要な意味を持つ。ヨハネ伝の地の文が使徒ヨハネの言葉になり、三位一体説は使徒ヨハネの証言に根拠があることになった。そして、すでに偶像崇拝禁止を解いていたローマカトリックは「最後の晩餐」の描写でイエスと親密な関係にあるヨハネの姿を描くことをルール化したのである。このルールが文章化されたという証拠を見つける事はできなかった。しかし、その後の描写を見れば明らかである。ダ・ヴィンチを除けばかならずヨハネとイエスの親密さが強調されている。

付言しておくと、この図法には別の解釈がある。俗説では、中世後期になってヨハネが居眠りしているように見える図法が現れることから、これは「ヨハネの原罪」を表すとする。しかし、この解釈には無理がある。その理由は、当時のラテン語訳聖書(ウルガータ本)を読めばわかることである(注2)。

注1 イコノクラスム運動(聖像破壊運動)は、(東)ローマ帝国皇帝レオン3世が発した730年のイコン崇拝を禁じる勅令に始まる。ちなみに「東」をつけて呼ぶのは後世の便宜的呼称である。聖像破壊の根拠は、旧約聖書にあるモーゼの十戒の一つである「偶像を崇めてはならない」とされた。しかし、理由には諸説あり真相は明らかではない。一説では、崇拝の対象としてイコンを大量に生産していた修道院の土地を皇帝領として没収するためだったとも言われる。西方教会では、聖母マリヤやイエスの像を布教に使っていたこともあり、この運動に反発し、反乱が起きた。 その後、何度かの曲折があり、現在ではいずれの教派も聖母マリヤやイエスを絵画に描き、布教に用いることを禁じていない。現在では、正教会(東方教会系)も偶像破壊運動は間違っていたと認めている。

注2 美術史家や画家の中にも、この俗説を信じる人たちがいる。彼らによれば、「最後の晩餐」ではゲッセマネの園でイエスが苦悶の祈りをあげていたときに、呑気に眠りこけていたヨハネの罪(=原罪)が表現されているという。彼らによれば、ダ・ヴィンチが描いたヨハネもそれを踏襲しているらしい。

マタイ伝26:37-40、マルコ伝14:33-37、ルカ伝22:40-46に、ゲッセマネでイエスが苦悶の祈りをあげていた時に弟子たちが寝入っていたという逸話は確かにある。マタイ伝、マルコ伝によれば、居眠りした弟子はペテロとゼベダイの二人の子(大ヤコブとヨハネ)とされる。ルカ伝は名前を特定していない。ヨハネ伝にはゲッセマネの祈りそのものがない。ヨハネ伝はイエスを神格化しているので死の恐怖におびえるイエスはふさわしくなかったからだろう。いずれにしても、このヨハネの原罪説には無理がある。理由は二つある。

第一の理由は、「最後の晩餐」の描写すべてでヨハネが眠っているわけではないことである。「原罪」という、キリスト教のもっとも基本的神学概念の一つを表わす図法が統一されていないというのは考えにくい。この点に関して、ダ・ヴィンチ前の描写で使われたヨハネの図法を大別すれば次の三通りに分類できる。

(A) ヨハネがイエスの隣に座り、イエスを見つめる、

(B) ヨハネがイエスの隣で食卓に伏せる、

(C) ヨハネがイエスの胸に身を寄せる、

これらの違いを統一的に説明できるのはヨハネ伝だけである。ヨハネ伝は「最後の晩餐」場面を次の様に伝えている(口語訳聖書)。

(1) イエスの愛しておられた者(13:23)、

(2) (イエスの)み胸に近く席についていた(13:23)、

(3) イエスの胸によりかかって(13:25)。

(A)の図法が(1)の記述と、(C)の図法が(3)の記述と対応していることは明らかである。問題は(B)と(2)の関係である。「最後の晩餐」で最初にヨハネが明示されたのは、中世盛期に入ってからである(Fig. 25 A)。中世初期の壁画では、ヨハネを特定できない(Fig. 24 B)。したがって、ヨハネは重要な弟子とは認識されていなかったことになる。そこでは、イエスや弟子たちは食卓の前に横臥して描かれている。イエスの時代には、これが普通の食卓の風景だったという。(2)の「席についていた」はラテン語訳聖書(ウルガータ本)のヨハネ伝によると、“recumbens”となっている(不定形は“recumbo”)。これは「食卓の席につく」とも、「横臥する」とも訳しうる。イエスの時代には横臥して食事するのが普通だったので、「食卓の席につく」と「横臥する」は同義だった。“recumbo”には「伏せる」、「沈む」の意味もあるので、図法的にはバリエーションが生じうる([英] to lay oneself back, of taking one’s place at table, to fall, to sink back or down, to lie down again)。したがって、(2)を採用すると、ヨハネの姿に微妙な差が生まれても不思議ではない。(2)と(3)の記述を折衷した図法もある。ヨハネ伝は、そしてヨハネ伝だけが、これらの図法をすべて説明できる。マタイ伝やマルコ伝が入る余地はない。

ちなみに、ダ・ヴィンチが採用したのは、上記(1)、(2)、(3)のいずれでもない。ヨハネ伝の「ペテロは彼(ヨハネ)に合図をして言った(13:24)」である。

第二の理由は、異書同図法と関係がある。異書同図法ではヨハネはヨハネ伝に、ペテロはマタイ伝に基づいて描かれる。ヨハネ伝にはゲッセマネの祈りも、ヨハネの居眠りの話も無い。マタイ伝が伝える最後の晩餐には、ヨハネの名さえ出て来ない。ヨハネがマタイ伝に沿って描かれたと主張するなら、なぜヨハネだけ寝ているかを説明しなければならない。ゲッセマネで居眠りしたのはヨハネだけではない。ペテロも、ヨハネの兄大ヤコブも同様に眠っていた。したがって、マタイ伝(あるいはマルコ伝)を引用して、ヒトの原罪を表現したというなら、ペテロや大ヤコブが同様の姿で描かれた描写があっても良いはずだ。しかし、そのような描写は、浅学な筆者であるが確認できなかった。筆者の結論は、ヨハネ原罪説に根拠はない。

3. 伝統に抗して (Against the traditional methods)

ユダの裏切りを表現するために、さまざまなバリエーションを含むが大別して6種の図法が使われた。それらの中で初期ルネサンスにもっとも流行したのが、ユダだけに光輪を付けない図法、彼を食卓の反対側に孤立させる図法である (Table 14)。他方、ペテロの図法には、中世の初期から初期ルネサンスまで微妙な違いはあっても大差ない。ペテロを初代ローマ法王(大司教)に擬し、ローマ教会は彼から教会の権威を引き継いだことになっていたからである。ペテロを粗略に扱うことはできなかったし、彼はイエスの側近でなければならなかった(注1)。ペテロは、常にイエスの隣(マタイ伝図法)、少なくともヨハネの次に配された(ヨハネ伝図法)。ペテロとヨハネがイエスの両隣に座る異書同図法(マタイ伝+ヨハネ伝図法)が定着したのは中世後期以後である。

以上をまとめると、ダ・ヴィンチ前の伝統図法は次の様になる(括弧内はそれぞれの象徴的意味)。

1) ユダの図法:さまざまな図法で裏切りを強調、非難する(裏切りの非難)。

2) ペテロの図法:教会の権威をイエスから引き継いだ優位性を強調する(教会の権威)。

3) ヨハネの図法:イエスに愛され、イエスに密着する姿が強調された(三位一体説)。

ダ・ヴィンチの図法はこれらとは対極にあった。

1) 裏切り図法を使わず、ユダを教団の会計係として描いた。

2) ペテロの席をユダよりも下座に配した。

3) ヨハネとイエスの間を裂くように逆三角形と楔を挿入し、両者を分断した。

ダ・ヴィンチの図法が伝統に反しているのは明らかである。当時のキリスト教界が《最後の晩餐》を貴重な壁画と見なしたという伝聞も伝わっていない。逆に、粗略に扱われたという話なら多くが伝わっている。『修復』という名の洗浄と描き変え、ひび割れに樹脂が埋め込まれ、それを融かすために熱した鉄のローラーが当てられた。ローマ法王のレオ10世は、ミケランジェロやラファエロにはバチカンで活躍の場を与え、ふさわしい対価(現在の価値で数億円)を払った。同時にローマに招集したダ・ヴィンチには仕事を与えず、わずかの額が(同100万円/月、工房維持費や弟子たちの給与など経費も含む)が棒給として払われたにすぎない。言わば飼い殺しにされたのである。許可を得て教会の一角で行っていた人体解剖も弟子たちから異端的と密告されて禁止された。ダ・ヴィンチがローマ教会から異端的に扱われたと言う状況証拠は揃っている。それだけではない。《最後の晩餐》が異端的と思われていた直接的な証拠が残っている。それが、先に述べたパロディともオマージュともつかない模写絵である。

注1 当初、ローマ法王はペテロの代理人と称していたが、5世紀末ころからイエス・キリストの代理人と称するようになった。それでもペテロが教会の権威を象徴していることに変わりはない。無教会派は別として、ローマカトリックから分派したプロテスタント諸派でも同様である。現在でもローマ法王は、権威の象徴として「漁師(ペテロ)の指輪」を指にはめている。

4. ベルナルディーノ・ルイーニが残した「模写絵 」(Modifications by Bernardino Luini)

ダ・ヴィンチの図法には、ヨハネ伝に反した要素はない。しかし、完全にヨハネ伝通りに描かれたわけでもない。たとえば、ペテロの席がユダの下座にある図法は、ヨハネ伝を含め、どの福音書にも根拠はなく、先例もない。したがって、これはダ・ヴィンチの創作である。単純に言えば、ユダと他の弟子たちは同列で、ユダはペテロの上座に席がある。ダ・ヴィンチは筆頭弟子ペテロの優位性を否定したのである。バッハの思想と同じである。彼らの意図がどうであれ、ペテロが教会の権威を象徴する以上は、教会への不服従を意味する。彼らがその事を知らず偶然に脚色したとは考えにくい。ここで、「キリスト教会が強大な権力を持っていた時代に、画家が教会(正確には教会敷地内の修道院)の壁画に異端的図法を使うはずはない」という、後世的先入観は正しいのかどうかを問わねばならない。それは、西欧芸術の歴史とも照合して判断せねばならない。

ダ・ヴィンチの図法が伝統の対極にあり、異端的であったことは疑いない。彼にもその自覚はあったはずだ。しかし、聖職者や科学者と違って、画家が作品の異端性ゆえに告発されることはほとんどなかった。論文、説教などの文章表現と絵画表現の違いである。いずれにしても、画家が死刑や焚刑になることはなかったし、作品の異端性ゆえに異端審問にかけられることもほとんどなかった。言い換えれば、画家の存在はそれだけ軽かったとも言える。多くの場合は、作品の受け取り拒否、あるいは作品の修正を求められ、応じなければ破却か報酬の支払い拒否にあっただけである。時代も宗派も違うが、バッハに例えれば演奏禁止処分や減給処分がそれに相当する。

次の背理法にも無理がある。「《最後の晩餐》を教会が異端と認識していればダ・ヴィンチは異端審問にかけられ、壁画は撤去されたはずだ。そうはならなかったのだから異端とは見なされていなかった」。この説に説得力はない。詳しい理由は後述するが、当時は教会がお気に入りの画家たちでさえしばしば異端性を指摘されていた。日常茶飯事だったのである。ローマ教会のお気に入りだったミケランジェロでさえ、作品が異端的であるとされて破却、修正された例がある。パオロ・ヴェロネーゼにいたっては、「最後の晩餐」を教会壁画に描き、実際に異端審問にかけられたが、彼は有名な言葉を残して修正を拒否した。彼の場合はタイトルを変更しただけで赦されている(注1)。ルネサンス時代の画家たちが異端性を指摘されることは珍しくなかったのである(注2)。しかし、その場合でも画家にとっての最高刑は作品の廃棄であり、報酬の支払い拒否であった。

先述したように、《最後の晩餐》でイエスの足下部分はドアをつくるために壁ごと破壊された。近代になってだが、ミラノを占領したナポレオンも、食堂が厩舎にされ、壁画が傷つけられるのを止めることはできなかった。すくなくとも、当時の社会がこの壁画に特別の敬意を払っていなかったことは確実である。この壁画の価値にキリスト教界が気づくのは、バッハの《マタイ受難曲》と同様に19世紀まで待たねばならなかった。ゲーテが《最後の晩餐》を、メンデルスゾーンが《マタイ受難曲》を「再発見」するまでは、それらの価値に気づいたのは、一部の画家や音楽家だけだった。

《最後の晩餐》が教会によって異端視されていたという決定的な証拠は、スイスのイタリア語圏に残されている。《最後の晩餐》が改変され、神学的修正を受けた証拠である。それはパロディともオマージュともつかない「模写絵」のなかで行われた。それが重要な意味を持つ理由は制作者の名にある。その名は、ダ・ヴィンチよりも30歳若い、ベルナルディーノ・ルイーニである。レオナルデスキの一人で、ダ・ヴィンチと同時代にミラノに住んでいたある(注3)。彼がダ・ヴィンチから直接指導を受けたかはどうかは定かでないが、ダ・ヴィンチの技法から多くを学んだことは間違いない。一時期は、ダ・ヴィンチと一緒に仕事をしたこともあるとも言われている。少なくとも、彼がダ・ヴィンチを尊敬していたことは間違いない。彼の作品の多くがダ・ヴィンチ的であり、実際にダ・ヴィンチ作であると長く誤解されていた作品が多いことがなによりもそれを物語っている。その彼が残した《最後の晩餐》の「模写絵」に、教会からの干渉とダ・ヴィンチへの尊敬の念で板挟みとなった、若き画家の迷いが見てとれるのである。

注1 Paolo Veronese(1528-1588)は、異端審問の場で「詩人や狂人と同様に、画家には思うことを自由に表現する権利がある」と述べたと伝わっている。彼は、題名を「最後の晩餐」から「レヴィ家の饗宴」に変更することで許された。

注2 聖職者や科学者でさえ、異端審問に付されたのは、公に文書や説教として異端とされる説を発表し、撤回しなかった場合に限られていた。少なくとも、撤回をする機会を与えられたうえで、それを拒否した場合だけに極刑の判決が下された。Jan Hus (1369-1415)は、 自説の撤回と異端を行ったことを認めれば助命すると繰り返し説得されたがそれを拒否した。修道士のGiordano Bruno (1548–1600)についても同様であり、彼も自説を撤回せず処刑され、天文学者のGalileo Galilei (1564-1642)は自説を撤回して終身刑に減刑されたのである。いずれにしても、先に述べたドイツプロテスタントの魔女裁判のように、死刑判決を前提にした尋問、拷問が異端審問で行われた証拠はない。その点では、ルター派の魔女裁判とは異なる。後者は、死刑判決そのものが目的であり、魔女であるかどうかはおる意味ではどうでもよかった。教会が財産を没収することが目的だったからである。問題は如何に自白させるか、証拠をでっち上げるか、拷問で死亡させるかなどだった。

注3 Bernardino Luini (c.1480-1532)は、スイス、ルガーノから西へ20km弱、ミラノから北北西へ約70km離れた、スイス国境に接するイタリアのルイーノで生まれた。20歳の時に父親とともにミラノに移った。《最後の晩餐》が完成して間もないころである。彼に絵画の手ほどきをした最初の師が誰であったかはわかっていないが、ダ・ヴィンチ自身、あるいはダ・ヴィンチの弟子からレオナルドの様式を学んだとされる。多くの作品が残されているが、ダ・ヴィンチの影響は明らかであり、レオナルデスキ(レオナルド派)の一人とみなされている。

5. ルイーニの「模写絵」はパロディかオマージュか?

(Luini’s depiction for the Last Supper, parody or homage?)

《最後の晩餐》は、多くの画家たちによって模写された。それらの中で、目的的な修正(purposive modifications)が加えられたものがいくつか存在する。色調、輪郭、背景などの微妙な変更のことではない。図法が変更されたものである。たとえば、ダ・ヴィンチが使っていない漆黒の図法や光輪の図法によってユダの裏切りを強調したものがある。皿の食材を魚からラムに修正したものもある。ダ・ヴィンチが「ユダの裏切りを非難していない」、または「出エジプトの故事を知らない」と批判しているつもりなのだろう。これは、《マタイ受難曲(1736年稿)》 MP24:1-3の歌詞で、<zu Petro(ペテロに)>から<zu ihnen(彼らに)>に変更された聖句部分を、バッハの無知あるいは不注意として聖書に従い、訂正するか無視するバッハ学者たちにも通じる(IX-4-18)。芸術作品として尊重するなら、間違いと思える不自然さにこそ重要なメッセージが込められていると理解すべきである。それをどのように解釈するかは、作品全体の整合性を考慮し、鑑賞者が決めることである。それが研究者としての、音楽学者や美術史家の矜持ではないだろうか。

ダ・ヴィンチの時代(ルネサンス期)で確認できた限り、「最後の晩餐」で魚を描いた例はない(Table 14)。彼が中世に遡って「最後の晩餐」を研究していた証拠である。彼が、「魚」によって何らかのメッセージを発していると考えてもおかしくない。「魚」は初期キリスト教時代にはイエスを表わす暗号だった(XI-3-II-vi:注2)。アリウス派の「最後の晩餐」では卓上の魚が不自然なほどに拡大され、強調されている(Fig. 24 B)。断定はできないが、ダ・ヴィンチが初期キリスト教(特にアリウス派)にシンパシーを持っていたと解釈することも可能である。その場合、ダ・ヴィンチの「魚」はイエスの人間性を象徴していることになる。そう考えれば、三位一体説を否定する彼の「ヨハネの図法」とも整合する。

模写絵が美術史家の注目を集めることは多くない。模写は、所詮模写にすぎないというのだろう。それが《最後の晩餐》を理解するうえで盲点だった可能性もある。バッハを数象徴論で理解するバッハ学者のように、《最後の晩餐》を聖書に結びつける議論は多い。その一方で、重要なヒントを与えるルイーニの模写は無視された。それが《最後の晩餐》の異端性を後世に伝える確固とした証拠になっていることに気づいた研究者いないようである。少なくと浅学な筆者は寡聞にしてそのような研究を知らない。それはパロディともオマージュともつかない不可解な「模写絵」である(Fig. 36 A)。

これを模写と呼ぶことに躊躇する人がいるかもしれない。なぜなら、核心部分がダ・ヴィンチの図法とはまったく異なるからである。しかし、それが《最後の晩餐》を元絵に描かれたことは間違いない。両者を比較すれば一目瞭然である(Fig. 36 A & B)。確かに、ダ・ヴィンチの図法は大胆に修正され、伝統図法に似ている。しかし、似て非でもある。ここまで変えるならオリジナル作品としてまったく書き直すことも出来たはずだ。なぜ、そうはしなかったのか?それについて何も書き残されていないようである。絵画それ自身から推測するしかない。

ただし、絵画それ自身と同じ程度に重要な情報がもう一つある。それは作者、ベルナルディーノ・ルイーニの背景である。先にも述べたように、彼はダ・ヴィンチを尊敬し、レオナルドの絵から多くを学んだ、いわゆるレオナルデスキの一人である。彼はダ・ヴィンチと同時代にミラノに住んでいた。ダ・ヴィンチの共同制作者として働いた可能性もある。ダ・ヴィンチ本人か、少なくともダ・ヴィンチ工房の誰かから、ダ・ヴィンチの絵について学んだことは確実とされている。その彼が、わざわざダ・ヴィンチを否定する目的で、模写したとは思えない。ルイーニの「最後の晩餐」は教会あるいはその関係者によって注文されたと考えるのが至当である。当然、教会側から図法上の条件が出されたはずだ。

彼の模写をよく見ると、ダ・ヴィンチの図法を単純に否定していないことがわかる。圧力を受けてなお、レオナルデスキらしい抵抗の跡が見られるのである(Fig. 36 A)。逆説ではあるが、その逡巡の中にダ・ヴィンチの異端性を語る重要なヒントが隠されている。

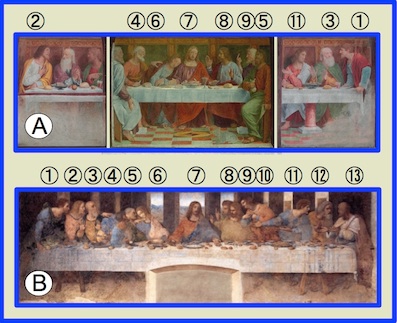

Fig. 36. A depiction for the Last Supper by Bernardino Luini (A) in comparison to that by L. da Vinci (B).

(A)ca. 1529. Chiesa di Santa Maria degli Angioli, Lugano, Ticino, Switzerland, 60 km north from Milano. Figures found also in Fig. 29 are numbered as in Fig. 30.

(B)Figures are numbered according to Fig. 30.

It is obvious from their personal effects and gestures that ten figures (①~⑨, ⑪) of Luini (A) correspond to those of Da Vinci (B). Corresponding figures are numbered between (A) and (B) according to those in Fig. 30 C. Luini’s depiction was taken from the following site.

<http://shopping.canoniani.it/forum_forum.asp?forum=14§ion=40&post=476631>

Luini was born in Luino, close to the border with Switzerland, on 1480, moved to Milano on ca. 1500, and died in Milano on 1532.

図36. 「最後の晩餐」における、ベルナルド・ルイーニ(A)とダ・ヴィンチ(B)の比

較。

(A) 16世紀初頭、スイス・ティチーノ州・ルガーノ、サンタマリヤ・デッリ・

アンジェリ教会蔵。ルガーノはミラノから北方へ60 km。

(B) Fig. 29の一部。番号はFig. 30 Cと同様に席の順。

持ち物やジェスチュアーからルイーニ(A)が描く10人(①〜⑨, ⑪)が、ダ・ヴィンチ(B)のそれらに対応していることは明らかである。この模写絵が掛けられた教会の内部は、下記のサイトでパノラマ映像として見られる。

<http://www.vrmag.org/projects/chiesa_degli_angioli/angioli.html>

ルイーニは、スイスとの国境にある村ルイーノで1480年に生まれた。20歳のころに、父親とともにルイーノからほど遠くないミラノに移り、1532年ミラノに没す。

この模写絵は、ミラノからも遠くない、スイスのイタリア語圏、ティッチーノ州ルガーノのサンタ・マリヤ・デッリ・アンジオーリ(Santa Maria degli Angioli)教会内にある。中央に座るイエスの特徴と、その左手に座り両手を広げた弟子(通説では大ヤコブ)(注1)と、人差し指を立てた弟子(通説ではトマス)は、あきらかに《最後の晩餐》からのコピーである。他にも、これを模写と考えても良い、いくつかの理由がある。

-

i) イエスの姿勢、容貌、衣服の特徴がダ・ヴィンチと合致する、

-

ii) 《最後の晩餐》と同様に、イエスを挟んで三人ずつ、計4組が左右対照に配されている、

-

iii) 手、腕の所作や持ち物などの特徴が、13人中10人で《最後の晩餐》と一致する(Fig. 36 A & B上の○番号)。

しかし、相違点も少なくない。最大の違いはユダ(④)、ペテロ(⑤)、ヨハネ(⑥)の図法にある。先にも述べたように、画家個人の嗜好でこれらの変更が行われたとは考えらにくい。変更点からは、ダ・ヴィンチの図法を否定し、伝統図法を復活させたように見える。しかし、ダ・ヴィンチの図法を完全に否定したわけでもないし、100%伝統に従ってもいない。ダ・ヴィンチの図法と伝統図法を、巧妙に折衷した形跡もある。そこに、ルイーニの逡巡、苦悩を見ることができる。たとえば、以下のような箇所である。

(1) ユダの図法:ユダをテーブルの前に出し、裏切り図法の一種である孤立の図法を使ったようにも見える。しかし、同時にもう一人の匿名の弟子も前に出していることで、ユダの孤立を強調する効果は薄い。ユダが右手に持つ金入れ袋は隠し持つでも、テーブル上に置くでもなく、隠し袋の図法とも会計係の図法とも判定できない。

(2) ペテロの図法:ペテロの席はイエスの隣でも(伝統図法)、ユダの下座(ダ・ヴィンチの図法)でもなく、ヨハネの次席である。これは、中世盛期に例があるのでかならずしも異端的ではない(Figs. 25 A、B)。しかし、異書同図法を使っていない点では、当時の伝統に従っていない。その意味では、ダ・ヴィンチと同様にヨハネ伝に従っているとも言える。先述したようにヨハネ伝のペテロは滑稽な役回りであり、教会の権威を象徴するにふさわしい弟子とは書かれていない。

(3) ヨハネの図法:もっとも重要な変更は、ヨハネの図法にある。ルイーニが使った図法は伝統図法そのものである。(1)、(2)のような曖昧さはない。明らかにダ・ヴィンチの図法が否定されている。彼がイエスとヨハネの間に挿入した空隙や楔は失われた。そこでは、イエスに愛され、イエスと親密な関係にあったヨハネが描かれている。三位一体説の証人としてのヨハネが強調されているのである。このことは、キリスト教会がダ・ヴィンチの《最後の晩餐》でもっとも受け入れがたかったのが、ヨハネの図法であったことを示唆している。

ルイーニが、教会の意向を受け入れた、あるいは干渉を受けて譲歩したことは間違いないだろう。なぜなら、ダ・ヴィンチを師と仰ぐルイーニが、自らの意志で彼を否定するとは考えられないからである。注文主が教会あるいはその関係者であった蓋然性は高い。彼らが、「ルイーニがレオナルド派であり、《最後の晩餐》について、またその評判─素晴らしさと異端性─について知っている」と思ったことは間違いないだろう。逆説的ではあるが、ルイーニは師を守るために師に背いたとも言える。この点では、ルイーニはバッハの弟子であるバムラーと同じような立場にあったと言える(XI-2)。バムラーたちは、バッハの晩年に《ヨハネ受難曲》初演稿(おそらくバッハによって破却されていた)の再演を求められて、《ヨハネ受難曲》第4稿として知られる総譜をパート譜から復元したと言われる。それはバッハへのハラスメントであると同時に、バッハを守る事でもあった(注2)。

ルイーニにも、自己保身の心理が働いていたのかもしれない。しかし、師への思いもあって複雑な心境だったと思われる。次に、曰く付きの《岩窟の聖母》に論じたい。

注1 ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》で、ヨハネが眠ったように見える姿が、ヨハネの原罪を表現しているという解釈がある。イエスがゲッセマネの園で苦悶の祈りをあげるときに、三人の弟子たちが呑気に寝ていたというマタイ伝(26:36-40)、マルコ伝(14:33-37)の逸話を根拠にしている。しかし、その解釈には無理が有る。第一に、この逸話はヨハネ伝にはない、第二に、その解釈が正しいなら、ペテロと大ヤコブが眠っていないのはおかしい。なぜなら上記の福音書では眠っていた弟子たちの代表はペテロであり、大ヤコブはヨハネの兄である。少なくとも、ペテロ、大ヤコブ、ヨハネの三人が眠っていなければならない。ここで、ヨハネだけが原罪を強調される理由は無い。

注2 ルイーニの修正は後世から見れば、師への裏切りとも思える。しかし、時代的な背景を考えればむしろダ・ヴィンチの名誉を守り、かつ教会の要請にも応じるためにぎりぎりの譲歩をしたとも言える。Johann Nathanael Bammler(1722-84)はバッハの弟子で、《ヨハネ受難曲》第4稿に関わった主要なコピストと言われている。これが、バッハの指示によるものか、教会の要請によるものかは確証がない。最近では、バッハ学者の多くがバッハの要請であったと理解している。その結果、最近では第4稿を《ヨハネ受難曲》の決定稿とする傾向が強い。しかし、傾向分析の結果はこの説を支持しないし、バッハが1739年に取り組み、途中で放棄した(あるいは「放棄させられた」)浄書譜の完成部分(最初の10楽章)が反映されていないのは不自然である(II-7)。初演稿を何度も書き直したバッハの意図に反して、晩年になって初演稿を弟子たちに復元させたのがバッハの意志とは思えない。《ヨハネ受難曲》第4稿の上演は、バッハの意に沿わず、あるいは反して行われたと考える。彼は、着任後間もなくから始まった迫害を、晩年、死後にかけても受けている。《ヨハネ受難曲》第4稿は教会からハラスメントの産物である可能性がたかい。なぜなら、トーマスカントルは終身雇用でありいかに重篤でも生存中に後継者の募集、決定は行われないという慣例に反して死亡前に後任が募集され決定された、遺体埋葬記録は無く、墓所は所在不明になった。現在、聖トーマス教会の祭壇前床下に埋葬されている骨は、20世紀近くなってライプッチ郊外の聖ヨハネ教会の雑草下から発見された身元不明の5遺体の一つに過ぎない。頭蓋骨からの復元像が肖像にもっとも似ていた遺体を選んだとか、オーク材の棺に納められていたからとかが理由とされるが、近年になってスコットランド、ダンディー大学の専門家(キャロライン・ウィルキンソン)が頭蓋骨から複顔した像は肖像画とは似ても似つかないものだった。なによりも、埋葬記録が消えたこと自身が教会のバッハに対する仕打ちを反映している。現在も子孫(女性)が残るので、DNA鑑定が確実だが、そのような話は聞こえて来ない。寡婦になったマグダレーナには25年前の初任給返還要求が出されたなど、あげればきりがないほどの迫害が記録されている。そのような状況のなかで、弟子がとりうる最善の策が、初演稿の再現だったのだろう。晩年のバッハは公私ともに、追いつめられていたのである(XI-2)。ダ・ヴィンチの場合は、ルドヴィーコの後ろ盾を失い、バチカンから迫害され、フランスに亡命するしか道は残されていなかったのであろう。その結果、彼の名作の多くがルーブル美術館に保存されることになり、イタリアも返却要求ができない状況である(一時は、《モナリザ》を盗み出してイタリアに戻すという事件もあったが)。